17. Fall - Karl Großmann (1921)

Es war eine unruhige Zeit, damals im Jahre 1921. Geldentwertung, Teuerung, Hunger, Aufstände, Streiks... Die Staatsmaschine der jungen Weimarer Republik ging stockend, unter Knarren und Ächzen. Nur der Apparat der Justiz lief auf Hochtouren. Für ihn hatten Krieg und Revolution eine noch nie da gewesene Hochkonjunktur herbeigeführt. Der Krieg hatte nicht nur Millionen Menschen verschlungen oder zu Krüppeln gemacht, er hatte auch die Seelen verwundet, manche völlig entstellt und verheert. Die Zahl der Verbrechen stieg ins ungeheure. Hunderttausende, die aus dem Kriege heimgekehrt waren, fanden nicht wieder zurück in ein geordnetes Leben. Hunderttausende fanden keine Arbeit und konnten sich nicht wieder an geregelte Arbeit gewöhnen. Riesig war die Zahl derer, die aus Haltlosigkeit oder auch aus Not das Gesetz brachen.

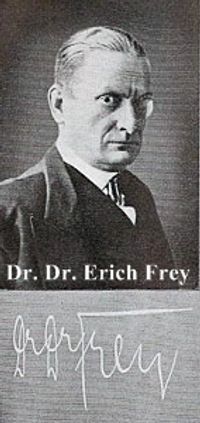

Noch war die Erregung über den Massenmörder vom Falkenhagener See (Friedrich Schumann) nicht ganz verklungen, da musste ich (RA. Erich Frey) schon einen neuen Fall übernehmen, der Grauen und Schrecken über ganz Berlin verbreitete. War ich dazu ausersehen, die abseitigen Kreaturen zu verteidigen? Fast schien es mir so...

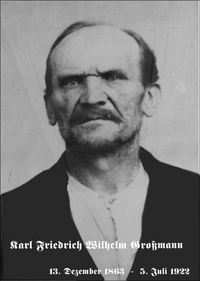

Der Mann, den ich diesmal wochenlang täglich in seiner Zelle besuchen und schließlich im Großen Schwurgerichtssaal von Moabit verteidigen sollte, hieß Carl Großmann, mit C. Darauf legte er besonderen Wert. (Wir belassen diese Schreibweise auch).

Der sechsundfünfzig Jahre alte Händler Carl Großmann galt im Hause Lange Straße 88, nicht weit vom schlesischen Bahnhof, als ein ruhiger Mieter. Er hatte im vierten Stock des Quergebäudes eine Wohnküche. Von dort ging er jeden Morgen mit einem zerbeulten Kunststoffkoffer auf Arbeit. Im Koffer hatte er Schnürsenkel, Spiegel in Zelluloid-Einfassung, Kämme aus Hartgummi, Sicherheitsnadeln, Druckknöpfe, Haarspangen und Lockenwickler. Es war lauter billiger Kram. Aber ob Großmann so fleißig war oder ob er in seinem abgerissenen Jackett, dem verwitterten Hut und den viel zu langen Korkenzieherhosen Mitleid erregte - jedenfalls schien er keine schlechten Geschäfte zu machen. Sonst hätte er es ja wohl kaum zu einer Laube mit Garten draußen vor der Stadt in Alt-Landsberg gebracht. Diese Laube hatte er allerdings gegen Kriegsende verkauft: „Damit ich meiner Tochter eine anständige Aussteuer kaufen kann.“

Wahrscheinlich hatte er ein bisschen von dem Geld für sich auf die hohe Kante gelegt. Denn seit es mit der Laube aus war, stellten die Bewohner des Hauses Lange Straße 88 und der Umgebung fest, dass Großmanns Bedarf an Freundinnen ständig wuchs. Er nannte sie stolz „Wirtschafterinnen“.

„Na, lasst doch den ollen Herrn seinen späten Frühling“, meinten manche Leute der Langen Straße, wenn er vor dem Haus Nr. 88 oder beim Grünkramfritzen darüber geklatscht wurde, wie oft Großmann seine Wirtschafterinnen wechselte. Dass es in der Wohnküche im vierten Stock manchmal laut wurde, dass man Schläge und Schreien hörte - auch das nahm man in dieser grauen Elendsgegend nicht sehr tragisch: „Krach kommt in die besten Familjen vor...“

„Wo der olle Zausel die Meechens immer herbringt“, wunderte sich eines Abends Großmanns Nachbar, der Arbeiter Robert Iglinsky, als es in der Wohnküche nebenan wieder mal hoch herging.„Na, da brauchste dir nich wundern!“ meinte seine Frau und machte die Bewegung des Geldszählens. „Marie hatter und ne warme Bude hatter. Und een Kafalier isser och...“

Ja wirklich, er ist ein Kavalier, dieser Carl Großmann. Ein Kavalier für die kleinen armen Mädchen aus der Provinz, wie sie zu Hunderten täglich auf dem Schlesischen Bahnhof aus den Wagen vierter Klasse für Reisende mit Traglasten klettern, um in der Weltstadt Berlin ihr Glück zu machen.

Manche von ihnen werden abgeholt. Manche haben eine Adresse, zu der sie sich durchfragen müssen. Manche wissen überhaupt nicht, wohin. Und wenn es dann Nacht wird in Berlin, wenn die Lichter in den Läden und über den Straßen angehen, dann sinkt solch ein Mädchen schließlich zerschlagen und mutlos auf eine Bank am Andreasplatz. Die kleine Hand ängstlich in die Verschnürung des Pappkartons gekrallt, blickt sie auf die vorüberhastenden Menschen, deren Gesichter so grau sind wie die Fassaden der Häuser. Und dann ahnt solch ein unerfahrenes Ding dumpf, dass man nirgendwo so allein ist wie da, wo die Menschen sich am dichtesten ballen, in der Stadt. Doch plötzlich steht eine Gestalt da, und eine Stimme spricht: „Na, Fräuleinchen, mal een bißken vapusten, wa?“ Plötzlich ist ein Mensch da. Er sieht zwar alt und verwittert aus, der Anzug schlottert ihm um die Gestalt. Aber es ist doch ein Mensch. Er braucht nur noch zwei, drei Fragen zu stellen, dann hat er in wenigen Sekunden das Vertrauen des Mädchens. Und nach ein paar Minuten kennt er dessen ganze Geschichte.

„Nu weenen Se man nich, Fräuleinchen. Können von Glück sagen, dass ick Ihnen jetroffen habe. Ne Schmalzschrippe und een Topp Kaffee jibts bei mir immer“, sagt Carl Großmann. Und wenn die Kleine noch immer zögert, meint er nebenbei: „Übrijens, bei mir is ne Stelle als Wirtschafterin frei.“

Wirtschafterin - das ist ein Zauberwort für ein Mädchen, das bestenfalls auf eine Anstellung als Hausmädchen gehofft hat. Und so kommt es, dass schließlich das obdachlose Mädchen mit dem einsamen Witwer Carl Großmann in Richtung Lange Straße davonschiebt.

Wieder hat Carl Großmann eine Wirtschafterin gefunden. Wie lange wird sie bleiben? Wird es schon nach einem Tag Krach in der Wohnküche geben oder wird es acht oder vierzehn Tage dauern? Wird auch die Kleine aus Oberschlesien eines Tages bei Nacht und Nebel aus der Langen Straße verschwinden wie ihre Vorgängerinnen? Wird Großmann auch nach ihrem Verschwinden zum Polizeirevier 50 in der kleinen Andreasstraße laufen? Und dem Revier-Oberwachtmeister Klähn in den Ohren liegen: „Det Aas hat mich beklaut, wo ick ihr doch nur Jutes jetan habe.“

Auf dem 50. Polizeirevier lächelt man nur noch über die Anzeigen Grossmanns. Ein einziges Mal hat er außer dem Rufnamen auch den Nachnamen des Mädchens angeben können. Nur einmal gelang es, eine dieser verflossenen Wirtschafterinnen zu fassen. Es war die Polnische Anna, kein „unterstandsloses Mädchen“, sondern eins der verrufensten Frauenzimmer der ganzen Gegend. Und im Strumpf der Anna fand die Polizei tatsächlich noch vier blaue Lappen, vier Hundertmarkscheine, die der gewitzte Alte unauffällig gezinkt hatte…

Die Polnische Anna sitzt deswegen am 21 August 1921 noch in der Frauenabteilung des Untersuchungsgefängnisses Moabit. Sie schimpft wie ein Rohrspatz darüber, denn draußen, jenseits der Gitter, ist die Luft lau, und es zieht die Anna nach draußen. Sie weiß gar nicht, wie sicher so eine Zelle in Moabit ist, verglichen mit einer gewissen Wohnküche am Schlesischen Bahnhof.

Dieser 21. August 1921 ist ein Sonntag. Carl Großmann geht nicht hausieren. Er steht spät auf, bindet sich - weil doch Sonntag ist - einen Kragen und sogar einen Schlips um. Dann geht er präpeln, wie er sagt. In einer der zahllosen Budiken um den Schlesischen Bahnhof bestellt er Kasseler Rippenspeer. Er trifft Bekannte, Leute, die er vom Handeln kennt, Einwohner der Langen Straße. Carl Großmann bestellt Schnäpse und Bier. Doch plötzlich springt er auf: „Ober, zahlen!“ Er gibt ein reichliches Trinkgeld. Seine Gäste lässt er zurück.

Carl Großmann ist an diesem Tag wieder mal ohne Wirtschafterin. Gestern, am Sonnabend, ist er wieder auf dem Revier Nummer 50 gewesen und hat Anzeige erstattet. Und als Oberwachtmeister Klähn ihn abwimmelte, hat er gekeift: „Wozu zahln wa denn Steiern, wenn ihr uns anständije Bürger nich mal gegen dieses Aaszeug schützen könnt.“

Jetzt sucht er also eine neue Wirtschafterin. Er geht durch die Paul-Singer-Straße hinunter bis zur Koppenstraße und biegt links ein. Im Dämmerlicht der Laterne sieht er, wie ihm eine Frau entgegenkommt. Und als er an ihr vorbeistreicht, glänzen ihre Augen feucht. Eine Frau, die weint, muss einen Grund haben. Eine Frau, die weint, ist hilflos, schutzlos, obdachlos. Eine weinende Frau ist das, was Carl Großmann sucht. Er kehrt um, läuft ein paar Schritte hinter ihr her. Er sagt: „Kann ich Ihnen vielleicht helfen?“

„Nee… mir kann keener helfen. Ich bin gerade ausm Frauengefängnis entlassen. Und nun stehe ich auf der Straße…“

„Aber nich doch, mein Fräulein...“ Großmann fasst sie unter den Arm, er tröstet sie und lenkt bereits die Schritte zu seiner Wohnung. Aber es ist ja Sonntag. Und Carl Großmann weiß, was er einer Dame schuldig ist. Er sagt, nachdem Maries Koffer in der Wohnküche abgestellt ist: „Mädchen, leg Puder uff, jetzt zeig`ick dir die jroße Welt…“

Die große Welt ist für Großmann der Rummelplatz in der Köpenicker Straße. Um dahin zu gelangen, muss man die Spree überqueren. Auf der Schillingsbrücke bleibt Großmann stehen. Er blickt über das Geländer und deutet auf das dunkle Wasser hinab, in dem sich die Lichter der benachbarten Gasanstalt spiegeln: „Siehste, Mädchen, so geht alles dahin, was man lieb hat“, sagt er. Und unten fließende die Wellen der Spree… Marie Nitsche erschauert. So hat ja noch keiner zu ihr gesprochen.

Das ist ja direkt ein Philosoph, ihr neuer Herr. Und dann ist der Rummelplatz da. Bunte Lichter, Drehorgeln, Ausrufer und Mädchengekreisch. „Es war in Schöneberg im Monat Mai“, dudelt die Karussell-Orgel.

„Willste mal, Mädchen?“ frag Großmann. Und Marie will. Als er das Billett für sie löst, sieht sie zum ersten Mal seine Brieftasche. Sie ist prall gefüllt mit Hundert- und Fünfzigmarkscheinen. Carl Großmann zahlt das Karussell, die Gespensterbahn, den Eintritt in die Ringer-Bude. Und zum Schluss kauft er noch drei Lose für das Glücksrad. Die ersten zwei Lose sind Nieten, auf das dritte gewinnt Marie Nitsche ein kleines rosiges Schwein aus Steingut. Sie presst es an ihren Busen wie einen Talisman, als sie heimwärts schwanken. Denn zwischen den Attraktionen hat Großmann auch noch ein paar Bierchen und einige Süße spendiert…

Um neun Uhr abends gelangt das Paar vor der Langen Straße 88 an. Die Zeit steht fest, weil der Arbeiter Iglitzki zur gleichen Zeit vor der Haustür anlangte und vorher seine silberne Einsegnungsuhr nach der Uhr am Schlesischen Bahnhof gestellt hatte.

„Die beeden warn schon een bißken beschickert“, gab Iglitzki später vor der Kriminalpolizei an. Eine halbe Stunde später schrickt Iglitzki aus dem Schlaf. Seine Frau rüttelt ihn an der Schulter. „Wach doch uff, Mann. Hör doch mal…“

Durch die altersschwachen Wände hört Iglitzki Schreien und Stöhnen. „Lass doch den Ollen“, sagte Iglitzki und dreht sich auf die Seite. Aber er bekommt keine Ruhe: „Steh uff, Mann steh uff!“ Und immer wieder das Rütteln von Iglitzkis Frau an seiner Schulter. Robert Iglitzki steht auf. Er schlieft in seine Hosen, greift nach dem Jackett. „Mach schnell, Mann, mach schnell“, drängt die Frau.

„Immer die Weiber“, brummt Karl Iglitzki und rennt die vier Treppen hinunter um die Ecke zum Revier. Im Polizei-Revier 50, Kleine Andreasstraße, hat sich Oberwachtmeister Klähn gerade seinen Uniformkragen aufgeknöpft, als Iglitzki durch die Tür stürmt.

„Na wat denn, wat denn“, brummt Klähn und hakt automatisch die Kragenösen wieder ein. „Herr Oberwachtmeister, komm Se sofort bei uns!“

„Sie ham wohl den Kaiser jesehn, Mann“, brummt Klähn. „Nee, Herr Kommissar, diesmal isset ernst bei den Großmann. Wenn meine Olle det sagt…“

Oberwachtmeister Klähn hat viele Jahre Dienst rund um den Schlesischen Bahnhof hinter sich. Er weiß, wann es Ernst wird. Er greift nach seinem Koppel und stößt mit der Rechten die Tür zum Nebenzimmer auf: „Wachtmeister Kuhnke, Sie übernehmen das Revier… Wachtmeister Urban, Sie kommen mit mir…"

Seit der Heimkehr Carl Großmanns und seiner neuen Wirtschafterin ist genau eine Stunde vergangen. „Aufmachen, Polizei!“ Hinter der Tür, an der ein Pappschild mit der Aufschrift Carl Großmann angepinnt ist, rührt sich nichts. Bummern an der Tür: „Machen Sie auf, Großmann, Polizei!“ Drinnen hört man Matratzenfedern quietschen, dann eine verschlafene Stimme: „Könnt Ihr denn een alten Mann nich schlafen lassen? Kommt morjen wieder…"

Einen Augenblick zögert Oberwachtmeister Klähn. Dann sieht er in der Nebentür das bleiche Gesicht der Frau Iglitzki. Er sieht ihre flackernden Augen, sieht die Angst. Er sagt sich noch einmal den Paragraphen der Polizeiverordnung: Eingriffe in die bürgerliche Wohnung sind nur zu rechtfertigen, wenn Leib und Leben oder das Eigentum eines Staatsbürgers auf dem Spiel steht. Mit einem Krach stemmt sich der Beamte gegen die Tür. Sie ist aus starkem Holz. Er drückt auf die Klinke. Sie gibt nach.

Das erste, was Oberwachtmeister Klähn im Licht der Gasfunzel sieht, ist eine ihm wohlvertraute Gestalt: Großmann. Als zweites sieht er, dass Großmanns Hände blutig sind. Als drittes: Großmann hält in der einen blutigen Hand eine Steingut-Tasse. Er will die Tasse an den Mund setzen.

„Nein, du Hund!“ Klähn schlägt schwer zu. Klirrend fällt die Tasse zu Boden. Am nächsten Morgen werden die Gerichtschemiker feststellen, dass sich in ihr halb gelöstes Zyankali befand.

„Halt den Kerl fest!“ schreit Klähn seinem Begleiter zu. Dann stürzt er zum Bett. Er reißt das Deckblatt hoch, prallt zurück. Durch die offene Tür hört man einen dumpfen Fall im Treppenhaus. Robert Iglitzki hat in der Tür gestanden. Er hat gesehen, was Wachtmeister Klähn sah. Er ist ohnmächtig geworden. Ein, zwei Sekunden steht Oberwachtmeister Klähn schaudernd vor der blutüberströmten Frau. Dann legt er sein Ohr an ihr Herz. Er hört drei schwache Schläge. Dann nichts mehr. Aus. Schwer richtet sich der Beamte auf. Langsam geht er auf Großmann zu. Der weicht zurück. In seinen Augen funkelt hündische Angst. Ein-, zweimal schlägt der Beamte zu. Es ist ihm egal, ob Zeugen es sehen.

„So“, sagt er und atmet schwer. Er wischt sich das Blut von der Hand, weiß nicht, ob es von der Frau ist oder von Großmann, aus dessen Oberlippe es rot quillt. Dann zieht Oberwachtmeister Klähn sein schweres Notizbuch aus der Rocktasche.

„Ich habe bloß Rache genommen, den das Aas hat mich bestohlen“, wimmert Großmann.

Als Großmann eine Stunde später gefesselt abgeführt wird, muss er durch eine hundertköpfige Menschenmenge Spießruten laufen. Hunderte von Fäusten erheben sich, Stöcke werden geschwungen, und besonders die Frauen schleudern ihm die wüstesten Beschimpfungen ins Gesicht.„Du bist ein Mörder!“ schreit ihm eine Frau zu. Seine Hände, die auf dem Rücken gefesselt sind, zucken.

„Ein Mörder bin ich nicht, ich bin ein Totschläger“, erwidert er. „Mensch, das kostet dir deine Kohlrübe“, schreit ein Mann. „Det weeß ick alleene“, antwortet Großmann.

Als das 50. Polizei-Revier die Meldung von der Verhaftung des Frauenmörders Carl Großmann an die Reserve-Mordkommission durchgab, fiel im Polizeipräsidium am Alexanderplatz hörbar ein Groschen.

Signalement von Großmann

Es gab nämlich in jenen Tagen keinen Berliner und erst recht keinen Kriminalbeamten, der nicht durch die Leichenfunde im Luisenstädtischen Kanal aufs äußerste beunruhigt gewesen wäre. Seit dem Mai des Jahres waren zwischen der Schillingsbrücke und dem Engel-Becken beinahe täglich Teile weiblicher Körper gefunden worden.

Ein Frauenkörper konnte als Johanna Sosnowski, 29 Jahre alt, identifiziert werden

Kriminalkommissar Werneburg war der erste, der die Funde aus dem Kanal und die Meldung des Polizei-Reviers 50 in Verbindung brachte. Er kannte nämlich Berlin wie seine Westentasche. Er wusste sofort, dass es von der Langen Straße bis zur Schillingsbrücke nur ein Katzensprung war. VierzehnTage saß Großmann im Polizeipräsidium Werneburg gegenüber. Vierzehn Tage lang behauptete er Marie Nitsche nur deshalb umgebracht zu haben, weil sie ihn bestohlen habe wie all die Mädchen vorher. Und wirklich -man hatte bei ihr ein paar Hundertmarkscheine gefunden…

„Reiner Totschlag, Herr Kommissar“, beteuerte Großmann hartnäckig. Tag für Tag dasselbe. Und nach jedem dieser hoffnungslosen Verhöre wurde Großmann wieder in seine Zelle zurückgeführt.

Was danach im Zimmer 34 der Mordkommission Werneburg vorging, ahnte er nicht. Dort marschierten nämlich die Mädchen auf, die dem Tod durch Carl Großmanns Hände entgangen waren. Sie hatten lange geschwiegen. Aus Scham, aus Furcht vor der Polizei, aus Angst vor Rache. Nun packten sie endlich aus. Sie kannten den kleinen Zeisig, der in der Wohnküche gelebt und gezwitschert hatte. Sie kannten jede Diele und jedes Brett in der Wohnküche. Sie sagten hemmungslos aus, was ihnen als Wirtschafterin des Massenmörders widerfahren war.

Dann erschien im Zimmer 34 des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz eines Tages Frau Iglitzki. Sie erzählte von dem kleinen Zeisig, der seit der Verhaftung seines Herrn die Flügel hängen ließ.

„Bringen Sie mir das Tierchen“, schrie Großmann. „Bringen Sie mir den Zeisig, und ich will gestehn!“

Als Großmann am folgenden Morgen ins Zimmer 34 geführt wird, bleibt er verdutzt auf der Schwelle stehen. Da, zwischen den Fenstern hängt das Vogelbauer. „Hänseken!“ Er stürzt darauf zu. Er will an die Stäbe klopfen, aber seine Hände sind gefesselt. Erst auf einen Wink Werneburgs nimmt ihm der ihn begleitende Beamte die Handschellen ab. Eine halbe Stunde lang versinkt für Carl Großmann die Welt ringsum. Er ist allein… mit seinem Hänseken.

Mit unendlicher Geduld wartete Kriminalkommissar Werneburg. Er blättert in Akten, tritt ans Fenster und sieht den Vorortzügen zu, die draußen über den Stadtbahnbogen rollen. Werneburg hat Zeit. Er weiß: Jede Minute, die Großmann sich mit seinem Zeisig beschäftigt, bringt ihn dem Geständnis näher. Jedes Piepsen des Tierchens, jedes Wort, das Großmann dem Vogel zärtlich zuflüstert, macht ihn weicher. Eine geschlagene Stunde lässt Werneburg dem Mörder Zeit für seinen Zeisig. Dann tritt er interessiert neben Großmann: „Ich glaube, wir müssen ihn mal mit Insektenpulver einstreuen. Er kratzt sich ja, als hätte er Milben.“

„Ach nee, meinen sie wirklich, Herr Kommissar?“ „Ja, bestimmt.“ Werneburg macht die Tür zum Vorzimmer auf. Er ruft nach Oberwachtmeister Wild, der die Außenermittlungen in der Großmann-Sache leitet. „Wild, schicken Sie doch mal schnell einen Mann rüber in die Tierhandlung in der Grunerstraße und lassen Sie Milbenpulver holen.“

„Wird jemacht.“

Zehn Minuten später hält Großmann den Vogel vorsichtig in der Hand, und Kriminalkommissar Werneburg streut ein feines Pulver auf das Gefieder. Ängstlich zucken die Augen des Tierchens hin und her. „Na, na, ick tu dir doch nischt“, sagt Großmann. „Dir tu ich doch nischt. Du bist doch mein Hänseken…“

„Wenn die Menschen so gut wären wie die Tiere, dann gäb's keine Kriminalpolizei und kein Präsidium“, sagt Werneburg. „Da ham Se recht, Herr Kommissar... Übrijens, wat ick Ihnen schon lange erzählen wollte…“ „Na, nun tun Sie man erst Hänseken in seinen Käfig.“

Großmann lässt die Gittertür des Vogelbauers herunter. Er blickt den Kommissar offen in die Augen: „Weil Se so nett zu mein Hänseken waren, will ick Ihnen die Wahrheit sagen... Ja, ick ha die Marie Nitsche umjebracht und ooch die andre, die Johanna.“

„Die hat Sie also auch bestohlen, die Johanna?“ „Nicht doch, Herr Kommissar“, Grossmann macht eine vertrauliche Geste. „Det war doch allet nur, weil ick mir nicht beherrschen konnte, wenn son Mädchen bei mir war…“ Und nun sprudelt es aus Großmann hervor. Er, der bisher nur stockend und nach langem Überlegen geantwortet hat, spricht jetzt so schnell, dass der Kommissar ihm kaum folgen kann. Mit der Weitschweifigkeit und Umständlichkeit älterer Leute schildert er, wie er die beiden Mädchen zu sich gelockt, wie er sie bewirtet, wie er sie zu Werkzeugen seiner Triebe gemacht und sie schließlich getötet, zerhackt und in die Spree geworfen hat.

Dem Kommissar stockt der Atem. Er hatte geglaubt, sich alles, was es im Sumpf der Großstadt an Schlechtigkeit und Entartung gibt, an den Stiefelsohlen abgelaufen zu haben. Jetzt muss er zugeben, dass er nichts wusste. Und genauso geht es den Beamten der Sittenpolizei, die Oberwachtmeister Wild rasch herbeiholt. Sechs Stunden lang erzählt Großmann… Er hält eine Vorlesung darüber, wie er die beiden jungen Frauen fachgerecht getötet hat… Er doziert noch immer, als die Gaslampen angezündet werden. Bleich, zusammengesunken hängen die Kriminalisten auf ihren Stühlen.

„Und genauso haben Sie es bei den anderen gemacht?“ fragt plötzlich Werneburg. Wie von einer Nadel gestochen, fährt Großmann hoch: „Ick weiß von keine andern! Kommen Se mir bloß nicht so, lieber Mann!“

Sechs Stunden lang hat Großmann mit seinen grausigen Erzählungen abgegolten, was Kriminalkommissar Werneburg seinem Hänseken Gutes getan hatte. Nun sind sie quitt. Meint Großmann. Werneburg bittet, Oberwachtmeister Wild droht. Großmann schweigt. Die Beamten stehen auf, rauchen, lassen Großmann stehen wie ein ungezogenes Kind in der Ecke. Sie beschäftigen sich mit anderem, beobachten ihn dabei aus den Augenwinkeln.

Allmählich merken Sie, dass Großmann sich ändert. Ein verschmitztes Grinsen geht über sein Gesicht. Er sagt: „Een Anwalt will ick haben. Sonst sage ick überhaupt nischt mehr.“

„Einen Anwalt?“ Darauf ist Werneburg nicht gefasst. „Ja, een Anwalt, lieber Mann. Und zwar den, der den Schumann so schön runterjekricht hat.“

„Runterjekricht?“ Oberwachtmeister Wild lacht höhnisch. „Den Schumann haben se vorichte Woche in Plötzensee einen Kopp kürzer gemacht.“

„Janz ejal, den will ick haben, oder ick sage keen Ton mehr.“

Kriminalkommissar Werneburg ist erschöpft: „Schon gut, Wild. Lassen Sie dem Kind die Boulette, und rufen Sie den Dr. Frisch-Fromm-Fröhlich-Frey an. Benachrichtigen Sie ihn von dem großen Glück, dass der Olle ausgerechnet ihn haben will."

Ich kam an einem Septembertag nach Moabit. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, seit im Gefängnis Plötzensee mein Mandant Schumann hingerichtet worden war. Schumann war der erste Massenmörder, ja der erste Mörder in meiner Praxis gewesen. Ich trug an diesem einen Erlebnis schon schwer genug. Und jetzt, als ich Großmann gegenüberstand, war ich erst recht entschlossen: Den verteidigst du nie...

Dagegen schien Großmann von dem Ergebnis seiner Musterung befriedigt zu sein. Er wandte sich Werneburg zu: „Isser det wirklich?“

„Das ist er wirklich. Sind Sie endlich zufrieden, Großmann?“

In dem verwitterten Gesicht des Mannes arbeitete es. In seine Augen trat ein beinah ängstlicher Ausdruck: „Ob er ihn nimmt, Herr Kommissar?“ „Ob er wen nimmt?“

Statt einer Antwort deutete Großmann auf die Wand zwischen den beiden Fenstern. Ich sah dort ein einfaches Vogelbauer hängen. Zwischen den Stäben hüpfte ein graugrünes Tierchen auf und ab. Ein merkwürdiges Idyll im nüchternen Vernehmungszimmer einer Mordkommission. Großmann sah von mir zu dem Vogel, dann wieder zu mir.

„Na, dann fragen Sie den Herrn Rechtsanwalt doch“, ermunterte ihn Werneburg. Der Unterkiefer des Massenmörders bewegte sich mahlend hin und her. Endlich brachte er stotternd hervor: „Det kleene Tierchen da... Ick dachte, ob Se det vielleicht würden nehmen, Herr Doktor...“

Ich begriff kein Wort. Werneburg sprang ein: „Der Zeisig da gehört dem Großmann. Und weil der nun bald überführt ist...“

„Nee, nee, nich so, Herr Kommissar", protestierte Großmann und war plötzlich ganz gespannt.

„… na gut, sagen wir, weil er nun bald reif fürs Untersuchungsgefängnis ist... Ist es so richtig, Großmann?“ Großmann nickte und fuhr gleich selber fort: „... da möchte ick eben meinen kleinen jefiederten Freund in jute Hände wissen.“ Er sagte wirklich „kleinen gefiederten Freund“, ich nehme an, er hat den Ausdruck in irgendeiner Broschüre über Vogelpflege gelesen.

„Ick schenk`Ihnen det Tierchen ooch“, drängte er. „Jut zwei Pfund Futter sind noch da. Aber pflegen müssen Se ihn. Es iss`n liebes Tier!“

Ich nahm das Mandat für Carl Großmann an. Ich versprach ihm, seinen Zeisig zu mir zu nehmen, sobald er vom Polizeipräsidium ins Untersuchungsgefängnis überführt werden würde. An diesem Tage übernahm ich die Sorge für eine Bestie und für ein kleines unschuldiges Tier, das stummer Zeuge unvorstellbarer Untaten gewesen war. Mit seinem Angebot hatte Großmann alle meine Vorsätze über den Haufen geworfen. Ich sagte Großmann, dass ich bis zur Erhebung der Anklage nicht viel für ihn tun könnte. Er sei auf frischer Tat ertappt, also mit vollem Recht in Haft.

„Is ja alles nicht so wichtig, Herr Doktor, wenn Se sich nur um mein Hänseken kümmern.“

Das versprach ich. Großmann unterschrieb die Vollmacht. Ich wollte gehen. Er druckste noch etwas herum. „Ist noch etwas?“ fragte ich. Großmann grinste. „Wat ick Ihnen noch fragen wollte, die Scherbe da…“, er deutete auf mein Monokel: „Fällt Ihnen die nich mal runter?“

„Niemals“, sagte ich. „Das Einglas trage ich seit 20 Jahren, seit meinem 19. Lebensjahr. Ich bin nämlich stark kurzsichtig auf dem Auge.“ „Wat Se nich sagen!“ Großmann grinste wieder. Für ihn war ein Monokel reine Angabe, er glaubte nicht an meine Kurzsichtigkeit. Und in diesem Punkt unterschied er sich nicht von der Mehrzahl der Zeitgenossen.

Selbst ein so weltweiser Mann wie Viktor Auburtin, der unvergessliche Feuilletonist des „Berliner Tageblatts“, zweifelte die Notwendigkeit meines Einglases an. Anlässlich des Prozesses gegen Dora Röber schrieb er:

Der Verteidiger, der in dem großen Diebsprozess fungiert, trägt ein Monokel. Er benutzt das Monokel als Beweismittel und rhetorische Wendung. Er klemmt es scharf ein, wenn er dem Staatsanwalt etwas Energisches zu sagen hat. Er lässt es im bewegten Moment pathetisch aus dem Auge fallen. Das sieht sich sehr vornehm an. Wie er denn überhaupt jetzt, wo es keine Offiziere mehr gibt, der Rechtsanwaltsstand der eleganteste Stand im Vaterlande ist. Übrigens macht er seine Sache vorzüglich, ist gerissen, in allen Sätteln gerecht und hat den Mund auf dem rechten Fleck. Man kann also ein Monokel tragen und doch ein tüchtiger Mann sein.

Ich habe diese Zeilen Victor Auburtins, auf die mich meine Frau eines Morgens bei unserem Frühstück mit einem ziemlich wütenden Kommentar aufmerksam machte, schmunzelnd gelesen. Dagegen war Großmann für mich nur ein Fall, ein juristisches Problem, ein Objekt für wissenschaftliche Studien. Bis zuletzt wehrte ich mich dagegen, in ihm den Menschenbruder zu sehen.

„Sie wern doch nich etwa ne Katze im Haus haben?“ Mit diesen Worten begrüßte mich Großmann, als ich ihn zum ersten Mal im Untersuchungsgefängnis besuchte. Er war mit Ketten an die Wand seiner Zelle angeschlossen, weil er in einem Wutanfall einen Aufseher gewürgt hatte. Er konnte sich nur 2 m von seinem Hocker entfernen. Er nahm das gelassen hin. Er dachte an… Hänseken..

„Ich habe keine Katzen, sondern nur zwei Hunde“, versicherte ich ihm. „Die tun Ihrem Hänseken nichts.“

Großmann hatte an dem Tag, an dem ich die Sorge für Hänseken übernahm, vor Kriminalkommissar Werneburg ein weiteres Teilgeständnis abgelegt. Ja, er hatte zugegeben, auch eine gewisse Frieda Schubert ermordet zu haben. Allerdings gestand er diesen dritten Mord erst, als man beim Durchgraben seines früheren Laubengrundstückes eine Handtasche fand, die der Schubert gehört hatte. Aber das war alles, was man Großmann beweisen konnte. So beredt auch die Reste von 23 Frauen gegen ihn sprachen, die man im Laufe der letzten Monate aus dem Luisenstädtischen Kanal geborgen hatte - es führte keine nachweisbare Spur von ihnen zu Großmann. Von den zahllosen Wirtschafterinnen, deren Namen man nach und nach aus Großmann herausgelockt hatte, blieben sieben trotz rastloser Nachforschungen unauffindbar.

Auch hier deutete alles auf Großmann. „Aber beweisen könnse ma nischt!“ triumphierte er.

Zehn Monate arbeitete die Mordkommission Werneburg verbissen an der Aufklärung der restlichen Fälle. Aber die Staatsanwaltschaft begann jetzt energisch auf Abschluss der Ermittlungen zu drängen. Sie hatte es eilig mit dem Prozess. Drei Morde reichten doch aus, um gegen Großmann die Todesstrafe zu beantragen. Die Polizei protestierte: Erst müssten alle Verdachtsfälle geklärt werden. Es kam zu einem scharfen Kampf zwischen Alexanderplatz und Moabit. Im Laufe dieses Streits lernte ich einen der interessantesten Männer kennen, die je in Deutschland Verbrechen verfolgt haben: Kriminalrat Ernst Gennat.

Damals hatte Gennat gerade das Mord-Dezernat übernommen. Er bat mich dringend, ihn zu besuchen. Er war eine imposante Erscheinung. Schon damals wog er über 200 Pfund, in den Jahren unserer Bekanntschaft sollte sein Gewicht auf 270 ansteigen. Schamhaft schob er einen großen Teller mit Kuchen in die Schreibtischlade, als ich eintrat. Er war ein leidenschaftlicher Kuchenesser, gab es aber nicht gern zu.

„Im Fall Großmann liegen die Interessen von Kriminalpolizei und Verteidigung ausnahmsweise mal auf der gleichen Linie“, sagte mir Gennat. „Jetzt soll ihm wegen der kümmerlichen drei Morde der Prozess gemacht werden. Hauptsache Kopp ab, er hat ja nur einen. Ich möchte mal wissen, wo die Herren von der Staatsanwaltschaft ihren Kopp haben. 23 Morde bleiben ungeklärt! Dreiundzwanzig Mal die Chance, dass Unschuldige in Verdacht geraten.“

„Sie wollen also, dass Großmann noch eine Weile der Menschheit erhalten bleibt?“

„Ja, wie sind die Aussichten?“

„Schlecht.“

„Die Gutachter?“

„Professor Strauch und Professor Störmer werden ihn beide für zurechnungsfähig erklären. Ich ziehe als dritten Gutachter Doktor Kronfeld hinzu. Er ist überzeugt, dass Großmann den Paragraphen 51 bekommen muss. Ich selber glaube nicht, dass es Zweck hat. Ja, wenn sich der Bursche nicht so raffiniert verteidigt hätte. Jetzt glaubt ihm natürlich keiner den Dachschaden.“

„Genau das Gegenteil ist richtig!“

„Wieso?“

„Haben Sie schon mal einen Triebverbrecher erlebt, der einen Lustmord gleich gesteht?“ Gennat strich sich über sein enormes Doppelkinn. „Eher gibt so einer zu, dass er Raubmord begangen hat. Diese Burschen haben doch alle furchtbare Minderwertigkeitskomplexe. Erst wenn sie kapiert haben, dass es um die Rübe geht, reisen sie auf die triebhafte Tour.“

Aber der Kampf um den Kopf Carl Großmanns wurde nicht von den Sachverständigen entschieden, nicht durch meine Beweisanträge und nicht durch die Geschworenen. Carl Großmann selbst entschied sein Schicksal.

Zwei Tage lang verteidigte er sich im Großen Schwurgerichtssaal. Die Öffentlichkeit war für die ganze Dauer des Prozesses ausgeschlossen. Aber die Zuschauerbänke reichten kaum aus für Zeugen und Sachverständige. Der Händler aus der Langen Straße war zu seiner anfänglichen Taktik zurückgekehrt. Er leugnete die Lustmorde. Er behauptete, die Mädchen nur gestraft zu haben, weil sie ihn bestohlen hätten. Und dabei hätte er sie zu hart angefasst.

Der Aufmarsch der Zeuginnen war eine grauenhafte Prozession. Da standen sie, die Mädchen aus der Provinz, die Obdachlosen, die Straßendirnen. Nur ein Zufall, dass nicht auch sie im Luisenstädtischen Kanal geendet hatten. Einige brachen in Weinkrämpfe aus, manche in hysterisches Schreien, als sie von ihren Erlebnissen in der Langen Straße berichteten.

Großmann kommentierte jede Aussage. „Pure Lüge!“ – „Soon Biest... wo ick dir doch so jut behandelt habe.“

Es war am dritten Verhandlungstag. Das Gericht war versammelt. Alle Augen richteten sich auf die Tür hinter der Anklagebank, durch die Großmann kommen musste. Minuten vergingen. Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Jeep, flüsterte mit seinen Beisitzern. Er rief ein Justizwachtmeister heran und schickte ihn zum Telefon. Der Justizwachtmeister kam zurück. Er legte einen Zettel auf den Richtertisch. Der Richter las, schüttelte den Kopf, schob den Zettel den Beisitzern zu. Dann griff er nach dem samtenen Barett, setzte es sich mit langsamer Gebärde auf und erhob sich.

Nie werde ich seine Worte vergessen:

„Der Angeklagte Carl Großmann wird zu der heutigen Verhandlung nicht erscheinen. Er hat seinem Leben heute früh in seiner Zelle ein Ende gemacht. Über die Umstände, die es dazu kommen ließen, ist eine Untersuchung im Gange. Dieser Angeklagte, der vor diesem Gericht keinen Schimmer von Reue zeigte, hat sich einem höheren Richter gestellt. Er hat den dazu berufenen Geschworenen erspart, den Schlusspunkt hinter das Leben dieses nicht alltäglichen Verbrechers zu setzen. Das Verfahren ist geschlossen.“

So raffiniert wie Großmann seine Opfer getötet hatte, war er auch bei seinem Selbstmord zu Werke gegangen.

Da man mit der Möglichkeit eines Selbstmordes rechnete, hatte man ihm weder Hosenträger noch Schuhbänder gelassen. Aus seiner Zelle war jeder Haken, jeder Nagel entfernt, an dem er sich hätte erhängen können. Aber Großmann fand einen Weg. Eine Hand hoch über dem Erdboden war ein Nagel versehentlich stecken geblieben. Großmann hatte ihn entdeckt. Er hatte sein Bettlaken zerrissen und sich daraus ein festes Band geknüpft..

Im Fall Großmann hatte ich einem Unmenschen in die unverhüllte Fratze geblickt. Aber es gab gottlob auch Fälle, in denen ich mit jeder Faser meines Herzens bei der Sache sein konnte.

Quellen: Ich beantrage Freispruch (von Prof. Dr. Dr. Erich Frey) Ausgabe 1960 – S.42 und erichs-kriminalarchiv.com