1. Der Fall - Paul Ogorzow

Eine Großstadt im Krieg, Verdunkelung, Ausgehbeschränkungen. Überall kursieren Gerüchte von einem geheimnisvollen Mörder, der in der S-Bahn lauert, Frauen überfällt und vergewaltigt, sie danach betäubt und aus dem Zug stößt - ein Monster, das aus dem Dunkel kommt und unerkannt wieder im Dunkel verschwindet. Die Nachrichtensperre des nationalsozialistischen Regimes (im Reich der Arier gab es keine Verbrecher, vor allem keine Lustmörder) hat zweifellos viel zum Ruf des S-Bahn-Mörders beigetragen; erst nach Kriegsende konnte die ganze Wahrheit über das »Monster von Rummelsburg« veröffentlicht werden.

Der SA-Mann und NSDAP-Mitglied Paul Ogorzow tötete Frauen in der Gegend um Rummelsburg.

Scheinwerfer der Berliner Mordkommission - in weitem Umkreis das einzige Licht in der dunklen Dezembernacht - beleuchteten grell den Frauenkörper, der neben dem stadteinwärts führenden Gleis am Bahndamm, unmittelbar hinter dem Betriebsbahnhof Rummelsburg der S-Bahn, lag. Kriminalkommissar Zach und Gerichtsmediziner Dr. Weimann beugten sich über die Tote, eine junge Frau in der Berufskleidung einer Krankenschwester. Allem Anschein nach war ihr Tod nicht länger als vor drei Stunden eingetreten, ob allein durch Sturz oder durch vorherige Gewalteinwirkung, konnte erst die Obduktion klären. Zach drängte den Arzt, bald Ergebnisse zu liefern; die Ermittler standen unter großem Druck von »ganz oben«. Außerdem durfte kein Wort nach außen dringen, da sich Goebbels persönlich schon eingeschaltet hatte. Es war bereits der dritte Anschlag auf eine junge Frau innerhalb eines Vierteljahrs, und alle an diesem Streckenabschnitt.

Bahnhof Karlshorst – in der Nähe jenen Ortes, an dem Paul Ogorzow

sein erstes S-Bahn-Opfer abgelegt hat.

Am 20. September 1940 war eine gewisse Gerda Kargoll zwischen den Stationen Wuhlheide und Karlshorst auf einen Sandhaufen gefallen und so mit dem Schrecken davongekommen. Am 4. November erlitt eine zweite Frau schwere Schädelverletzungen, blieb aber am Leben. Beide sagten fast dasselbe aus: Sie waren am späten Abend in ein leeres Abteil der zweiten Klasse gestiegen. Dann war ein Mann in Eisenbahneruniform zugestiegen und hatte versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Plötzlich aber, ohne Vorwarnung, hatte er sich auf sie gestürzt - und von da an konnten sich beide an nichts mehr erinnern. Irgendwie waren sie zur Tür geschleift und ins Leere gestoßen worden. Das erste Opfer hatte Würgemale am Hals, das zweite schwere Kopfverletzungen, die ihm mit einem stumpfen Gegenstand schon vor dem Sturz beigebracht worden sein mussten. Als Waffe kam ein Stück schweres Bleikabel in Frage, fünfzig Zentimeter lang und etwa fünf Zentimeter dick, das die Kriminalpolizei nach dem zweiten Mordversuch in einem Waggon, zwischen Sitzpolster und Rückenlehne in einem Zweite-Klasse-Abteil, gefunden hatte. Es handelte sich um ein Stück eines hundertvier-paarigen Telefonkabels, wie sie im Mai 1939 entlang der S-Bahn-Strecke vom Ostkreuz nach Wuhlheide verlegt worden waren. Das Kabelende trug ein Fabrikationszeichen, man konnte daher sogar feststellen, dass es in der Nähe des Betriebsbahnhofs Rummelsburg abgeschnitten worden war.

Die Tatwaffe wäre einem Bahnbediensteten leicht zugänglich gewesen. Beide Frauen hatten ja behauptet, ihr Angreifer hätte Uniform getragen. Sonst waren ihre Personenbeschreibungen - verständlich bei der kriegsbedingten Verdunkelung der Bahnanlagen - äußerst vage. Der Unhold sei nur etwa fünfundzwanzig Jahre alt gewesen, meinte das erste Opfer, während ihn das zweite für ungefähr vierzig hielt. Fest stand jedenfalls, dass ein und derselbe Täter hinter den Anschlägen steckte. - Noch in der Nacht obduzierte Dr. Weimann die Leiche der Krankenschwester, die inzwischen als Elfriede Franke identifiziert worden war. Die Frau war erschlagen worden, bevor sie auf die Gleise gestoßen worden war, und zwar ebenfalls mit einem stumpfen, schweren Gegenstand. Präziser konnte es der Gerichtsmediziner nicht definieren, aber ein ähnliches Kabelstück wie bei dem zweiten Mordversuch konnte durchaus als Waffe in Frage kommen. Elfriede wäre demnach das erste Todesopfer des unheimlichen S-Bahn-Attentäters gewesen.

Als der Arzt am nächsten Morgen seine Erkenntnisse dem Kriminalkommissar Zach vortrug, sagte dieser: »Sie hätten gestern gleich draußen in Rummelsburg bleiben können. Wir hatten noch eine Ermordete, ganz in der Nähe.«

Die zweite Tote dieser Nacht war die neunzehn Jahre alte Irmgard Freese. Passanten hatten sie um halb fünf Uhr morgens in der an die S-Bahn grenzenden Prinz-Heinrich-Straße gefunden. Sie hatte noch schwache Lebenszeichen von sich gegeben, war aber im Krankenhaus Köpenick kurz nach der Einlieferung verstorben. Der Tod war, wie Weimann feststellte, durch Hirnblutung infolge schwerer Schädelbrüche, hervorgerufen durch »Schläge mit einem stumpfen, nicht kantigen Gegenstand« eingetreten. Irmgard Freese war, wie schon der Zustand ihrer Kleidung am Auffindungsort hatte schließen lassen, auch vergewaltigt worden, also einem Sittlichkeitsverbrecher zum Opfer gefallen.

War bei ihr dieselbe Waffe verwendet worden wie bei der vorangegangenen Tat in der S-Bahn? Das war wohl möglich, aber nicht beweisbar. Immerhin gab es in diesem Fall ein Motiv, das bei den drei S-Bahn-Attentaten unklar war. Aus welchen Gründen stößt ein Mensch junge Frauen - immer um die gleiche Zeit, knapp vor Mitternacht, und immer an derselben Stelle - aus dem Zug? Eine Raubabsicht schied aus - die Geldtasche der Krankenschwester war am Bahndamm gefunden worden, ihr Schmuck war unangetastet. Hatten die Beamten es etwa mit einem Geisteskranken zu tun? Jemand mit einem derart großen Aggressionspotential wäre längst auch anderweitig aufgefallen. Direkte Spuren einer Sexualattacke fehlten. Es konnte sich daher nur um einen besonders speziellen Triebtäter handeln, für den die Tat gleichbedeutend mit dem Geschlechtsakt war. Die Mordkommission erkundigte sich bei der Sitte und wurde sofort fündig.

In der Laubenkolonie Friedrichsfelde, zwischen den Bahnhöfen Wuhlheide und Rummelsburg, waren in den letzten Jahren 32 Sittlichkeitsdelikte angezeigt worden. Es hatte damit begonnen, dass in der Dunkelheit alleine gehende Frauen plötzlich mit einer Taschenlampe erschreckt wurden. Den Mann dahinter hatten sie nicht erkennen können, er war jedes Mal sofort verschwunden. Das Anleuchten und Reden hatte sich bald zu Handgreiflichkeiten gesteigert, diese zu Angriffen und schließlich zu versuchter und dann tatsächlich verübter Notzucht. Die Frauen waren gewürgt, mit dem Messer bedroht, meist aber mit einem schweren, stumpfen Gegenstand geschlagen worden. Der Dunkelheit wegen gab es nur in zwei Fällen eine vage Personenbeschreibung: Der Täter habe eine Eisenbahneruniform getragen.

Unklar war zunächst, ob auch der Mord an einer jungen Mutter in der Laubenkolonie Gut Land II, der in der Zeit zwischen den beiden ersten Bahnattacken verübt worden war, mit den Fällen in Zusammenhang stand. Gertrud Ditter war in der Küche ihrer kleinen Hütte gewürgt und dann mit einem Messerstich in den Hals getötet worden, während ihre beiden Kinder im Nebenraum schliefen. Ihr Mann war als Soldat im Feld. Motive für diese Tat gab es ebenso wenig wie Spuren.

Die Sittlichkeitsattentate in der Laubenkolonie hatten eindeutig ein und denselben Urheber; sie wiesen auch die für Seriensexualverbrecher typischen Steigerungsformen auf - von verbalen Attacken zu Tätlichkeiten, Vergewaltigung und Notzucht. Die Uniform des Täters verband die Delikte mit den Attacken in der S-Bahn. Alle Verbrechen, auch die zwei Morde, waren mit derselben Art Tatwaffe verübt worden. Die Hypothese, es stünde hinter all dem derselbe Täter - ein mittelgroßer, zwischen fünfundzwanzig und vierzig Jahre alter Mann in Eisenbahneruniform mit einem Telefonkabel als Schlagwaffe -, war also nicht von der Hand zu weisen. Interessant war auch, dass sämtliche Taten spät-nachts verübt worden waren und der Bahnhof Rummelsburg direkt im Zentrum lag. War der Täter dort zu suchen, dann bedeutete die Tatzeit nicht nur den Schutz des Täters durch die Dunkelheit, sondern vielleicht auch das Ende seiner Schicht.

Kommissar Lüdtke von der Sittenpolizei hatte den zwei Frauen, die in ihrem Angreifer einen Eisenbahner erkannt haben wollten, über die Art der Uniform jedoch divergierende Aussagen gemacht hatten, in einer Tatrekonstruktion verschiedene Eisenbahnermonturen vorführen lassen. Beide Zeuginnen einigten sich auf einen schwarzen sogenannten Rangiermantel. Der Täter war somit kein Mitglied des fahrenden Personals, kein Schaffner oder Zugbegleiter, sondern einer aus dem Streckendienst oder dem Reichsbahn-Betriebswerk - einer von achttausend Angestellten.

Doch die Polizei steckte auch schon ohne die Suche nach der Nadel im Heuhaufen in einer schwierigen Situation. Sie durfte sich weder an die Öffentlichkeit wenden - auch nicht um Mithilfe bei der Tätersuche - noch Warnungen an die Frauen ausgeben, nachts nicht allein zu reisen. Andererseits musste sie mit allen zu Gebote stehenden Mitteln versuchen, die Bevölkerung zu schützen und den Täter zu schnappen. Die Kriminalkommissare Zach und Lüdtke entschlossen sich daher zu einer möglicherweise riskanten Methode: Sie setzten Beamtinnen in Zivil als Lockvögel in die Abend- und Nachtzüge; bewaffnete Kollegen im Nebenabteil sollten ihnen Schutz geben. Doch der Attentäter fiel auf diese Finte nicht herein. Am Sonntag, dem 22. Dezember, kurz vor dem Weihnachtsabend, lag wieder eine tote junge Frau am Bahndamm in der Nähe des Bahnhofs Rummelsburg. Dem ersten Augenschein nach schien es sich diesmal aber um Selbstmord zu handeln.

Die Leiche war in den Morgenstunden gefunden worden; der Tod konnte nicht vor sieben Uhr früh eingetreten sein. Die Tote hatte eine Bescheinigung in der Tasche, in der ihr ein Psychiater schwere Depressionen bestätigte, die sie für die Arbeit in der Rüstungsindustrie unfähig machten. Die Leiche lag zwischen den Gleisen, also auf der »falschen« Seite; sie musste im Sturz oder Sprung an das Strom führende Kabel gelangt sein und wies schwere Verbrennungen auf. Die Obduktion allerdings ergab wieder die Tötungsmerkmale des Serienmörders. Die dreißigjährige Elfriede Büngerer war mit einem schweren, stumpfen Gegenstand erschlagen und dann erst aus dem Zug gestoßen worden.

Für die Bahnbeamten in Rummelsburg war um sechs Uhr früh die Nachtschicht zu Ende. Die Polizei dehnte ihre vorbeugenden Maßnahmen daher auch auf die frühen Morgenstunden aus, was zu Widerständen bei den Beamtinnen führte. Der Täter aber schien jede Maßnahme im Vorhinein zu durchschauen. Er ließ sich von all diesen Maßnahmen nicht beeindrucken und die Abstände zwischen den Morden wurden - typisch für einen Serienkiller - immer kürzer: Am 29.12.1940 und am 5.1.1941 lagen wieder zwei tote Frauen am Bahndamm.

Die Bevölkerung war inzwischen durch Gerüchte von einem Monster in der S-Bahn so verunsichert, dass sich die Parteileitung doch entschließen musste, an die Öeffentlichkeit zu gehen. Details freilich wurden nicht genannt. Öertliche Parteistellen richteten ein Begleitservice ein, das allein reisende Frauen zu jeder Tages- und Nachtstunde begleiten und beschützen sollte.

Um 22 Uhr am 11. Februar 1941 sprach die verheiratete Frau Johanna Voigt am Bahnhof Rummelsburg den SA-Oberscharführer und Parteigenossen Paul Ogorzow an. Sie hatte Angst, so spät alleine zu ihrem Zuhause nach Karlshorst zurückfahren zu müssen, und fürchtete sich vor dem Mörder. Am nächsten Tag, in den frühen Morgenstunden, wurde ihre Leiche mit eingeschlagenem Schädel neben dem Bahndamm gefunden. Immerhin setzten jetzt die Organisationen der Partei in Zusammenarbeit mit der Exekutive alles daran, der Mordserie ein Ende zu bereiten. Der Bahnhof glich einer belagerten Festung. Dauernd fanden Polizeistreifen, Razzien und überraschende Überprüfungen des gesamten Personals statt; Polizisten waren in Eisenbahneruniformen unterwegs, fungierten als Wachen und Beobachter. Tatsächlich hörte die Mordserie plötzlich auf, und die Kommissare Zach und Lüdtke sahen ihre Theorie, der Mörder müsse als Bahnbediensteter über alle ihre Maßnahmen vorinformiert sein, bestätigt. Deswegen gaben sie Ende Juni auch das Gerücht aus, sämtliche Maßnahmen würden jetzt abgeblasen.

Tatsächlich schlug der Mörder fast postwendend wieder zu: Am frühen Morgen des 3. Juli wurde in der Laubenkolonie Gut Land I die Leiche der 35-jährigen Frieda Korziol gefunden. Die Frau war vergewaltigt und mit einem stumpfen, schweren Gegenstand erschlagen worden. Jetzt musste der Täter - aufgrund der Nachtschichtlisten aller Mitarbeiter des Betriebswerks - leicht zu finden sein. Doch mehr als eine einzige vage Angabe kam nicht zu Tage. Ein Bahnarbeiter des Reinigungsdienstes wollte beobachtet haben, wie ein Hilfsweichensteller während seines Dienstes öfters seinen Arbeitsplatz im Stellwerk verlassen habe und über den Zaun, der den Bahndamm abgrenzte, nach draußen geklettert sei. Der Name des Mannes war Ogorzow. Paul Ogorzow.

Kommissar Lüdtke ließ sich die Personalakte kommen: Paul Ogorzow, geboren am 22. 10. 1910 als Paul Saga in Muntowen, Masuren, verheiratet, zwei Kinder. Seit 1932 bei der Reichsbahn, unauffällig, tadelloser Dienst. Mitglied der NSDAP seit 1931, seit 1932 bei der SA, jetzt Oberscharführer. Ein bewährter, alter Parteigenosse. Der Vergleich von Ogorzows Dienstplan mit den Tatzeiten schien ihn als Täter auszuschließen, in drei Tatnächten hatte er Dienst im Stellwerk gehabt, einmal sogar als Telegrafist. Andererseits hatte ja der Kollege beobachtet, dass er sich zeitweise doch von seinem Dienst entfernen konnte. In etwa passten auch die Personenbeschreibungen auf ihn: mittelgroß, unauffällig, 31 Jahre alt.

Ogorzow gab auch gleich zu, sich hin und wieder unerlaubt vom Arbeitsplatz zu entfernen. Gleich im ersten Siedlungshaus neben dem Bahnkörper wohne eine Strohwitwe, deren Mann im Felde sei, die sei sehr nett und so weiter. Sie wurde ausgeforscht und gab nach längerem Sträuben auch die Besuche Ogorzows zu. Die Polizei war nahe daran, ihn wieder zu entlassen und sich zähneknirschend mit einer neuerlichen »toten Spur« abzufinden. Doch die Untersuchung der Dienstkleidung, die Kommissar Lüdtke veranlasst hatte, brachte dann doch den ersten Beweis. Alle Uniformen Ogorzows wiesen Spuren menschlichen Blutes auf.

Im Verhör leugnete er zunächst, erfand dauernd neue Ausflüchte und versuchte immer wieder, falsche Spuren zu legen. Die Gegenüberstellung mit einem Opfer aber, das von ihm vergewaltigt und durch zwei Messerstiche in den Hals schwer verletzt worden war, und die Konfrontation mit den präparierten Schädeln der Erschlagenen im Zimmer des Kommissars brachten ihn zum Geständnis. Er wollte aber nur mit Lüdtke reden, denn dieser sei ein SA-Mann wie er - und nicht von der SS. Aber erst nachdem ihm dieser eine halbe Stunde lang die Liste der bedrohten, attackierten, schwer verletzten und ermordeten Frauen vorgelesen hatte, sagte er mit dumpfer Stimme: »Ja, ich bin's gewesen.«

Ogorzows Morde und Mordversuche in den jeweiligen Zeitabschnitten.

Bei einer seiner Attacken auf Frauen in der Laubenkolonie war er einmal von zwei zufällig vorüberkommenden Männern erwischt und fürchterlich verprügelt worden. Der Vorfall wurde zwar nie angezeigt, Ogorzow aber beschloss, sich in Zukunft nicht wieder einer solchen Gefahr auszusetzen. Allein reisende Frauen in Eisenbahnzügen schienen ihm eine leichtere und sichere Beute. Mit seiner Dienstuniform konnte er jederzeit zu ihnen ins Abteil zusteigen, ohne Verdacht zu erregen - auch dann noch, als schon fieberhaft nach einem Täter in Bahnuniform gesucht wurde. Im Gegenteil, er hatte sich freiwillig für den Sicherheitsdienst gemeldet, der Frauen bei nächtlichen Fahrten begleiten sollte. Als bewährter Parteigenosse und Vertrauensmann war er selbstverständlich im Vorhinein über alle Maßnahmen der Polizei informiert worden.

Die S-Bahn hatte er für seine Taten ausgewählt, da sie ihm zwischen den Stationen Gelegenheit und genug Zeit für seine Vorhaben bot. Die unerwartete entschiedene Gegenwehr des ersten Opfers vom 20. September 1940 dürfte Ogorzows Mordlust erst so richtig geweckt haben. Weimann schrieb in seiner Charakterstudie: »Die erste Frau wehrte sich heftiger, als er es erwartet hatte. Instinktiv flüchtete sie zur Tür. Und dann geschah etwas Seltsames. Ihn überfiel ein Rausch wie nie zuvor: erst die wild kämpfende Frau, dann der ohnmächtig in seinen Armen hängende Körper, das Rattern und Stampfen des rasenden Zuges, der brausende Fahrtwind, als er die Schiebetür aufriss - das alles rief in Paul Ogorzow Empfindungen von nie gekannter Gewalt hervor. Seine Erinnerung kam nicht mehr davon los, lockte immer wieder zur Wiederholung jener grausigen Situation ...«

Die sexuelle Motivation hat Ogorzow selbst in seinem Geständnis, das er am 16.7.1941 in der Haft schrieb, zugegeben. Auch die Anklageschrift nahm darauf Bezug, betonte aber, dass der Angeklagte trotz seiner Erregungszustände immer überlegt und planmäßig vorgegangen sei und daher voll zurechnungsfähig und verantwortlich wäre.

Zwei Wochen nach der Verhaftung wurde Paul Ogorzow dem Sondergericht vorgeführt. Nur acht Zeugen waren geladen; der Täter hatte gestanden und die Indizien waren lückenlos, falls er widerrufen sollte. Seine Frau bestätigte nochmals die perfekte Doppelexistenz des Täters. Er sei immer gut zu ihr gewesen, ein guter Vater seiner Kinder, allerdings habe er sie oft mit grundlosen Eifersuchtsattacken gequält.

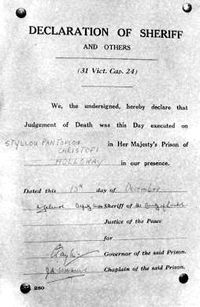

Ogorzows Karteikarte in Plötzensee mit Hinrichtungsvermerk.

Nach sechs Stunden wurde Ogorzow achtmal des vorsätzlichen Mordes und sechsmal des versuchten vorsätzlichen Mordes schuldig gesprochen und das Todesurteil wurde gefällt. Es wurde am Morgen des 25.7.1941 mit dem Fallbeil in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sofort vollstreckt.

Auf alle Fälle - und um jede üble Nachrede zu vermeiden - war er vorher, am 21.7.1941, aus der NSDAP ausgeschlossen worden. Mit Mördern wollte die Partei nichts zu tun haben.

Pressemitteilung vom "Salzburger Volksblatt" am 25.Juli 1941.

Ogorzows Mordopfer waren laut den Eintragungen in den Archivbüchern des Leichenschauhauses:

- Gerda Ditter (20 Jahre; * 27. Juli 1920; † 4. Oktober 1940)

- Elfriede Franke (26 Jahre; * 27. Juli 1914; † 3. Dezember 1940)

- Irmgard Freese (19 Jahre; * 13. April 1921; † 4. Dezember 1940)

- Elisabeth Büngener (30 Jahre; * 25. Oktober 1910; † 22. Dezember 1940)

- Gertrud Siewert (46 Jahre; * 29. Januar 1894; † 29. Dezember 1940)

- Hedwig Ehbauer[19] (27 Jahre; * 16. Juli 1913; † 5. Januar 1941)[20]

- Johanna Voigt (38 Jahre; * 13. April 1902; † 12. Februar 1941)

- Frieda Koziol (34 Jahre; * 15. Juli 1906; † 1. oder 2. Juli 1941)

- Gerda Ditter, Irmgard Freese und Frieda Koziol wurden in der Laubenkolonie getötet.

- Elfriede Franke, Elisabeth Büngener, Gertrud Siewert, Hedwig Ebauer und Johanna Voigt wurden mit einem Bleikabel erschlagen und aus der fahrenden S-Bahn geworfen.

Quellen: Mord-Express (von PeterHiess / Christian Lunzer) Ausgabe 2000 - S. 89 - ISBN 3-216-30550-3 sowie Text- und Bildergänzungen von erichs-kriminalarchiv.com

2. Der Fall - Rosa Schulz

Rosa Schulz war eine 51jährige deutsche Mörderin. Sie hatte im November 1952 ihren Lebensgefährten, den 52jährigen Schlosser Emil Frank nach einer Auseinandersetzung (bei der er ihr gedroht hatte, er werde sie wieder in eine Heilanstalt einweisen lassen, wo sie bereits zweimal gewesen war) erschlagen. Kaltblütig zerstückelte sie die Leiche auf dem Küchentisch, steckte die einzelnen Teile in einen Sack und warf ihn in einen Fluß, wo die Leiche bald darauf gefunden werden konnte. Rosa Schulz verübte nach ihrer grausigen Tat Selbstmord durch Einnahme einer Überdosis Schlaftabletten.

Quellen: Verbrecher von A-Z (von Hubert Gundolf) Ausgabe 1966 - S.439

3. Der Fall - George Metesky

Die erste Bombe, ein Blindgänger, bestand aus einem mit Schießpulver gefüllten Messingrohr und wurde am 16. November 1940 in einem Werkzeugkasten auf dem Werkgelände von Consolidated Edison in der West Sixty-Fourth Street in Manhattan entdeckt. Auf einem beigelegten Zettel stand warnend: „Ihr Gauner von Con Ed, das ist für Euch."

Consolidated Edison, der große Strom- und Energielieferant von New York, mußte sich wohl jemandes Zorn zugezogen haben, denn zehn Monate später fand man einen zweiten Blindgänger unweit eines anderen Zweigwerks. Die Polizei vertrat zwar die Ansicht, die Bomben seien beide von ein und demselben Menschen gebastelt worden, führte ihre Untersuchung aber nur sehr halbherzig durch. Andere Sorgen plagte sie: In Europa herrschte Krieg, und der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten stand kurz bevor. Folglich vermutete man überall in der Stadt Spione und Saboteure.

Drei Monate nach Auffinden der zweiten Bombe traten die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg ein, ein Anlaß für den Bombenleger, der Stadt New York Aufschub zu gewähren. „Für die Dauer des Krieges werde ich keine Bomben mehr basteln", verkündete er auf einem Blatt Papier, das er von einem New Yorker Vorort aus an das Polizeipräsidium schickte. „Aber nach dem Krieg ziehe ich Con Edison zur Rechenschaft, sie werden für ihre niederträchtigen Handlungen büßen." Der Brief war unterschrieben mit dem mysteriösen Kürzel „F. P."

Von nun an ging der Mann dazu über, Drohbriefe zu verschicken, in denen er die Con-Ed-Werke weiterer, nicht genauer benannter „niederträchtiger Handlungen" anklagte. Zwischen 1941 und 1946 gingen mindestens 16 Drohbriefe bei der Firma, bei New Yorker Zeitungen, Kaufhäusern und Theatern ein. Doch der Bombenleger hielt Wort. Erst am 29. Mai 1950 entdeckte man in der Grand Central Station eine dritte Bombe. Wieder handelte es sich um einen Blindgänger.

Doch schon die nächste Bombe war scharf. Sie demolierte am 24. April 1950 eine Telephonzelle in der Leihbibliothek auf der Fifth Avenue. Ein weiterer Sprengsatz explodierte vier Monate später in der Grand Central Station. Noch gab es keine Verletzten. Doch dies änderte sich, als 1951 Bomben in Schließfächern, Telephonzellen und Theatern detonierten, in Kaufhäusern, den Con-Ed-Werken, dem Empire State Building und erneut in der Grand Central Station.

Bis 1957 hatte der Bombenleger 54 selbstgebastelte Sprengkörper deponiert, von denen 37 hochgingen. Wie durch ein Wunder wurde niemand getötet; 22 Menschen erlitten Verletzungen. Der Bombenleger ging allem Anschein nach völlig willkürlich vor. Und er beschränkte seine Attacken nicht allein auf Con Edison. Er rief Zeitungen an und schrieb Schmähbriefe gegen Menschen, die andere ausnutzten. Niemandem war klar, was der Mann eigentlich wollte.

Die Polizei verfolgte, unterstützt von Psychiatern, Zeitungen, Con Edison und Hinweisen aus der Bevölkerung, zahllose Spuren. Die Mühen zahlten sich aus. Die Durchsicht der Personalakten bei Con Edison förderte den Namen eines früheren Angestellten, George Metesky, zutage, der sich bei der Firma wiederholt über die schlechte Behandlung beschwert hatte, die ihm seiner Meinung nach widerfahren war, und der von „niederträchtigen Handlungen" sprach.

Meteskys behauptete, er sei durch austretende heiße Gase im Hell-Gate-Generatorenwerk, seiner einstigen Arbeitsstätte, an Tuberkulose erkrankt. Wiederholte medizinische Untersuchungen hatten jedoch keinen derartigen Befund ergeben. 1931 kündigte Metesky bei Con Edison. Da die staatliche Unfallversicherung sich weigerte zu zahlen, mußte Metesky, mittellos und entmutigt, zu seinen zwei unverheirateten Schwestern ziehen, die in einem heruntergekommenen Viertel in Waterbury in Connecticut lebten.

Mit 28 Jahren hatte er die Con-Edison-Werke verlassen. Als die Polizei am 21. Januar 1957 an der Haustür Nr. 17 in der Fourth Street klingelte, war Metesky 54 Jahre alt. In seinem Wohnzimmer verriet er den Beamten die Bedeutung des Kürzels „F. P.": Fair Play.

Metesky wurde für geisteskrank erklärt und in das Matteawan State Hospital eingeliefert. Dort gab er an, er habe etwa 800 bis 900 Briefe an Consolidated Edison, den Bürgermeister von New York, den Polizeipräsidenten und die Zeitungen abgeschickt, ohne „je eine lumpige Postkarte zurückzubekommen". Die Bomben waren seine Weise, Protest anzumelden. Metesky hatte sich Gehör verschaffen wollen.

Quellen: Die Welt de Verbrechens (Naumann & Göbel) Ausgabe – S. 78 – ISBN 3-625-10644-2

4. Der Fall - Calistros Thielecke

Muttermord passiert in der Kriminalgeschichte nicht allzuoft. Als Motiv kommt meist eine zu enge Bindung des Einzelkindes an die Mutter in Betracht. Psychoanalytisch gehören diese Fälle zum Problem des Ödipus-Komplexes.

Als besonders krasses Beispiel sei die Lebensgeschichte des intelligenten, verwöhnten, nie ganz selbständigen Calistros Thielecke erwähnt (geb. 1905 in Berlin-Charlottenburg, gefallen 1941). Als uneheliches Einzelkind groß geworden, kam er bis zur Tat nie von seiner sehr schönen, liebeshungrigen Mutter los. Die verschiedenen Männerbekanntschaften und den Stiefvater erkannte er nie an. Den Stiefvater nannte er nur Onkel.

Calistros Thielecke

Im Ersten Weltkrieg fiel der Stiefvater. Die Mutter Camilla war wieder allein und festigte noch mehr die Bindung zu ihrem Sohn, es wurde fast ein Liebesverhältnis. Der Junge war außerordentlich begabt, besuchte aber auf Betreiben der herrischen Mutter nie eine Schule. Für sich allein lernte er Französisch, beherrschte mit 13 Jahren perfekt zwei indianische Dialekte und war firm in indianischer Kultur und Religion. Auf Vorschlag Gerhart Hauptmanns kam er dann in eine Freie Schulgemeinde nach Wickersdorf bei Saalfeld. Dort kam er erstmals mit anderen Kindern in Berührung.

Die Mutter fühlte, daß ihr der Sohn und Geliebte langsam entglitt. So demütigte sie ihn als Versager (weil er kein Geld verdiente) und fesselte ihn noch stärker an sich. Der Name Calistros war der Markenname einer griechischen Zigarette, mit der sein leiblicher Vater, Besitzer einer Zigarettenfabrik, sein großes Geschäft machen wollte. Mutter Camilla holte ihren Sohn, schon 20 Jahre alt, wieder aus dem Internat heraus und hielt ihn bei sich. Er hatte inzwischen noch Hebräisch, Russisch und Sanskrit gelernt, konnte aber wegen mangelnder naturwissenschaftlicher Kenntnisse kein Abitur machen. Die Mutter hielt ihn wie ein Schoßhündchen und nahm ihn zu ihren Kundinnen mit, für die sie schneiderte.

In ihrer Schneiderei war ein Mädchen namens Grete, in die sich Calistros verliebte, heimlich. Die Mutter, jetzt von ihm nur noch »der Vormund« genannt, durfte das nicht erfahren. Grete stachelte Calistros' Ehrgeiz an, veranlaßte ihn, Zeitungsartikel zu schreiben, was ihm seinen ersten Verdienst einbrachte. Freunde verschafften dem begabten jungen Mann ein Stipendium an der Sorbonne. Dort blieb er zwei Jahre und ging dann nach Mexiko zu Indianern, deren Sitten und Kultur er studierte. Da er keinen gültigen Ausweis besaß, wurde er von der Polizei ausgewiesen.

Wieder stand er in der Abhängigkeit vom »Vormund«. Im März 1929 heiratete er heimlich seine Grete, die bereits schwanger war. Erst in ihrem achten Monat wurde die Mutter Camilla von der Ehe ihres Sohnes in Kenntnis gesetzt.

Calistros' Tochter bekam einen indianischen Namen: Minona Sujamani. Die junge Familie zog in die Wohnung der Mutter. Das Verhältnis war anfangs wider Erwarten gut. Bis eines Abends Calistros nach Hause kam und starken Gasgeruch bemerkte. Er kam auf den Verdacht, seine Mutter hätte das Kind vergiften wollen. Von da an war das Verhältnis zur Mutter durch Mißtrauen, Angst und Haß getrübt. Außerdem stichelte die Mutter ständig gegen die Familie ihres Sohnes und machte sie in der Nachbarschaft schlecht.

Polizeifoto: "Ich habe meinen Vormund getötet." Mit diesen Worten betrat der junge Kalistros Thielecke am frühen Morgen des 7. August 1930 das Polizeirevier 157 in Berlin-Wilmersdorf. Das Foto stammt aus der erkennungsdienstlichen Polizeiakte.

Am 6. August 1930 kam es dann zu dem sogenannten Leidenschaftsverbrechen. Die Mutter, die am nächsten Tag zur Beerdigung ihrer Schwester nach Chemnitz reisen wollte, lag in der Badewanne, als Calistros zu ihr kam. Die beiden unterhielten sich über alltägliche Dinge. Camilla, unter dem Eindruck des Todes ihrer Schwester, sprach von Selbstmord. »Aber vorher müßt ihr weg«, soll sie gesagt haben. Als Seife zu Boden fiel und Calistros sich danach bückte, fiel die Mutter über ihn her. Es kam zu einem Kampf, in dessen Verlauf Calistros seine Mutter durch dreizehn Stiche mit einem zweischneidigen mexikanischen Dolch tötete.

Die Frage: vorsätzlicher Mord oder Notwehr? beschäftigte das Gericht. Die Obduktion der Leiche hatte dann ergeben, daß durch einen Stich in den Rücken die große Körperschlagader getroffen worden war. Der Tod muß binnen weniger Sekunden eingetreten sein. Gerichtsmediziner fanden heraus, daß der tödliche Stich in den Rücken vor den Stichen in die Brust und den Bauch durchgeführt worden sein mußte. Sonst wäre es naheliegend gewesen, daß sich die kräftige Mutter mit Erfolg zur Wehr gesetzt hätte.

Nach indianischer Sitte hatte Calistros seine tote Mutter in Hockstellung zusammengeschnürt, die Knie waren mit einem Strick zum Hals hinaufgebunden. So wurde die nackte Frau von der Kripo gefunden.

SS-Mann Arthur Nebe: Das erste Verhör des Muttermörders Kalistros Thielecke führt im August 1930 Kriminalkommissar Arthur Nebe. Zehn Jahre später begegnen sich die beiden erneut - Nebe ist inzwischen SS-Sturmbannführer und oberster Polizeibeamter des "Dritten Reiches". | SS-Offizier Oskar Paul Dirlewanger: Der Kommandeur des 1940 aufgestellten "Sonderkommandos Dirlewanger" war promovierter Kaufmann und Steuerberater. 1934 war er wegen Kindesmissbrauchs und 1936 wegen Veruntreuung zu Haftstrafen verurteilt worden, wurde aber dank der Fürsprache eines alten Freundes in die SS aufgenommen. Die überwiegend aus Schwerverbrechern bestehende Dirlewanger-Einheit war verantwortlich für zahllose Massaker in Polen und Weißrussland mit Zehntausenden Toten. |

Das Gericht verurteilte Calistros nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags zu 10 Jahren Zuchthaus. Der §51 wurde aberkannt. Nachdem er seine Strafe voll abgebüßt hatte, kam er im Zweiten Weltkrieg in die oben erwähnte "Bewährungskompanie" und fiel kurze Zeit später an der Ostfront 1941.

Quellen: - Das große Verbrecherlexikon (von Dieter Sinn) Ausgabe 1984 – S. 104 – ISBN 3-88199-146-8 und erichs-kriminalarchiv.com

5. Der Fall - Otto Ebischbach

Im Sommer des Jahres 1948 packte die in Berlin wohnhafte Anna Heinze wieder einmal ihre Koffer und Taschen, um - wie sie den Nachbarn sagte - »zu den Verwandten in die Zone zu fahren«. Solche Fahrten waren bei ihr nichts Ungewöhnliches oder gar Seltenes. Im Gegenteil: Es schien der Frau ein Herzensbedürfnis zu sein, ihre »Verwandten, die armen Teufel in Meißen«, ein bißchen zu unterstützen, zum Beispiel mit Zigaretten, Kaffee und Kakao, von weniger teuren Dingen wie Brot, Mehl und Puddingpulver gar nicht zu reden.

So fuhr die Anna Heinze eines schönen Tages trotz überfüllter Eisenbahn, von ihrem »guten Herzen getrieben«, von Berlin los und - kam nicht wieder. Den Nachbarn, die die Wohnung der Verreisten hüteten, fiel das lange Ausbleiben der guten Anna Heinze merkwürdigerweise nicht auf. Freilich, die Heinze hatte auch Verwandte im Westen, die sie, da sie nun einmal unterwegs war, mit einem Besuch überrascht haben konnte. Und da bleibt man, wenn man sich lange nicht gesehen hat, unter Umständen schon ein paar Wochen oder noch länger fort. Diese Gedanken hegten die Nachbarn auch noch eine ganze Zeit, nachdem in der in Dresden erscheinenden »Sächsischen Zeitung« vom 2. Februar 1949 unter der Überschrift »Furchtbares Verbrechen« die folgende Notiz erschienen war:

»Ende August vorigen Jahres wurde eine in Decken gehüllte weibliche Leiche aus dem Winterhafen Meißen geborgen. Die Tote konnte als die Anna Heinze, wohnhaft gewesen in Berlin, identifiziert werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission Dresden nahm man im Oktober 1948 das Ehepaar Ebischbach wegen dringenden Mordverdachts in Haft. Nach anfänglich hartnäckigem Leugnen legte Otto Ebischbach im Januar dieses Jahres auf Grund vorliegenden Beweismaterials ein Geständnis ab.

Danach brachte Anna Heinze im Auftrag einer Berliner Schieberbande im Laufe eines Jahres etwa 3 1/2 Zentner Bohnenkaffee, 1/2 Zentner Kakao, größere Mengen Feuersteine, Rasierklingen und Seife zu Ebischbach, der sie dafür unter anderem mit Meißner Porzellan belieferte.

Da Ebischbach sich von Anna Heinze betrogen glaubte, ermordete er sie in einem Gartengrundstück. Er zertrümmerte ihr mit einem Hammer die Schädeldecke, danach schnürte er die Leiche in eine Decke und versenkte sie mit ihren Gepäckstücken in die Elbe. Bei Ebischbach handelt es sich um einen mehrfach mit Gefängnis und Zuchthaus vorbestraften Menschen. Der Ehefrau des Ebischbach konnte keine Beteiligung an der furchtbaren Mordtat nachgewiesen werden.«

Weniger als ein Vierteljahr nach dem Erscheinen dieser Notiz über das an Anna Heinze verübte Verbrechen fand der Prozeß gegen den Mörder statt. Der große schwere Hammer, mit dem der Mörder zugeschlagen hatte, lag dem Gericht als Tatinstrument vor. Der gerichtlich bestellte Sachverständige gab an, »daß der Täter mehrere Schläge mit dem Hammer geführt haben müsse, denn der Kopf der Erschlagenen wies schwere Zertrümmerungen auf, die sich bis tief ins Gehirn bemerkbar machten«. Ebischbach hatte die Bluttat in seinem Garten, der als Umschlag-, Stapel- und Verteilerplatz der Schieberware diente, verübt. Er hatte sich mit der Botin aus Berlin, die im Auftrag einer Schieberbande tätig war, über den Verrechnungsmodus von Ware und Geld nicht einigen können und, um die Sache »aufs rechte Gleis zu rücken«, das heißt, um sich Schieberware und den daraus" zu erzielenden Erlös anzueignen, die Anna Heinze aus Habsucht kaltblütig erschlagen.

Es wurde festgestellt, daß Ebischbach in eine ganze Reihe illegaler Warenschiebereien einer aus Berlin stammenden Verbrecherbande verwickelt war. Im Auftrag dieser Bande hatte die Anna Heinze ihre »Verwandtenbesuche in die Zone« nach Meißen angetreten. Ebischbach hatte im Zeitraum eines Jahres für rund 100 000 Mark Ware, die er von der Anna Heinze erhalten hatte, umgesetzt. Und seinen »Schnitt« dabei gemacht, »fette Prozente eingestrichen«, die ihm gestatteten, »ein verhältnismäßig üppiges Leben zu führen.. .

Der Schwere des Verbrechens gemäß verurteilte das Gericht den Angeklagten Otto Ebischbach, den es für voll verantwortlich hielt, zum Tode.«

Quellen: - Dresdner Pitaval (Willi Forner) 2. Auflage 1979 – S. 193

6. Der Fall - Frieda Lehmann

Der Doppelmord im Schatten der Martin-Luther-Kirche

In den Abendstunden des 12. Dezember 1946, einem jener kalten Wintertage, die dem Dresdner Elbtalkessel oft feuchten Nebel bringen, machte sich die Arbeiterin Frieda Lehmann von ihrer Wohnung in der Talstraße 9 auf den Weg in die Betriebschorsingestunde des Dresdner Glühlampenwerkes, in dem sie als Wicklerin arbeitete. Als sie von den Mitgliedern des Betriebschors gefragt wurde, warum ihre Freundin Käthe Stiehler, die schon am Morgen nicht zur Arbeit erschienen war, nicht zur Singestunde gekommen sei, antwortete Frieda Lehmann: »Vielleicht ist was mit ihrem Jungen.«

Auch während der Betriebsweihnachtsfeier erkundigte man sich nach Käthe Stiehler, die seit dem 12. Dezember 1946 der Arbeit ferngeblieben war. Man erhielt zwischen Tanz und dünnem Nachkriegsbier von der vergnügten Freundin aber wieder nur die Antwort: »Was weiß ich! Vielleicht ist sie verreist.«

Käthe Stiehler, vierzig Jahre alt, und Frieda Lehmann, vierunddreißig Jahre alt, die eine Kriegerwitwe mit einem siebenjährigen Sohn, die andere kinderlos und mit einem Mann verheiratet, der seit 1944 vermißt wurde, waren seit einiger Zeit befreundet. Im selben Betrieb mit der gleichen Arbeit beschäftigt, durch den faschistischen Raubkrieg um den Ehegefährten gebracht, hatten sich beide Frauen mehrfach gegenseitig besucht und bei auf dem schwarzen Markt erworbenem Kaffee zusammengesessen. Kein Wunder und verständlich genug, wenn Frieda Lehmann nach Tagen äußerte: »Ich kann nur staunen, daß mir die Käthe nicht gesagt hat, wo sie hinfahren will.« Da von Käthe Stiehler kein Lebenszeichen einging, meldete die Betriebsleitung des Glühlampenwerkes den Fall der Volkspolizei, zumal auch von den Wohnungsnachbarn der der Arbeit Ferngebliebenen nichts über ihren Verbleib zu erfahren war.

Am 28. Dezember 1946 veröffentlichten die Dresdner Tageszeitungen eine amtliche Bekanntmachung, in der es hieß: », Seit dem 11. Dezember wird, Frau Käthe Stiehler und ihr siebenjähriger Sohn Heinz vermißt. Beide verließen an diesem Tag gegen 16 Uhr ihre Wohnung auf der Großenhainer Straße 106 und sind seitdem nicht mehr gesehen worden.« Dieser Mitteilung folgte der übliche Hinweis, »wer Angaben über den Verbleib der Vermißten machen kann, teile dies dem Kriminalamt Dresden, Landhausstraße 17, Fachabteilung I, Zimmer 22, mit«.

Mit dieser Vermißtenanzeige begann die Suche nach Käthe Stiehler und ihrem Sohn Heinz. Wenig später, am Freitag, dem 3. Januar 1947, teilte die »Sächsische Zeitung« - ebenso wie alle anderen Dresdner Blätter - ihren Lesern mit: »Durch eine erstaunliche Leistung unserer neuen Kriminalpolizei ist ein grausames Verbrechen aufgeklärt worden. Die vermißte Mutter, Käthe Stiehler, und ihr Sohn Heinz sind von der vierunddreißigjährigen Frieda Lehmann in deren Wohnung, Dresden-Neustadt, Talstraße 9, auf bestialische Weise ermordet und zerstückelt worden.«

Die alten, vom angloamerikanischen Bombenhagel des 13. Februar 1945 verschont gebliebenen Wohnviertel von Dresden-Neustadt verfügen über zwei Wahrzeichen: den weithin sichtbaren Turm der am 13. Februar 1945 ausgebrannten Drei-Königs-Kirche zwischen Friedrich-Engeis-Straße und Straße der Befreiung sowie den ebenso nicht zu übersehenden spitzen Turm der von Bomben verschonten Martin-Luther-Kirche zwischen Louisen- und Bautzner Straße. Vom Hause Talstraße 9, das im vorigen Jahrhundert gebaut wurde, sind es keine fünf Minuten bis zur Martin-Luther-Kirche.

Die Talstraße in heutiger Zeit.

Die Talstraße, zwischen Louisen- und Schönfelder Straße, ist kurz und hat nur wenige Häuser. Von dort bis zum früheren Exerzier- und Paradeplatz sind es nur wenige hundert Schritte. Hier auf dem Alaunplatz wurden am 17. Dezember 1946 - nach der vermißten Käthe Stiehler und ihrem siebenjährigen Sohn wird noch nicht gesucht - »im Schutt der ehemaligen Exerzierhalle zwei an den Knien losgetrennte und in Zeitungspapier gewickelte weibliche Beine gefunden«.

Die Dresdner Mordkommission der eben erst geschaffenen Volkspolizei steht vor einer schweren, fast unlösbar erscheinenden Aufgabe. Wer ist die Ermordete, der die Beine abgetrennt wurden? Wer ist der oder wer sind die Mörder? Der Weg zu dem Mörder muß über die Feststellung von Name und Wohnung der ermordeten Frau gehen. Aber es gibt kaum Spuren. Da ist nur ein Sack, halb vermodert, und ein Packen Zeitungspapier, in das die Leichenteile gewickelt sind; auf dem Zeitungspapier ein winziger grüner Tintenklecks. Aber dieser unscheinbare winzige Farbtupfen wird, so klein er ist, zum Ausgangspunkt der Fahndung nach dem unbekannten Mörder. Wo findet sich die grüne Tinte oder Chemikalie, der einzige schwache Hinweis, der die Spur zum Mörder weisen könnte? Eine langwierige Suche setzt ein. Nach Tagen angestrengter Recherchen stellt sich heraus, daß mit der gesuchten grünen Substanz auch im Dresdner Glühlampenwerk gearbeitet wird, in dem die seit dem 11. Dezember 1946 verschwundene Käthe Stiehler beschäftigt war. Der Umgang der Vermißten wird nun in die polizeilichen Ermittlungen einbezogen.

In der Wohnung der Freundin der Vermißten, in der Talstraße 9, findet sich solche grüne Tinte. Damit ist zunächst eine der vielen Spuren gefunden, die zum Mörder der Unbekannten führen könnten, der Mord aber ist noch nicht aufgeklärt. »Dieser Fund war aber«, wie es in einem Bericht der Mordkommission kurz und knapp heißt, »der Ausgangspunkt komplizierter Nachforschungen, deren Resultat ergab, daß Frau Stiehler und ihr Sohn Heinz von ihrer Arbeitskollegin Frieda Lehmann ermordet worden sind. Die Mörderin hat nach langem hartnäckigem Leugnen unter dem Druck der Beweisstücke ein volles Geständnis abgelegt.« Beweisstücke waren weitere Leichenteile, die sich in der näheren Umgebung der Talstraße 9 fanden.

Hier lag, wie sich herausstellte, »ein Verbrechen vor, das die moralische Entartung und Verkommenheit eines Menschen zeigt, wie sie kaum vorstellbar sind«, wie es in einem Pressebericht heißt. Diese Feststellung wurde bestätigt, als der Prozeß gegen Frieda Lehmann begann und die Angeklagte die Tat schilderte. Die Lehmann besuchte nach ihrer eigenen Darstellung ihre Freundin Stiehler mehrmals in deren Wohnung. Sie sah dort einen geordneten Haushalt, gute Leib- und Bettwäsche sowie einige Kleider und Mäntel aus solidem Stoff; nach mehr als fünf Jahren Krieg und fast zwei Jahren Nachkriegszeit waren das Kostbarkeiten, die in der Lehmann Habgier weckten und damit das Verlangen, die Sachen in ihren Besitz zu bringen und sie auf dem schwarzen Markt oder auf dem Lande bei den Bauern gegen Butter, Speck, Fleisch und Mehl einzutauschen.

Dresden im Jahre 1946

Nun waren die Lebensmittelrationen Ende 1946 zwar knapp, aber nicht so knapp, daß das Karl-Marx-Wort zuträfe, wonach »die Gesellschaft in einen Zustand gerät, in dem es dem einzelnen nur möglich ist, sein Leben durch Tausch oder Verbrechen zu fristen«. Das Wenige wurde gerecht verteilt. Aber die Lehmann wollte mehr. Bei ihrem letzten Besuch in der Wohnung Käthe Stiehlers faßte sie den Plan, sich die Sachen ihrer Freundin zu verschaffen, koste es, was es wolle, und dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen zu gehen. Sie erklärte der Freundin, sie habe für deren Sohn Heinz ein schönes Weihnachtsgeschenk beschafft. Das solle die Freundin am zeitigen Abend des 11. Dezember bei ihr auf der Talstraße 9 abholen. Dabei rechnete sie skrupellos damit, Frau Stiehler werde ihren Jungen mitbringen, was dann auch geschah.

Um das geplante Verbrechen und das Verschwinden der Mutter möglichst lange zu verschleiern, beschloß sie, auch den siebenjährigen Heinz umzubringen. Die Lehmann hatte fünf Jahre bei Fleischermeister Hirschfeld in Leubnitz-Neuostra als Hausmädchen gearbeitet und den dort tätigen Gesellen einiges vom Fleischerhandwerk »abgeguckt«, wie sie vor Gericht berichtete. Dort entwendete sie auch am Tage vor der Mordtat ein langes scharfes Fleischermesser.

Zur vereinbarten Stunde klingelte die ahnungslose Frau Stiehler an der Wohnungstür der Lehmann und trat mit ihrem Sohn in die Wohnung, die sie lebend nicht mehr verlassen sollte. Mit leiser Stimme schilderte die Angeklagte den Hergang der Tat. Sie habe der Frau Stiehler »in der Küche einen Stuhl angeboten, am Gasherd, nach einer Weile den Kopf der Arbeitskollegin von hinten umfaßt und zurückgebogen und ihr mit dem gestohlenen Fleischermesser den Hals von der Kehle bis auf die Halswirbel durchgeschnitten. Frau Stiehler sei noch, stark blutend, aufgesprungen, aber gleich darauf zusammengebrochen. Einen Laut habe sie nicht mehr von sich gegeben.« Und das siebenjährige Kind der Ermordeten? Es wurde von der Mörderin aus der Stube in die Küche gerufen und kaltblütig ermordet. Die Mörderin zerstückelte die Leichen und brachte sie unauffällig aus der Wohnung. Als sie glaubte, alle Spuren ihres grausigen Verbrechens verwischt zu haben, plünderte sie die Wohnung der ermordeten Freundin aus, ohne daß sie von den Wohnungsnachbarn bemerkt wurde. Die geraubten Wäschestücke, Kleider, Mäntel, Eßbestecke und andere in den ersten Nachkriegsjahren in dem zerbombten Dresden besonders wertvollen Gegenstände stellte sie bei Bekannten unter.

Auf die vom Staatsanwalt geäußerten Zweifel, daß sie die Tat nicht allein ausgeführt haben könne, schwieg sie bis zuletzt, erklärte aber, ihre Tat zu bereuen. Sie wurde auf Antrag des Staatsanwalts wegen Mordes in zwei Fällen zum Tode verurteilt.

Quellen: - Quellen: - Dresdner Pitaval (Willi Forner) 2. Auflage 1979 – S. 183

7. Der Fall - Ludwig Bellwinkel

War der Oberbaurat ein Blaubart?

Meine Frau hat sich erschossen" — Der Bellwinkel-Prozess in Krefeld Stuck., Krefeld

Der Saal 143 des Krefelder Landgerichts ist kreisrund, eine Mischung aus römischem Pantheon und Fürstentheater um die Jahrhundertwende. Hinten — eine Etage höher — ist eine mit Plüsch ausgeschlagene Loge. Hier sitzen dicht gedrängt tuschelnde und kichernde Frauen.

Vorne sitzt das Schwurgericht, rechts der Staatsanwalt. Auf seiner Seite sitzen auch zehn Sachverständige, darunter fünf Experten für Schuss und Waffenfragen und vier Psychiater. Ihnen gegenüber vor der Anklagebank steht ein alter Mann mit hängenden Schultern, faltigen Wangen und einer Halbglatze. Er soll 1944 seine erste und 1958 seine zweite Frau erschossen haben und überhaupt ein gewaltiger Frauenheld gewesen sein. Aber die Frauen — auch manche Männer — sind enttäuscht: Einen Blaubart haben sie sich anders vorgestellt. Irgendwo wird das Wort „Würstchen" gezischelt. Der alte Mann ist der Oberbaurat Ludwig Bellwinkel, 61 Jahre alt, aus Kempen am Niederrhein. Er trägt dem Gericht seinen Lebenslauf vor. Er tut es mit der Akkuratesse eines ordentlichen Beamten, und man hat den Eindruck, daß er sich um eine neue Stelle bewirbt.

Fast zwei Stunden lang geht das so trocken zu. Aber dann kommt Leben in das Pantheon: Das Gericht ist vom Thema Beruf zum Thema Frauen übergeschwenkt. Aber der Blaubart bleibt seinem Rufe viel schuldig. Es bleibt bei den „intimen Beziehungen" und „wie oft...". Denen unter dem Plüsch scheint es zu genügen...

Über all das wäre in der Öffentlichkeit nie gesprochen worden, wenn Ludwig Bellwinkel darüber nicht auch am 25. September 1958 nach dem Abendbrot mit seiner Frau Ruth gesprochen hätte. Ruth Bellwinkel, des Oberbaurats zweite Frau, war hinter die Eskapaden ihres Ludwigs gekommen. Der Abend begann mit einem handfesten Ehekrach und endete mit dem Tod der Frau Ruth. „Selbstmord", sagt der Mann.

War der Oberbaurat ein Blaubart?

„Wir hatten manchmal Auseinandersetzungen in der letzten Zeit", beginnt Ludwig Bellwinkel die Schilderung des Abends und läßt sich endlos über diese Auseinandersetzungen jener August und Septemberwochen aus, daß ihn der Vorsitzende unterbricht: „Das alles kann sich das Gericht sogar sehr gut vorstellen." „Freundschaft" hatte der Oberbaurat „zwecks Freizeitgestaltung" in den entsprechenden Rubriken der Tageszeitungen gesucht und seit 1954 immerhin viermal gefunden. Seine Frau nahm ihm diese Art der Freizeitgestaltung übel. Aber Bellwinkel sieht das alles anders: „Meine Frau hatte in den letzten Jahren immer so furchtbare Kopfschmerzen, ganz wahnsinnige Kopfschmerzen ..." Es kommt ein Vortrag über Kopfschmerzen, über die behandelnden Ärzte, die Namen der verschriebenen Medikamente, ob rezeptpflichtig oder nicht... Der Vorsitzende unterbricht nach 15 Minuten. Aber Bellwinkel hält das für sehr wichtig: „Immer, wenn meine Frau Kopfschmerzen hatte, gab es diese furchtbaren Auseinandersetzungen ..."

Wie an jenem Abend. Bellwinkel „arbeitete in seinem Zimmer Dienstakten auf". Zwischendurch ging er mehrmals ins Zimmer der Frau, und dann stritten sie sich. Bellwinkel: „Immer, wenn mir ein guter Gedanke kam, ging ich hinüber. Aber meine Frau war gar nicht zugänglich ..." Das letzte Mal geht er gegen 22 Uhr 30. Dann schläft Bellwinkel.

Und seit diesem Augenblick, so bemängelt der Vorsitzende, funktioniert das Gedächtnis des Ludwig Bellwinkel nicht mehr so recht. Der Angeklagte: „Sie müssen doch verstehen, wenn man so was Furchtbares erlebt, geht hinterher alles durcheinander ..."

Ein Bums war es, nach Bellwinkels Darstellung, der ihn wach werden ließ. „So, als ob eine Tür zugeschlagen werde ..." Er steht auf und geht in das Zimmer seiner Frau. „Da fühlte ich, daß irgend etwas passiert war. Es roch auch so komisch." Er macht das Licht an. „Meine Frau lag im Bett, ich sah sofort das kleine Loch am Kopf. Ich hob ihren Kopf hoch, sie wollte noch etwas sagen . .." Bellwinkel will den Puls fühlen. Da fällt — nach seiner Darstellung — seine Walther 6,35 auf den Bettvorleger. „Dadurch wurde der Junge in seinem Bettchen so unruhig..." — „Durch den Schuss ist er nicht unruhig geworden?" fragt der Vorsitzende. Bellwinkel schweigt.

Medizinalrat Dr. Roberg, den er nun in Pyjama und Mantel eilends herbeiholt, schreibt gegen 2 Uhr die Todesbescheinigung aus. Er setzt hinzu: „Ob Selbstmord vorliegt, muß die Polizei klären ..."

Am frühen Morgen des 26. September muß Oberbaurat Bellwinkel auf dem Revier erscheinen. Der Kempener Kripo-Chef, Oberkommissar Best, will noch mal genau wissen, was in der vergangenen Nacht passiert ist. Das alles wird zu Protokoll genommen, und Ludwig Bellwinkel kann nach Haus gehen. Am 15. Oktober 1958 feiert er seinen 60. Geburtstag, am 21. Oktober 1958 wird er verhaftet.

Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft — wegen Mordverdachts. Der Oberbaurat ist angeklagt, „seine erste Ehefrau Alma, geborene Dohm, am30. Dezember 1944 in Berlin erschossen zu haben und seine zweite Ehefrau Ruth, geborene Knaffel, am 26. September 1958 in Kempen erschossen zu haben..." Anlass für diese schwerwiegende Anklage sind die umfangreichen Recherchen der Kriminalpolizei und die Arbeit der Sachverständigen. Diesen fiel es zunächst auf, daß auf der Walther-Pistole keine Fingerabdrücke zu finden waren. Es fiel ihnen gleichfalls auf, daß der Schuss auf Frau Bellwinkel aus einer Entfernung von „einem knappen halben Meter" abgegeben worden war — nicht gerade die übliche Entfernung für einen Selbstmörder.

Den Kriminalisten wiederum fiel auf, daß die erste Frau Bellwinkel — gestorben am 30. Dezember 1944 — gleichfalls ihr Leben durch Selbstmord beendet haben sollte. Bei der Vernehmung gestand Bellwinkel: „Ich traf meine Frau im Sterben. Es war so furchtbar, da gab ich ihr den Gnadenschuss..." Vorher hatte er allerdings über den Tod seiner ersten Frau gesagt: „Meine Frau starb an einem Herzschlag."

Mit dem Gutachten über die Entfernung beim letzten Schuss — auf seine zweite Frau — in die Enge getrieben, widerrief der Oberbaurat ebenfalls seine erste Aussage: „Ich sah, wie meine Frau meine Pistole unter dem Kopfkissen hatte. Ich wollte sie ihr abnehmen. Dabei ging ein Schuss los ..." Später gestand er sogar: „Ich habe sie bei einem Streit in der Erregung erschossen ..."

Am Ende gestand Bellwinkel;

- 1944 seine erste Frau erschossen zu haben,

- 1958 seine zweite Frau erschossen zu haben,

- die Tänzerin Hansi Sterner 1928 nach einem Abtreibungsversuch vergiftet zu haben.

Das aber konnte nicht stimmen: Die Kriminalpolizei stellte fest, daß jene Hansi Sterner erst 1942 eines natürlichen Todes gestorben sei. Niemand hatte sie je vergiftet.

Bellwinkel: „Ich sage erst wieder in der Hauptverhandlung etwas..."

Nun spricht er wieder. Und nun will er dieses frühere Geständnis nicht mehr wahrhaben. „Das ist alles Unsinn, das ist mir eingeredet worden." „Das war so ...", erklärt er mit fahrigen Handbewegungen. „Ich war völlig fertig, mir war alles einerlei." Es folgen lange Erörterungen, umständlich und theatralisch vorgebracht. „Das muß man mitgemacht haben, Herr Vorsitzender, dieses Martyrium," Der Vorsitzende bricht ab.

Auf dem Gang in der Pause spricht man: „Ja, man soll nicht meinen, daß, dieser Mann einen Mord begangen hat..." Man hatte einen Blaubart erwartet und erlebte einen konfusen, schwafelnden Kleinbürger. Aber dem Gericht liegt ein Gutachten der Psychiater von der Heilanstalt Süchceln vor. Darin heißt es: „Er ist ein Mann von »großer Haltlosigkeit, Willensschwäche und sexueller Hypertrophie..."

Das Schwurgericht in Krefeld verurteilt den 61jährigen Ludwig Bellwinkel am 13.2.1960 wegen zweifachen Mordes an seinen beiden Ehefrauen in den Jahren 1944 und 1958 zu einer lebenslangen Haftstrafe. Nach Ansicht des Gerichts ist erwiesen, dass er beide Frauen erschossen hat, um eigene Seitensprünge zu verbergen.

Quellen: - Zeit – Online 24.7.2008

8. Der Fall – Günther Fritz Erwin Podola

Günther Fritz Erwin Podola war ein, am 8. Februar 1929 in Berlin-Tempelhof geborener Deutscher, der am 13. Juli 1959 den Scotland Yard Detektiv-Sergeanten Raymond Purdy ermordete.

Günter Podola war der letzte Mensch, der in England wegen Mordes an einem Polizisten hingerichtet wurde. Ein solches Verbrechen war ein Kapitalverbrechen nach dem Homicide Act von 1957. In der Zeit zwischen 1900 und 1975 wurden 33 Männer der Londoner Metropolitan Police im Dienst ermordet.

Günter Fritz Erwin Podola wurde am 8. Februar 1929 im Berliner Stadtteil Tempelhof geboren. Seine Mutter Elisabeth starb am 12. Februar 1955 im Alter von 62 Jahren in Berlin. Sein Vater, von Beruf Friseur, fiel im Zweiten Weltkrieg im Kampf mit der deutschen Armee an der russischen Front. Podola wuchs im Berliner Arbeiterviertel rund um den Alexanderplatz auf. Obwohl er zu jung war, um im Krieg zu kämpfen, galt Podola als fanatisches Mitglied der Hitlerjugend.

Podolas Leben in Kanada.

Am 17. Juni 1952 beantragte Podola beim Alliierten Reisebüro in Westberlin eine Reise nach Kanada. Nachdem Podola am 4. Juli 1952 sein kanadisches Einwanderungsvisum erhalten hatte, kam er am 14. August 1952 in Halifax, Kanada, an.

- August bis Oktober 1952 – Podola arbeitete als Hilfsarbeiter beim Mount Gabriel Club in Quebec.

- Oktober 1952 bis Mai 1953 – Landarbeiter für Mr. McArthur Kelly, Huntingdon, Quebec.

- Mai bis Juli 1953 – Automechaniker bei den Herren Budd & Dyer, Montreal.

- Juli bis Oktober 1953 – Versandarbeiter bei St. Lawrence Warehouse, Montreal.

- Oktober 1953 bis Mai 1954 – Schweißer bei Canadair, Montreal.

- Mai bis Oktober 1954 – Lieferbote bei Messrs. Photographs Ltd, Montreal.

- Oktober 1954 bis März 1956 – Verlader bei den Herren Segals Regd, Montreal.

- März bis Juni 1956 – Verlader bei den Herren Molly Clare Lingerie, Montreal.

- Juni bis Oktober 1956 – Verlader bei den Herren, Popular Gowns, Montreal.

Podola wurde zu 10 Tagen Haft verdonnert, wegen Einbruchsdiebstahls in Montreal am 1. März 1957. Kurz darauf folgte am 26. März 1957 in Montreal eine Verurteilung wegen Diebstahls und Einbruchdiebstahls in elf Fällen. Bei dieser Gelegenheit wurde Podola eine zweijährige Haftstrafe auferlegt. Am 25. Juli 1958 wurde Podola aus der Haft entlassen und zurück nach Westdeutschland deportiert.

Podola kommt in England an.

Am 4. August 1958 kommt Podola zurück nach Westdeutschland. Er lebt in Gerlingen und Stuggart und arbeitet nun als Hilfsarbeiter.

Am 21. Mai 1959 fliegt Podola von Düsseldorf zum Flughafen London. Er verbringt seine Zeit arbeitslos und übernachtet in verschiedenen Hotels im Londoner Stadtteil Kensington.

Detective Sergeant Raymond William Purdy

Podola hatte in London versucht, die amerikanische Fernsehansagerin Verne Schiffmann zu erpressen und hatte sich zu diesem Zweck als amerikanischer Privatdetektiv ausgegeben. Er rief mehrmals von Telephonzellen aus bei ihr an, nachdem er sich bei einem Einbruch in ihrer Wohnung davon überzeugt hatte, daß sie sehr begütert war.

Mrs. Schiffman ging anscheinend auf das angebotene Geschäft ein (Podola versprach ihr, für einige tausend Pfund wolle er ihr kompromittierende Photos und Tonbandaufnahmen aushändigen!), während sie jedoch Scotland Yard verständigte. Das Telephon wurde überwacht. Als Podola wieder anrief, hielt sie ihn am Telephon so lange hin, bis zwei Detektivsergeanten von Scotland Yard bei der Zelle waren, in der Podola telephonierte. Am 13. Juli 1959 befand sich Podola in einer Telefonzelle neben der U-Bahn-Station South Kensington und versuchte, Frau Schiffman zu erpressen. Die Detective Sergeants Purdy und Sandford eilten zur ermittelten Telefonzelle und verhafteten Podola. Als sie zum Polizeiauto gingen, entkam Podola und rannte in den Flur eines Wohnblocks am Onslow Square in Kensington, wo er erneut gefangen genommen wurde. Detective Sergeant Sandford holte das Polizeiauto und ließ Detective Sergeant Purdy zurück, der Podola im Flur der Wohnungen bewachte. Während Detective Sergeant Purdy abgelenkt war, zog Podola eine automatische Pistole und schoss Purdy ins Herz. Detective Sergeant Purdy, 43 Jahre alt, starb fast sofort und Podola entkam.

Am 16. Juli 1959 wurde die Polizei nach mehreren Ermittlungen in der Gegend von Kensington zu einem Hotel in Queen's Gate, South Kensington, geführt. Die Polizei stürmte in Podolas Zimmer, wo es zu einem Handgemenge kam, bei dem Podola umgeworfen wurde. Nach seiner Festnahme wurde Podola zur Polizeistation Chelsea gebracht. Auf der Polizeiwache schien Podola geschockt zu sein und in Ohnmacht zu fallen. Anschließend wurde er unter Bewachung in das St. Stephen's Hospital, Fulham Road, gebracht. Die automatische Pistole, mit der Purdy getötet wurde, wurde auf dem Dachboden des Hotels gefunden.

Der Prozess gegen Podola beginnt.

Am 18. Juli 1959 fand am Central Criminal Court in London die Anklage gegen Podola wegen des Mordes an Detective Sergeant Purdy vor Herrn Richter Edmund Davies statt, wobei die Anklage von Herrn Maxwell Turner geleitet und Podola von Herrn Frederick Lawton vertreten wurde.

Die Verteidigung versuchte zu beweisen, dass der Angeklagte nicht in der Lage sei, zu plädieren, da er durch die Auseinandersetzung während seiner Festnahme die Erinnerung an Ereignisse vor dem 13. verloren habe. Wenn die Jury zu dem Schluss kommen würde, dass Podolas Gedächtnisverlust echt war, würde der Richter darüber entscheiden, ob der Gedächtnisverlust eine Plädoyerunfähigkeit darstellte. Nach dreieinhalb Stunden entschied die Jury, dass der Gedächtnisverlust nur vorgetäuscht war.

Am nächsten Tag, dem 19. Juli 1959, begann Podolas Prozess vor demselben Richter, aber einer neuen Jury. Podolas Anwalt gab an, dass er von seinem Mandanten keinerlei Anweisungen erhalten konnte. Daher beschränkte er sich darauf, die Beweise der Staatsanwaltschaft zu prüfen. Er vermutete, dass die automatische Pistole versehentlich losgegangen sei, als Podola dem Sergeanten Purdy die Waffe freiwillig übergeben wollte. Herr Nickolls vom Metropolitan Police Forensic Laboratory legte Beweise vor, die diese Theorie eindeutig widerlegten.

In seiner Aussage vor der Anklagebank erklärte Podola, er könne sich nicht verteidigen, da er sich weder an das mutmaßliche Verbrechen selbst noch an die Umstände erinnern könne, die dazu geführt hätten. Nach einer Beratung von nur 35 Minuten befand die Jury Podola des Mordes für schuldig, und Richter Edmund Davies verurteilte Podola zum Tode.

Berufung und Vollstreckung.

Obwohl Podola keine Berufung gegen seine Verurteilung einlegte, verwies der Innenminister den Fall gemäß Abschnitt 19(a) des Criminal Appeal Act 1907 an das Berufungsgericht für Strafsachen zur Prüfung der Frage, ob die Beweislast für die Unfähigkeit (oder Eignung) zum Plädoyer vorliege. Das obliegt der Anklage oder der Verteidigung.

Am 15. Oktober 1959 wies das Berufungsgericht für Strafsachen die Berufung ab und behielt sich das Urteil für einen späteren Zeitpunkt vor. Podolas Antrag auf einen Gnadenakt des Generalstaatsanwalts wurde abgelehnt.

Der Innenminister richtete daraufhin einen medizinischen Ausschuss ein, der aus Dr. Snell, Dr. Mather und Dr. Pearce bestand, um Podolas Geisteszustand zu untersuchen. Sie berichteten einhellig, dass Podolas Amnesie nur vorgetäuscht worden sei, und sie hätten keine medizinische Empfehlung abgegeben.

Podola behauptete dann, sein Gedächtnis habe sich erholt und er habe zum Zeitpunkt des Mordes einen Einbruch begangen. Er behauptete auch, dass er ein „Double“ namens Bob Levine hatte. Dies wurde von der Polizei untersucht, sie konnte jedoch weder hier noch in Kanada einen solchen Doppelgänger finden.

Am 20. Oktober 1959 verkündet das Berufungsgericht sein Urteil im Fall Podola. Darin heißt es im Grunde, dass Podolas Prozess fair und gerecht war.

Am 2. November 1959 beschloss der Innenminister dann, dass das Gesetz in Kraft treten sollte.

Am 5. November 1959 wurde Podola im Wandsworth-Gefängnis gehängt. Später am selben Tag, nach der Inquestur, wurde Podola auf dem Gefängnisfriedhof beigesetzt (Grab 59).

Quellen: - Stephen-Stratford.co.uk und erichs-kriminalarchiv.com

9. Der Fall - Hugo Hedin

In der Falschmünzerei ist das erste Gebot unbedingte Verschwiegenheit, die sicherzustellen jeder bestrebt sein muß. Der Graveur oder der Photograph versteckt sich, um seine Klischees zu machen. Der Drucker sucht sich einen Boden oder einen Keller oder auch ein abgelegenes Gebäude, um dort seine Banknoten herzustellen. Sobald er eine gewisse Menge davon fertig hat, wählen die Bandenführer einen sicheren Komplicen aus und beauftragen ihn, die Noten in den eigenen Kreisen unterzubringen. Dieser Vertrauensmann sondiert sorgfältig das Terrain und bietet seine Ware nur Leuten an, die er kennt. Er versucht, möglichst viel auf einmal abzusetzen und tritt somit gewissermaßen als Grossist auf, während die meisten seiner Kunden als Einzelhändler tätig werden, indem sie die Banknoten an Leute weiterverkaufen, die sie ihrerseits dann in den Verkehr bringen. Diese Letzten bezahlen die Banknoten am teuersten und tragen das größte Risiko. Manchmal bietet sich bei diesen Geschäften dem Polizeibeamten die Gelegenheit, Personen festzunehmen, die ihm Auskünfte liefern können, auf Grund derer er die Organisation aufrollen kann.

Das vorgeschilderte Verfahren ist das am häufigsten geübte, aber es gibt Ausnahmen: den „Einzelgänger". Das ist der Verbrecher, der alles selbst macht, der gleichzeitig sein eigener Geldgeber, Graveur, Drucker und Weiterverkäufer en gros und en détail, kurz alles in einer Person ist. Er ist schwer zu fassen, denn er führt ein Einsiedlerdasein, aber sein Modus Operandi kennzeichnet ihn als Alleinarbeiter, und der ganze Fall findet schnell seine Aufklärung, sobald er einmal fest-genommen ist.

Ein solcher Einzelgänger war Hugo Hedin.

Hugo Hedin hielt sich unauffällig und das war ein Trumpf in seinem Spiel. Groß, mit abfallenden Schultern, hatte er ein trübsinniges, leichenhaftes Gesicht, trug unauffällige Kleidung und hatte keine Freunde. Er war 1909 von Schweden nach den Vereinigten Staaten gekommen und hatte nacheinander als Zimmermann, Tellerwäscher, Kellner, Maurer, Tapezierer und Photograph gearbeitet. Als Tuberkulosekranker hatte er ein Jahr in einem Sanatorium verbracht. Im Jahr 1922 besuchte er oft eine öffentliche Bibliothek in Saint Louis, Missouri, und begann Bücher über Photographie zu lesen, ein Gebiet, das ihn schon immer interessiert hatte. In einigen wurde die Photogravüre, sowie die Herstellung echten Geldes behandelt. Das brachte ihn auf den Gedanken, eine eigene Geldherstellung auf die Beine zu bringen.

Er war ein gewissenhafter Mensch. Etwa zwei Jahre studierte er eifrig und lernte dabei alles, was man auf dem Gebiet der Photogravüre lernen kann. Er machte Versuche mit Negativen und Klischees, bis er sich imstande glaubte, eine Fälschung herzustellen, die gut genug war, um den Durchschnittsmenschen zu täuschen — hierin täuschte er sich nicht. Er stellte sein eigenes Papier her, mischte selbst seine Tinten. Da er aber arm war und die Mittel nicht besaß, um sich kostspieliges Gerät zu beschaffen, bediente er sich als Druckpresse einer alten Wringmaschine. Die Ergebnisse waren erstaunlich gut. Die gefälschten Banknoten konnten sehr viele Menschen täuschen. Das war das einzige Ziel gewesen, das Hugo sich ursprünglich gesetzt hatte.

Er stellte niemals mehr als 5000 Dollar auf einmal her und eine derartige Summe reichte ihm für Monate. Er war nicht ehrgeizig. Er nahm seine Mahlzeiten in billigen Gaststätten ein, wohnte in bescheiden möblierten Zimmern. Mit dem Erlös seiner Fälschungen leistete er sich eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten und aus Sparsamkeitsgründen bediente er sich immer des Busses oder der Bahn. Er führte sein Material in einem Koffer mit, und wenn er Geld nötig hatte, baute er seine Apparate in seinem Zimmer auf und stellte sich die notwendige Summe her.

Er wurde im Juli 1927 in Detroit, Michigan, wegen versuchter Ausgabe eines falschen 5-Dollar-Scheines festgenommen. Sein Material wurde sichergestellt und die Beamten vom Secret Service stellten fest, daß er der Hersteller von sechs Serien damals im Umlauf befindlicher falscher 5-Dollar-Noten war. Er wurde zu einer fünf-jährigen Freiheitsstrafe in einer Bundesstrafanstalt verurteilt. Als er im Jahre 1930 bedingt entlassen wurde, fand er zuerst Arbeit als Tellerwäscher, dann in einem Photostudio, schließlich in einem Krankenhaus.

Im Jahre 1938 stellte man das Auftauchen mehrerer neuer Fälschungen von 5-Dollar-Noten im Süden der Vereinigten Staaten fest. Bei der Untersuchung und Auswertung dieser Noten durch den Secret Service zeigte es sich, daß sie in ihrer Herstellung gewisse Ähnlichkeiten mit denen aus dem Jahr 1927 aufwiesen, die Hedin hergestellt hatte. Die von den Geschädigten gegebenen Beschreibungen bewiesen, daß die Falschnoten von einem Mann in Umlauf gesetzt worden waren, auf den die Personenbeschreibung des Hedin zutraf. Man leitete also die Fahndung nach ihm ein.

Unter verschiedenen bekannten Adressen wurden Ermittlungen angestellt, so bei seinen früheren Arbeitgebern und bei seiner Familie, aber alle diese Spuren endeten in Sackgassen. Es war unmöglich, ihn auf diese Weise wiederzufinden. Hedin hatte mit seiner Vergangenheit gebrochen. Man mußte deshalb an Hand, aller von den Kaufleuten, seinen Opfern, gelieferten Informationen vorgehen und ihn in den Städten suchen, in denen er auftrat.

Verschiedene Spuren wurden bis New Orleans, Saint-Louis, New York, Detroit, Kansas City, Dallas und Chicago verfolgt — alles war vergebens.

1946 fuhr Hedin fort, seine Fälschungen in den obengenannten und in noch anderen Städten abzusetzen, ohne dass es der Polizei gelang, ihn zu fassen. Schlau und geisterhaft zahlte Hedin niemals seine Banknoten an der Kasse großer Geschäfte ein. Er wählte kleine Läden aus, in denen aller Wahrscheinlichkeit nach niemand beschäftigt war, der Erfahrung in der Handhabung von Geld hatte. Niemals kaufte er etwas, was sich nicht in Reichweite der Person befand, die ihn bediente, so dass seine Einkäufe sich kaum in die Länge zogen.

1950 liefen die Ermittlungen immer noch. Plötzlich hörte ein Beamter des Secret Service in Chicago davon, daß ein gewisser Paul Hanson ein Grundstück bei Grayslake, in Illinois, gekauft hatte. Er wußte, daß Hedin schon unter diesem Namen aufgetreten war. Nach einer diskreten Ermittlung, an der mehrere Beamte des Secret Service beteiligt waren, wurde festgestellt, daß Paul Hanson mit Hugo Hedin identisch war— aber anstatt ihn unverzüglich zu verhaften, entschloß man sich, ihn zu überwachen. Die Beamten entdeckten, daß er ein kleines Photogeschäft in Chicago führte. Ganz zuerst rechtfertigte sein Treiben nicht den Verdacht, aber die Beamten ließen trotzdem zwei Monate in ihrer Überwachung nicht nach. Eines Tages im März schließlich sahen sie Hanson in einen Laden treten und dort Chemikalien und andere Dinge kaufen, die von einem Geldfälscher gebraucht werden können. Er nahm sie unter den wachsamen Augen der Männer vom Secret Service mit in sein Studio.

Etwas später verließ er sein Studio und begab sich zu einer Gepäckaufbewahrung, wo er sich eine schwere Kiste aushändigen ließ, die er dort abgestellt hatte und die er nun in einer Taxe nach Hause brachte. Am 21. März — und so machten sie es schon seit mehreren Wochen — untersuchten die Ermittlungsbeamten alle Abfälle aus dem Studio von Hedin. Sie fanden darunter eine gefaltete Nummer einer Chicagoer Zeitung vom l7.März. Auf Seite36 war ein ganz schwacher Abdruck zu erkennen, der einen Teil einer 5-Dollar-Note darstellen konnte. Im Kehricht fand sich auch ein Stück zerrissenen Löschpapiers. Auf dem wieder zusammengefügten Löschpapier, einem Stück von etwa 10 X 20 cm, konnte man ein mit grüner Tinte gezeichnetes Muster und die Reproduktion eines winzigen Teiles des Randes einer 5-Dollar-Note erkennen.

Auf Grund dieser Beweisstücke erhielten die Beamten einen Haussuchungsbefehl für Hedins Photogeschäft. Am Nachmittag des 21. März, um 16.45 Uhr, drangen sie mit dem Befehl in den kleinen Laden ein. Sie wurden von einem bleichen Hedin empfangen, der krank aussah, aber weder Überraschung noch Erregung zeigte. Ja, er sah sogar erleichtert aus. "Ich habe Sie erwartet", sagte er, „ich habe Sie seit langem erwartet". Mit der Hand wies er zur einen Seite des Ladens. „Da ist alles", fuhr er fort, „alles, was Sie suchen, ist da".

Und so war es. Die Beamten beschlagnahmten 10 Kupferklischees für die Herstellung von 5-Dollar-Noten und 10-Dollar-Noten, 80 Bogen handgemachtes Papier, eine Wringmaschine, verschiedene Druckereitinten und andere Dinge, die unserem Fälscher gedient hatten. Man legte Hedin die Fälschungen vor, die der Secret Service während der 12jährigen Fahndung nach ihm als die Seinigen erkannt hatte. Er erklärte sich für elf dieser Fälschungen aus insgesamt dreizehn verantwortlich. Er legte ein umfassendes Geständnis ab, verfaßte dieses schriftlich und wies darin sogar auf die Fehler hin, die einzelne Fälschungen an den Stellen aufwiesen, an denen er die Klischees retuschiert hatte.

Am 6. April 1950 bekannte Hedin sich vor dem United States District Court (Bezirksgericht) Chicago, Illinois, schuldig und wurde zu fünfzehn Jahren Gefängnis in einer Bundesstrafanstalt verurteilt.

Die Leichtigkeit, mit der Hedin zwölf Jahre lang seine Fälschungen absetzen konnte, beweist, wie dienlich es wäre, wenn alle Kaufleute ihr Geld kennen würden, um ihnen vorgelegtes Falschgeld erkennen zu können. In den Archiven des Secret Service wird von intelligenten und gescheiten Leuten berichtet, die als Banknoten von 1, 5 oder 10 Dollar kindliche Notenbilder angenommen haben, die manchmal nur mit einem einfachen Bleistift gezeichnet waren. Es haben schon Leute aus Zeitungen ausgeschnittene Banknotenreproduktionen als echt angenommen. Wir hatten einen Fall, in dem einem Bauern im Tausch für Kartoffeln eine moderne humoristische Zeichnung, die mit einer 10-Dollar-Note Ähnlichkeit hatte und auf ein dünnes Blatt Latexgummi gedruckt war, gegeben wurde. Er nahm sie an.

Die Unbekümmertheit, mit der die Leute Geld annehmen, der flüchtige Blick, den sie auf eine ihnen gereichte Banknote werfen, sind wesentliche Hindernisse im Kampf gegen die Falschmünzerei. Die Gesetze, die den Bürger schützen sollen, werden nur dann Erfolg haben, wenn der Bürger tatkräftig mitarbeitet. Unterstützt von einer gewarnten und aufgeklärten Öffentlichkeit, kann die Polizei der Tätigkeit zahlreicher Rechtsbrecher und zwar für immer, ein Ende bereiten. Bei der Mitarbeit einer gewarnten und wachsamen Öffentlichkeit wird es einen zweiten Hugo Hedin nicht mehr geben, der erfolgreich vertrauensvolle Opfer ausbeuten kann.

Quelle: U. E. BAUGHMAN

10. Der Fall - Edward Joseph Leonski

Drei Frauenmorde, die hätten vermieden werden können, wenn . . . Wie notwendig es ist, jeden Angriff von Sexualverbrechern sofort der Polizei zur Kenntnis zu bringen, dafür liefert der dramatische Tatsachenbericht „Die drei Mordtaten des Monats Mai" (Les trois meurtres du mois de mai; S. 10-14) von H. R. Don eil y und G. M. O'Brien ein warnendes Beispiel.

Im Frühling des Kriegsjahres 1942 waren in Melbourne, der Häuptstadt des australischen States Victoria, starke amerikanische Truppenverbände stationiert. Vor dem Einsatz auf den Kriegsschauplätzen wollten die Soldaten noch einmal ausgiebig das Leben genießen, was Ausschreitungen verschiedener Art zur Folge hatte. Der durch Einberufungen zum Militärdienst verringerten Polizei wurden auf diese Weise zusätzliche Aufgaben gestellt. Zu den schwierigsten und zeitraubendsten gehörte ohne Zweifel die Aufklärung der nachfolgend geschilderten Serie sexueller Gewaltverbrechen. Im Morgengrauen des 3. Mai wurde eine 40jährige Frau in einem Hausflur unbekleidet als Leiche aufgefunden, wenige Tage später eine 32jährige Frau auf den Stufen vor einem Wohnaus. Das dritte Opfer desselben Täters - der Modus operandi ließ hinsichtlich der Täteridentität keine Zweifel zu - entdeckte man am Morgen des 19. Mai in einem Garten.

Von Anbeginn konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Untersuchungsbeamten auf die amerikanische Besatzung. Die Zahl der nächtlichen Urlauber, die ihre Unterkünfte mit oder ohne Erlaubnis verlassen hatten, war jedoch so groß, daß alle Nachforschungen aussichtslos erschienen. Erst nach der dritten Mordtat konnte ein Wachtposten berichten, daß ihm am Tor ein Mann aufgefallen sei, dessen Uniform stark verschmutzt war. Schon nach einstündigem Suchen stieß man in einer Baracke auf die gesuchte Uniform. Sie gehörte einem Soldaten namens Edward Joseph Leonski. Durch Bodenspuren konnte er einwandfrei überführt werden, worauf er sich zu den begangenen Verbrechen bekannte. Leonski, Sohn eines trunksüchtigen Russen, wurde trotz dieser erblichen Belastung zum Tod durch Erhängen verurteilt und am 9.11.1942 in Melbourne hingerichtet.

Besonders tragisch an diesen Mordtaten ist, daß sie leicht hätten vermieden werden können, wenn ... ja wenn zwei Frauen, die mit diesem Unmenschen vorher Bekanntschaft gemacht hatten, zur Polizei gegangen wären. Bereits an einem Abend im März 1942 wurde nämlich eine junge Frau in ihrer Wohnung von einem Besucher unerwartet überfallen und gewürgt. Auf ihre Schreie eilte eine Wohnungsnachbarin herbei, worauf der Angreifer seine Kleider zusammenraffte und die Flucht ergriff. Dabei ließ er eine „Visitenkarte" in Gestalt eines militärischen Unterhemds zurück, das mit den Anfangsbuchstaben seines Namens - E. J. L. - versehen war und eine Identifizierung ohne große Mühe ermöglicht hätte. Beide Frauen aber schwiegen - aus falscher Scham.

Es erhebt sich die Frage, ob solche Fälle nicht auf entsprechende Weise in Frauenzeitschriften bekanntgemacht werden sollten - als eindringliche Warnung!

Quelle: Revue Internationale de Police - Criminelle (Paris - Januar 1964)

11. Der Fall - Lucien De Pontino

Gerissener Betrugsversuch im Fußballtoto mit Bahnpostdiebstahl.

Um einen erst nach Bekanntwerden der Spielergebnisse ausgefüllten Totoschein in einem schon früher abgestempelten Briefumschlag an die Totostelle einsenden zu können, ersann Lucien De Pontino (1912 in Warschau geboren) einen Trick, der zeigt, daß die Beförderung von Postsäcken auf der Bahn nur zu leicht eine Lücke aufweisen kann, die von Postdieben ausgenützt wird.

Am 19. 3. 54 bestieg De Pontino in Sheffield einen Zug, der um 13.17 Uhr nach Manchester abfahren sollte. Als der Postwagen für kurze Zeit unbemannt war, betrat er ihn von dem benachbarten Personenwagen aus und holte sich einen bestimmten Postsack. Er hatte sich mit allen in Betracht kommenden Umständen vorher genau vertraut gemacht und wußte daher, daß die an die Totosammelstelle (in diesem Falle die Firma Vernons Pools, Liverpool) gerichteten Briefe in einem kleineren, mit „Qw gekennzeichneten Postsack befördert wurden. Um diesen unbemerkt wegtragen zu können, hatte er einen Koffer in der Größe 65X40X19 cm so umgebaut, daß er sich auf der Scharnierseite aufklappen und über den Postsack stülpen ließ.

Auf diese Weise gelangte De Pontino in den Besitz eines Briefes, der kurz vorher, um 10 Uhr, abgestempelt war. Diesen öffnete er am nächsten Tag, nachdem die Spielergebnisse bekanntgegeben worden waren, und legte nach Entnahme des Inhaltes einen entsprechend ausgefüllten, „gewinnsicheren" Totoschein hinein.

Dann folgte die zweite schwierige Aufgabe; er mußte den Postsack wieder in den Postverkehr einschmuggeln.

In dem Koffer brachte er ihn zur Bahn und legte ihn am Abend des 20. März am Eingang eines Bahnsteiges nieder. Dort fand ihn ein Postbeamter, dem sofort klar wurde daß hier etwas nicht in Ordnung war. Bei der unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführten Sichtung der Einsendungen wurde der Betrug entdeckt.

Drei schwere Fehler hatte der Täter begangen, die ihn trotz hartnäckigen Leugnens zu Fall brachten.

- Er legte dem Totoschein, wie vorgeschrieben, einen Post Einzahlungsschein bei, doch war dieser nachweislich erst nach 11 Uhr von dem Postamt ausgegeben worden.

- Vor Betreten des Bahnsteiges ; am Tattag hatte er eine Rückfahrkarte nach Manchester gelöst. Diese fand man noch nach der Verhaftung bei ihm vor. Auf Grund ihrer Nummer konnte nachgewiesen werden, daß sie am 19. März zwischen 11.21 und 13.17 ausgegeben worden war.

- Den „bemerkenswerten" Koffer hatte er am Bahnhof in der Gepäckaufbewahrung hinterlegt. Den Hinterlegungsschein fand man bei ihm vor und gelangte so in den Besitz eines wichtigen Beweisstückes.

In Wirklichkeit war dieser interessante Fall etwas verwickelter, denn De Pontino hatte nicht einen eigenen Totoschein benutzt, sondern den eines anderen Hausbewohners, wenn auch mit dessen Zustimmung.

Postsackentwendungen der geschilderten Art sind inzwischen durch Einbau gesicherter Verschläge in Bahnpostwagen erschwert worden. -Trotzdem ist dieser Fall wegen der vielen Einzelangaben sehr lehrreich.

Quellen: -The Police Journal (London - November 1967) von Alfred Longmore - (The Remarkable Suitcase; S. 499-507).

12. Der Fall - Chan und Lee

Ein bestialischer Prostituiertenmord

In Seremban, der Hauptstadt des britischen Schutzstaates Negri Sembilan (auf der Malaien Halbinsel), wurde am 3. 6. 1953 ein chinesisches Freudenmädchen namens Wai Chui als vermißt gemeldet.

Rasch hatte man festgestellt, daß die Vermißte am 1. 6. mit einem 23jährigen Chinesen namens Chan in einem Hotel genächtigt hatte und am Nachmittag des folgenden Tages mit ihm weggefahren war.

Chan wurde noch am selben Abend festgenommen. Bei der Vernehmung gab der sonst hartnäckig Leugnende den Namen seines 25jährigen Freundes Lee preis, der die beiden gefahren hatte. Auch er befand sich bald in Haft und gab an, das Mädchen sei nach einem Streit wegen des Dirnenlohnes außerhalb der Stadt ausgestiegen und weggegangen.

Nach vergeblichen Versuchen, die Polizei irrezuführen, brach Lee vor Schreck zusammen, als er eine Weisung des Polizeibeamten an seinen Helfer mißverstand und Schläge befürchtete. Nun führte er die Untersuchungsbeamten zu einem abgelegenen, etwa 20 m tiefen Abgrund, aus dem Verwesungsgeruch empordrang. Im Dunkel der Nacht stieg man bei Lampenschein hinab und fand die gesuchte Leiche, die dort etwa 48 Stunden lang gelegen hatte. Mit einem Strick wurde sie emporgezogen und zur Polizeistelle gebracht. Als Chan zu ihr geführt wurde, brach auch er seelisch zusammen.

Erst bei der Obduktion wurde klar, auf welch bestialische Weise Wai Chui umgebracht worden war. In der Vagina steckte noch die Scheide des Dolches, mit dem Chan sie getötet hatte. In seiner Raserei hatte er nicht bemerkt, daß sie im Unterleib seines Opfers zurückgeblieben war, als er den Dolch herauszog.

Beide Angeklagten wurden zum Tode verurteilt und bereits kurze Zeit später hingerichtet.