1. Der Fall - Karl Haidinger

Am 1. August 1919 wurde das Haus Grieshofgasse 20 in Meidling Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Hier lebte der Buchbindergehilfe Karl Haidinger in der Wohnung seiner Stiefeltern.

Bereits seit einigen Tagen hatte der beschäftigungslose Mann ein Kind aus der Nachbarschaft, die 9-jährige Charlotte Karl, beobachtet und in immer stärkerem Maße ein perverses Verlangen gespürt, das Mädchen zu besitzen und zu töten.

Am Morgen des 1. August sprach er das Kind auf der Straße an und bat es, ihm eine Zeitung zu besorgen und in die Wohnung zu bringen. Das brave Mädchen entsprach diesem Wunsch. Als es jedoch an der Tür abgeben wollte, zerrte Haidinger das Kind in die Wohnung, wo er es knebelte und notzüchtigte. Dann erdrosselte er die kleine Charlotte mit seinem Gürtel und verbarg die Leiche in einem Wäschekoffer. Einige Stunden später entdeckte der von der Arbeit heimkommende Stiefvater die Leiche des ermordeten Kindes und erstattete sofort Anzeige, wobei er gegenüber der Polizei den Verdacht äußerte, dass sein Stiefsohn die schreckliche Tat begangen haben könnte. Haidinger irrte inzwischen planlos in der Stadt umher. Die Polizeiagenten konnten allerdings in Erfahrung bringen, dass sich der Gesuchte fast regelmäßig am Abend in der Nähe der Prostituierten an der Ecke des Gürtels und der Mariahilferstraße herumtreibe.

Tatsächlich gelang es, den Mörder auch an diesem Abend wieder am angegebenen Ort zu finden und zu verhaften, er war sofort und ohne Reue zu einem Geständnis bereit. Eines der furchtbarsten Verbrechen dieses Jahres konnte somit noch am Tage der Tat geklärt werden.

Karl Haidinger wurde im folgenden Verfahren von den Geschworenen in allen Punkten der Anklage für schuldig befunden.

Das Urteil lautete auf achtzehn Jahre schweren Kerker. Es war das erste Mal nach der Aussetzung der Todesstrafe in Österreich, das von vielen Menschen dieser Regierungsbeschluss zutiefst bedauert wurde.

Quellen: - Tatort Wien, der neue Wiener Pitaval, Dokumentation der bedeutendsten Kriminalfälle Wiens des 20. Jahrhunderts (1. Band) – Die Zeit von 1900 – 1924 (von Edelbacher / Seyrl) Ausgabe 2005 – S. 196 - ISBN 3-911697-09-8 + Bildergänzung erichs-kriminalarchiv.com

2. Der Fall - Johann Beck

Am 18. Dezember 1911 wurde das Gastzimmer im „Schwarzen Adler“ in der Schwendergasse 41 in Wien-Fünfhaus der Schauplatz einer dramatischen Bluttat.

Zwei alte Freunde, der Obsthändler Johann Beck und der Markthelfer Karl Hager waren lange bei einem Umtrunk beieinander gesessen. Sie hatten die Absicht, einen Streit beizulegen, der die alte Freundschaft in letzter Zeit getrübt hatte. Es war ein ruhiges Gespräch und alle Tischnachbarn hatten den Eindruck, dass der Friede nun wieder hergestellt sei. Da erhob sich plötzlich Beck, griff in die Tasche, zog einen Browning und erschoss aus allernächster Nähe seinen Freund. Dann verließ er, von keinem der erstarrten Gasthausbesucher daran gehindert, den „Schwarzen Adler“.

Bereits am nächsten Tag traf ein berittener Sicherheitswachmann am Satzberg am Hütteldorf auf einen Mann – den flüchtigen Johann Beck. Beck entzog sich jedoch der irdischen Gerechtigkeit. In einer Zelle des Landgerichtes beging er noch in der Untersuchungshaft Selbstmord.

Quellen: - Tatort Wien, der neue Wiener Pitaval, Dokumentation der bedeutendsten Kriminalfälle Wiens des 20. Jahrhunderts (1. Band) – Die Zeit von 1900 – 1924 (von Edelbacher / Seyrl) Ausgabe 2005 – S. 230 - ISBN 3-911697-09-8 + Bildergänzung erichs-kriminalarchiv.com

3. Der Fall - Rosalia Plössl

Der Spittelberg war schon immer Schauplatz des Wiener Kriminalgeschehens gewesen, so auch an jenem 21. August des Jahres 1915.

Im Haus Kirchberggasse 19 wohnte das Arbeiterehepaar Plössl. Alexander Plössl war ein fleißiger Gerüstarbeiter, der oft auch noch nach Feierabend diverse Arbeiten verrichtete, um einige Kronen mehr zu verdienen. Diese Abwesenheit am Abend führte bei seiner Frau Rosalia immer wieder zu heftigen Eifersuchtsausbrüchen, da sie ihrem Mann Beziehungen zu anderen Frauen unterstellte. Diese völlig unbegründeten Eifersuchtsszenen erschwerten dem braven Mann das Leben und es kam immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen des Paares.

Am 21. August, einem Samstag, legte sich Alexander Plössl zum Mittagsschlaf nieder, als plötzlich seine Frau mit einem Kübel heißer, hochkonzentrierter Lauge vor ihm stand und ihn damit übergoss. Die Lauge drang in Rachen und Nase des Mannes und wenig später erlag Alexander Plössl den schweren Verätzungen. Noch zwei Nächte verbrachte die Täterin an der Seite der Leiche, bis sie den Weg zur Polizei wählte und Selbstanzeige machte.

Das Gericht akzeptierte die Verantwortung der Frau und Rosalie Plössl wurde nur des Totschlages für schuldig befunden und zu drei Jahren schweren Kerker verurteilt. Die Selbststellung und das reuige Verhalten hatte einen wesentlichen Einfluss auf die Milde der Justiz.

Quellen: - Tatort Wien (1. Band – Die Zeit von 1900 – 1924) von Edelbacher/Seyrl – Ausgabe 2004 – S.146 – ISBN 3-911697-09-8 + Bildergänzung erichs-kriminalarchiv.com

4. Der Fall - Nikolaus Baic, Daniel Beslac und Milos Kantar

Am Donnerstag, den 2. April 1908, fand in Bonn eine dreifache Hinrichtung statt. Die kroatischen Bergleute Nikolaus Baic, Daniel Beslac und Milos Kantar wurden wegen Raubmordes enthauptet. Baic hatte mit zwei weiteren Komplizen, Rupcic und Obred Kokotovic, am 19. Juli 1907 die Wirtsleute Raaf und die 86 Jahre alte Witwe Lohmar in Burbusch ermordet. Beslac und Kantar hatten sie dazu angestiftet.

Die Männer hatten schon mehrfach in der Wirtschaft der Raafs Karten gespielt, um eine Gelegenheit für den Raubüberfall auszukundschaften. In der Nacht des 19. juli drangen sie in das einsam gelegene Haus ein, Baic tötete den 60jährigen Wirt und dessen Tante mit Messerstichen, Rupcic ermordete die 54jährige Wirtin. Sie erbeuteten 330 Reichsmark. Das Schwurgericht in Bonn verurteilte alle fünf am 27. Oktober 1907 zum Tode; noch in der gleichen Nacht erhängte sich Rupcic in seiner Zelle. Obred Kokotovic wurde kurz vor der Hinrichtung zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe begnadigt, doch verzichtete Kaiser Wilhelm II. am 16. März auf sein Gnadenrecht für die drei anderen Männer. Am 2. April 1908, um 6 Uhr morgens, wurden Nikolaus Baic, Daniel Beslac und Milos Kantar, im Abstand weniger Minuten, auf dem Gefängnishof in Bonn durch Scharfrichter Gröpler mit der Guillotine enthauptet.

Quellen: - todesstrafen.de

5. Der Fall – Aicher-Sepp und Hofer-Sepp

Der November 1918 war wahrlich keine Zeit zum Feiern. Der 1. Weltkrieg mit seinen Millionen Toten war gerade zu Ende gegangen, der schrecklichste Hungerwinter der jüngeren Geschichte stand erst noch bevor. Aber wer sonst nichts hatte, der hatte das nackte Leben gerettet. Und das war vor allem für die heimkehrenden Soldaten gar nicht wenig.

Im Gasthaus Holler in Steinbruch nächst Pürnstein fand deshalb am 24. November ein Heimkehrerfest statt. Im ersten Zimmer wurde getanzt, im Nebenzimmer unterhielt man sich auch ohne Musik. Zu den Gästen des Festes gehörte auch der 36-jährige Johann Neubauer, Besitzer des Maierhofes in Pürnstein. Neubauer stammte eigentlich aus Leopoldschlag, wo er acht Jahre lang das Zachlergut bewirtschaftet hatte. 1917 hatte er ein Bauerngut in Dietach gekauft und seit dem Frühjahr 1918 gehörte ihm auch der Maierhof in Pürnstein. Den hatte er zwar verpachtet, aber trotzdem sah er so alle zwei Wochen einmal nach dem Rechten.

Josef Neubauer war also ein reicher Mann. Und er zeigte es auch gerne. Aus Angst vor einem Einbruch führte er stets den größten Teil seiner Barschaft mit sich. Häufig wies er den Leuten seine gefüllte Brieftasche vor, in der sich meist zwischen 30.000 und 40.000 Kronen befanden. Vorsichtshalber trug er unter dem Hemd in einem Zwilchsäckchen meist noch einmal ungefähr dieselbe Summe. Neubauer hatte sich gut unterhalten, beim Zahlen seine Tausender hergezeigt und gegen drei Uhr früh den Heimweg angetreten. Eine halbe Stunde später traten auch Katharina und Maria Bruckmüller, Josef Grünzweil und Josef Ott den Heimweg an. Auf halbem Weg zwischen Steinbruch und Pürnstein fanden sie im Straßengraben Johann Neubauer, der in einer Blutlache lag und keine Lebenszeichen mehr von sich gab.

Die Gendarmerie und die bald darauf eintreffende Gerichtskommission aus Neufelden stellten zunächst fest, dass die Leiche ursprünglich auf der Strasse gelegen war. Die Weste des Ermordeten war leer, unter der Leiche fanden sich jedoch seine Briefschaften und ein Reisepass. Das Zwilchsäckchen mit 36.000 Kronen war noch vorhanden. Das Gesicht war vielfach verletzt, die Gurgel durchschnitten.

Bei der Obduktion wurden insgesamt drei Schussverletzungen festgestellt. Ein Schuss war offenbar von hinten aus unmittelbarer Nähe abgefeuert worden, einer hatte die Hand – vermutlich während einer Abwehrbewegung – getroffen, und der dritte war erst abgefeuert worden, als Neubauer schon auf dem Boden lag. Außerdem wies die Leiche 19 Stichwunden auf, zwei abgebrochenen Messerspitzen steckten noch im Kopf.

Den Gästen war aufgefallen, dass die beiden Cousins, die bei Josef Brandl hießen und die man deshalb nur durch ihre Hausnamen auseinander halten konnte, fast gleichzeitig mit Josef Neubauer das Wirtshaus verlassen hatten. Der Aicher-Sepp und der Hofer-Sepp, beide als flotte Tänzer bekannt, hatten sich an diesem Abend auch kaum am Tanz beteiligt. Zudem hatte der Vater des Hofer-Sepp, der Hoferbauer, erst kürzlich mit Josef Neubauer einen Pferdehandel getätigt, bei dem er sich letztlich ziemlich beschissen vorgekommen war.

Sofort durchgeführte Hausdurchsuchungen erhärteten den Verdacht: Beim Hoferbauern fand man einen Revolver samt Stahlmantelmunition, die von den Tatprojektilen nicht zu unterscheiden war. Die beiden Vettern wurden verhaftet, leugneten aber standhaft. Endlich wurde ein Brief des Hofer-Sepp abgefangen, in dem er seine Schwester bat, sie solle knapp 2.000 Kronen, die er hinter einer Nebentür des Hofer-Anwesens versteckt habe, verschwinden lassen, weil der sonst 20 -30 Jahre Kerker bekommen könne oder gar aufgehängt würde. Ein Untersuchungsrichter fand dort tatsächlich den erwähnten Betrag. Von da an simulierte er vorwiegend Wahnsinn, während sein Vetter, der Aicher-Sepp ein teilweises Geständnis ablegte, den Großteil der Verantwortung für das Verbrechen aber dem Hofer-Sepp zuschob.

Der legte schließlich ein umfassendes Geständnis ab. Demnach war die Tat bereits seit acht Tagen geplant gewesen, und zwar teils aus Rache wegen des Pferdehandels, teils aus Geldgier. Nachdem sie auf Neubauer drei Schüsse abgegeben hatten, habe der noch immer mit Händen und Füßen um sich geschlagen, worauf ihm der Aicher-Sepp die Gurgel durchgeschnitten und noch weitere Messerstiche versetzt habe. Auch er, Hofer-Sepp, habe mindestens noch ein Mal gegen Neubauer losgestochen, wobei ihm das Messer abgebrochen sei.

Nachdem die Geschworenen die Schuldfrage der beiden einstimmig bejaht hatten, wurde Hofer-Sepp zu 20 Jahren, Aicher-Sepp zu 15 Jahren schweren und verschärften Kerkers verurteilt.

Quellen: - Arsen im Mohnknödel (von Franz Steinmaßl) Ausgabe 1992 - S.31 – ISBN 3-900948-13-3

6. Der Fall - Gustav Allram

Tod statt Schandlohn

Sie fragte nach dem Schandlohn: „Schenkst du mir was?“ Doch er hatte kein Geld. Da geriet sie in Wut und beschimpfte ihn. Er war in seiner Ehre gekränkt und griff nach ihrem Hals.

Die an grausigen Verbrechen so reiche Kriminalchronik ist durch eine furchtbare Bluttat um einen neuen Fall in trauriger Weise vermehrt worden...“, beginnt die Illustrierte Kronen Zeitung vom 13. Mai 1910 ihren vierundeinhalb Seiten langen Bericht über den Mord an einer jungen Frau und führt uns in ein Hotel, das in gewöhnlichen Reiseführern keine Erwähnung findet. Für die Frauen, die in so einem Hotel wohnen, ist das Zimmer auch mehr Arbeitsplatz, als der Ort zum Ausruhen.

„Unter der würgenden Hand eines beutegierigen Mordgesellen...“, setzt die Illustrierte Kronenzeitung fort: „...hat das unter sittenpolizeilicher Aufsicht stehende Mädchen, Leopoldine Piller, den Tod gefunden. Der Mörder, der die Untat so rasch und kaltblütig verübte, dass eine im Nebenzimmer weilende Bedienerin nichts Verdächtiges vernahm, hat die Flucht ergriffen.“

Wien - Der Graben (1911)

Flucht durchs Fenster

Die erwähnte Bedienerin Marie Raudenkolb wachte in der Nacht des 12. Mai 1910 gegen Viertel eins auf, als Leopoldine Piller in Begleitung eines jungen Mannes das Hotel in der Rueppgasse im 2. Wiener Gemeindebezirk betrat. Als Raudenkolb, die sogleich wieder einschlief, von einem jungen Mann geweckt wurde, wusste sie im Moment nicht, ob sie eine Stunde oder länger geschlafen hatte. Der junge Mann, Marie Raudenkolb blieb sich da ganz sicher, dass es der Begleiter der Piller war, welcher von ihr Zigaretten wollte. Doch Raudenkolb lehnte ab, diese zu besorgen. Irgendwie kam es der Bedienerin komisch vor, dass der junge Bursche so stillschweigend ihre Ablehnung akzeptierte. Sie hatte sich schon auf eine heftige Diskussion eingestellt. „Seltsam, dass der so einfach wieder ins Zimmer gegangen ist“, sagte sie zur Hausbesorgerin, die sie sogleich aufgesucht hatte. Aufwecken musste sie sie gar nicht, denn die Hausbesorgerin war munter, weil auch ihr was komisch vorgekommen war. „Es is' jetzt grad ein junger Bursch' aus dem Zimmer von der Piller g'kommen. Aber nicht durch die Tür, na, er is' durch's Fenster in den Hof g'sprungen.“

Die beiden Frauen waren sich sofort einig, bei Piller Nachschau zu halten und liefen zu dem ebenerdig gelegenen Zimmer. Die Tür war nicht versperrt, sie konnten ungehindert eintreten. Leopoldine Piller lag regungslos rücklings quer über den im Zimmer stehenden Diwan. Sie war etwas hinuntergerutscht, so dass ihr Kopf auf der Rückenlehne zu liegen kam, der linke Fuß hing auf den Fußboden hinab. Piller regte sich nicht, auch nicht auf die wiederholten Rufe der beiden Frauen, die Schrecklichstes ahnten und sich nicht getrauten, die junge Frau anzugreifen.

Die Polizei ermittelt

Der verständigte Inspektionsarzt der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft konnte nur noch den Tod des unglücklichen Mädchens feststellen. Auch fielen ihm Verfärbungen am Hals der Frau auf, die er richtigerweise als Würgemale deutete. Umgehend nahm die Polizei die Erhebungen auf. Vom Gang betrat man zuerst eine kleine Küche, durch die man in das Zimmer gelangte, von dem ein großes Fenster in den Hof führte. Das Fenster war etwa einen Meter über Bodenhöhe des Hofes und von einem Spitzenvorhang beinahe zur Gänze verdeckt.

Die Leiche der Leopoldine Piller.

Die Einrichtung war einfach, in der Mitte ein Tisch, darüber eine Hängelampe. Rechts vom Fenster stand ein Bett, und auf der anderen Seite ein lederüberzogener Diwan. Auf einem kleinen Tischchen stand eine künstliche Palme, so wie sich weitere Kunstblumen im Zimmer befanden. An den Wänden hingen Bilder mit orientalischen Darstellungen und, wie es in der Tatortbeschreibung festgehalten wurde, überall fand sich verschiedener Krimskrams, wie er in solchen Etablissements häufig vorzufinden war, um eine gewisse Eleganz vorzutäuschen.

Marie Raudenkolb berichtete, dass Leopoldine Piller am Vortag gegen 10 Uhr abends das Haus verlassen hatte. Das war für das Mädchen die übliche Zeit, um Herrenbekanntschaften zu suchen. Sie hatte nie viel Geld bei sich und dürfte an diesem Abend höchstens 2 Kronen in ihrer Brieftasche bei sich getragen haben.

Davon hatte sie einen Teil in verschiedenen Lokalen ausgegeben. Gegen Mitternacht musste sie wohl mit dem jungen Burschen in Kontakt gekommen sein, der sie nach Hause begleitet hatte. Kurz nachdem die beiden ins Zimmer gegangen waren, war es zum Mord an der jungen Prostituierten gekommen.

Der Amtsarzt besichtige nun die Leiche und stellte deutliche Anzeichen von Würgespuren fest. Aufgrund der Tatortsituation musste angenommen werden, dass das Opfer keine Gegenwehr geleistet hatte.

Aviso an Juweliere...

Die einzige Verletzung, abgesehen von den Würgemalen, die am Opfer festgestellt werden konnten, war am linken Ohrläppchen zu finden. Der Täter hatte die jungen Frau beim herunterreißen des Ohrsteckers verletzt. Weiters wurden dem Mädchen die Ringe von den Fingern gezogen und das verbliebene Bargeld von nicht mehr als einer Krone gestohlen. „...ob einer geringen Beute Willen musste das Mädchen den Tod finden...,“ formulierten die Zeitungen, denn auch die Schmuckstücke waren nicht von großem Wert, weil sie allesamt unecht waren.

Die einzigen Spuren, die der flüchtende Täter hinterlassen hatte, waren eine grüne Ansteckmasche mit schwarzen wellenförmigen Streifen und ein kaputter Schirm. Die Hausbesorgerin und die Bedienerin beschrieben den Flüchtigen als 20-jährig, vielleicht wenige Jahre älter, auffallend klein mit blassem Gesicht, dunklen Haaren und Schnurrbart. Da von den Schmuckstücken sehr genaue Beschreibungen vorlagen, erhoffte die Polizei über das gestohlene Gut bald etwas vom Täter hören zu können, zumal er offensichtlich den Wert höher eingeschätzt haben dürfte. Die Polizei gab Beschreibungen der gestohlenen Schmuckstücke an Juweliere, Trödler und Pfandleihanstalten weiter, mit dem Ersuchen, Personen, die ähnliche Schmuckstücke verkaufen oder versetzen wollten, festzuhalten und die Polizei zu verständigen:

„Aviso für die Herren Juweliere, Gold- und Silberarbeiter, Trödler, Inhaber und Schätzmeister von Pfandleihanstalten. Heute Nacht wurde im 2. Bezirk ein Raubmord verübt und dabei 2 Neugoldringe mit je 1 falschen weißen Stein und 1 Paar goldene Ohrgehänge, gleichfalls mit falschen weißen Steinen, in Silber gefasst, geraubt. Es wird eindringlich ersucht, genaue Nachschau zu halten, ob diese Schmuckgegenstände nicht bereits angekauft oder belehnt worden sind, bejahenden Falls wird unverzügliche Mitteilung erbeten. Verneinenden Falles wolle dem etwaigen Vorkommen dieser Gegenstände die größte Aufmerksamkeit zugewendet und die Anhaltung des Vorzeigers veranlasst werden.“

Piller wurde in Bayern geboren

Leopoldine Piller wurde am 26. November 1881 in einem kleinen Ort nahe Regensburg in Bayern geboren. Sie entstammte einer armen Familie, in der jeder mithelfen musste, um den ohnedies schon geringen Lebensstandard zu halten. Leopoldine war von schwächlicher Natur und konnte keine schwere Arbeit leisten. Bald verließ sie das ärmliche Elternhaus und versuchte ihr Glück in der Fremde. In verschiedenen Städten suchte sie eine Anstellung zu finden, doch schien sie immer zu schwach und wurde weitergewiesen. 1902 kam sie voller Hoffnung nach Wien und träumte von einer redlichen Arbeit. Doch keiner behielt sie lange, sie war zu schwach, die Anforderungen körperlich zu erfüllen und sehr bald stand sie wieder auf der Straße. Sie klagte einer Freundin ihr Leid. Leopoldine Piller folgte dem Rat der Freundin und stellte sich in einem kleinen Hotel vor, ohne zu ahnen, wohin sie gekommen war. Doch sie hatte so viele Rückschläge und Enttäuschungen erlebt, dass sie nun bereit war, sich selbst anzubieten und sie begann, als Prostituierte zu arbeiten.

60 Heller für einen „falschen“ Ring

Anna Klitschka putzte am 13. Mai gegen sieben Uhr die Auslagenscheiben eines Geschäftes in der Schulgasse, als sie ein junger Mann ansprach und ihr einen Ring mit falschem Stein um 1 Krone 20 Heller anbot. Klitschka wollte ihm lediglich 60 Heller zahlen, womit sich der Unbekannte zufrieden gab.

Gustav Allram

Kurz danach kam die Chefin in das Geschäft und erzählte von dem ruchlosen Mörder aus der Rueppgasse. Klitschka war erschrocken, als sie vom „falschen Schmuck“ hörte. Umgehend lief Klitschka mit dem Corpus delicti zum Wachzimmer und legte ihn auf den Tisch. Die Beschreibung des Verkäufers passte zu den bereits bekannten Angaben hinsichtlich des Flüchtigen aus der Rueppgasse. Auch konnte der Ring eindeutig identifiziert werden.

Alle Polizisten Wiens waren mit genauen Beschreibungen des mutmaßlichen Täters ausgestattet und hatten den Auftrag, jedes Individuum, auf das diese Beschreibung passte, zur Ausweisleistung anzuhalten und im Verdachtsfalle auf das nächste Wachzimmer zu bringen. Die beiden Sicherheitswachleute Salomon und Kaufmann patrouillierten gegen zwei Uhr nachts durch die Römergasse im 16. Bezirk. Während Salomon auf der linken Seite ging, befand sich der zweite Beamte auf der gegenüberliegenden Seite. Sie waren schon einige Zeit unterwegs und hatte sich nichts Auffälliges ergeben, als sich Kaufmann ein junger Bursche näherte, der beim Anblick des Polizisten die Straßenseite wechselte, damit allerdings nur erreichte, direkt in die Arme des Wachmannes Salomon zu laufen. Das Aussehen des jungen Mannes passte auf die Beschreibung des Gesuchten und das Verhalten war auch ausreichend auffällig, sodass er auf das Wachzimmer Wilhelminenstraße gebracht wurde.

Der junge Mann hieß Gustav Allram und wohnte unweit des Aufgriffortes. Sein Verhalten erklärte er damit, dass er schon von diesem Mord gehört und auch die Beschreibung des Verdächtigen gelesen hatte. Er war der Meinung, eine gewisse Ähnlichkeit zu haben und wollte Unannehmlichkeiten ausweichen, als er dem Wachmann begegnete. Er selbst wollte mit der Tat nichts zu tun haben. Am Vormittag des darauffolgenden Tages wurde Allram dem Sicherheitsbüro überstellt. Zugleich wurde der Vater des Festgehaltenen verständigt, der sich unverzüglich in das Sicherheitsbüro begab ohne zu wissen, worum es diesmal ging. Gustav hatte ihm schon manche Sorgen bereitet, es war sogar wiederholt notwendig, den Buben in die Landesheil- und Pflegeanstalt „Am Steinhof“ einzuweisen, erst ein Jahr zuvor war er als geheilt entlassen worden. Seither war er beschäftigungslos, lungerte herum und ließ sich von seinen Eltern aushalten.

Die Gegenüberstellung

Bevor man die erste Einvernahme vornahm, wurde Gustav Allram von zwei Kriminalbeamten in die Rueppgasse gebracht und der Hausbesorgerin und der Bedienerin gegenübergestellt. Als die beiden Frauen den jungen Mann erblickten, erklärten sie übereinstimmend, ihn nicht als den letzten Gast der Piller erkennen zu können. Auch eine andere Prostituierte hatte den letzten Gast gesehen und Allram wurde ihr gegenübergestellt. Auch sie erklärte, dass der Verdächtige anders ausgesehen hatte, als der junge Mann, der ihr nun gegenüberstand. Der Polizeiagent verständigte umgehend das Sicherheitsbüro und ersucht um weitere Instruktionen. Trotz des negativen Ergebnisses wurde angeordnet, Allram wieder zurück zu bringen.

Das Verhör

Polizeikommissär Dr. Gans war sich sicher, in Allram den Mörder der Piller zu haben und unterzog ihn sofort einem Verhör. Allram saß dem Beamten gegenüber. Keiner sprach ein Wort. Allram wusste nicht, ob er was sagen sollte, sich beschweren sollte, weiter wie ein Verdächtiger behandelt zu werden, wenn ihn doch keiner in der Rueppgasse als den Verdächtigen agnosziert hatte. Unvermittelt sprach ihn der Beamte scharf an: „Sie kommen mir bedenklich vor!“ - Ich war's nicht, Herr Kommissär!“, stieß Allram aufgeregt hervor. „Gustav Allram wurde immer nervöser und begann sich wiederholt zu korrigieren. Auch machte es ihn unruhig, weil ihn Dr. Gans unentwegt starr anblickte. Dr. Gans ließ keine auch nur so geringe Reaktion unbeobachtet. Ihm fiel ein offensichtlich frischer Kratzer unter dem linken Auge auf: „Woher haben Sie den Kratzer?“, fragte er Allram unvermittelt. „Ich ging im Walde spazieren und streifte an einem Baumzweig.“ Dr. Gans fragte weiter, wann dieser Spaziergang war, in welchem Wald, zu welcher Uhrzeit und nach sonstigen unbedeutenden Nebensächlichkeiten. Allram versuchte auf alles eine Antwort zu geben. „Ist das denn so wichtig?“, wollte er das Thema wieder in eine andere Richtung lenken, weil er merkte, die Übersicht zu verlieren. Der Beamte ließ nicht locker, er lies alles immer wieder in allen Einzelheiten erzählen.

Das Geständnis

Gustav Allram gab plötzlich auf eine gar nicht gestellte Frage fast schon schreiend eine Antwort: „Nun ja, ich war's!“ - Dem Leiter des Sicherheitsbüros wurde mitgeteilt, dass Allram den Mord gestanden hatte. In der darauf folgenden Einvernahme legte er ein umfassendes Geständnis ab.

Gustav Allram war von Leopoldine Piller angesprochen worden und auf ihr Zimmer mitgekommen. Sie hatte ihren Hut und Mantel abgelegt und sich auf das Sofa gesetzt. Auch er hatte es sich bequem gemacht und neben das junge Mädchen gesetzt. Er war etwas nähergerutscht und hatte seinen Arm um sie legen wollen, worauf sie ihn zurückgewiesen und gefragt hatte: „Schenkst du mir was?“ Allram hatte entgegnet: „Ich hab' doch kein Geld!“ Erbost war das Mädchen aufgesprungen und hatte ihn angeschrien: „Und da kommst du zu mir? Du Pülcher! Ich lass jetzt einen Wachmann kommen und dich verschütten!“ Allram war in heftige Erregung geraten und hatte sich auf Piller gestürzt. Mit der rechten Hand hatte er ihren Hals umfasst und zugedrückt. Er hatte so lange zugedrückt, gab er in seiner Einvernahme an, bis sich das Mädchen nicht mehr gerührt hatte. Als sie kraftlos zurückgefallen war, hatte er begriffen, was er getan hatte. Er hatte überlegt, wie er aus dem Haus gelangen konnte und hatte die Bedienerin um Zigaretten ersucht, damit sie das Haus hätte verlassen müssen. Doch die Frau war nicht gegangen, so war er wieder zurückgekehrt. Erst jetzt war ihm der Gedanke gekommen, den Schmuck des Mädchens an sich zu nehmen. Er war an den Diwan herangetreten und hatte den ersten Ring abziehen wollen, als er gesehen hatte, dass Piller atmete.

Wieder hatte er sie am Hals gepackt und eine Zeitlang festgehalten. Wie lange, konnte er in Minuten nicht angeben, jedenfalls beschrieb er, solange, bis er sich sicher gewesen war, dass das Opfer nicht mehr gelebt hatte. Erst jetzt hatte er sein Werk vollenden können und Schmuck und Geld an sich genommen. Er hatte nicht erkannt, dass es sich um unechten Schmuck gehandelt hatte. Da er keinen anderen Fluchtweg gesehen hatte, musste er das Zimmer der Piller durch das Fenster verlassen.

Markt (1911) in der Nähe der Rueppgasse in Wien im 2. Gemeindebezirk

Auf der Flucht

Allram war durch das nächtliche Wien in Richtung Volkertplatz gelaufen und von dort weiter zum Nordwestbahnhof und über die Nordbahnbrücke nach Jedlesee. Bald war er wieder nach Wien zurückgekehrt, und weiter nach Währing gegangen, wo er in den frühen Morgenstunden ankam. In der Schulgasse verkaufte er den Ring.

In der Heiligenstädterstraße hatte er einem Erdarbeiter seinen grauen Überrock verkauft. Vom Erlös lies er sich bei einem Friseur die Haare schneiden und den Bart abrasieren. Weiter war er über Grinzing in den Dornbacher Wald geflüchtet. Es hatte ein heftiger Regen eingesetzt und mangels seines Überrocks war er bald völlig durchnässt und er hatte sich vorgenommen, in die Wohnung seiner Eltern zurückzukehren. Am Weg dorthin war er den beiden Wachmännern begegnet, die seiner Flucht ein Ende gesetzt hatten.

Gustav Allram legte sein Geständnis voller Emotionen ab, immer wieder unterbrach er sich durch heftiges Weinen und beteuerte immer wieder, dass er die Tat bereue. Er wiederholte mehrmals, in Steinhof gewesen zu sein und auch schon in Kierling behandelt worden zu sein.

Unter Beisein einer landesgerichtlichen Kommission nahm am 14. Mai Professor Dr. Kolisko die gerichtsmedizinische Obduktion vor. Der Befund: Tod durch Erwürgen.

Die Quartiergeberin des Mordopfers verständigte brieflich die Mutter vom Ableben der Tochter. Sie vermied es, die näheren Umstände des Ablebens zu erwähnen. Schon zwei Tage später schrieb die Schwester von Leopoldine nach Wien und bestätigte den Erhalt der traurigen Mitteilung. Sie bedauerte, weder sie selbst noch die Mutter könne zum Begräbnis nach Wien kommen. Für die alte Frau wäre die lange Reise zu anstrengend und sie selbst könne die Mutter nicht alleine lassen.

Am 16. Mai fand unter großer Beteiligung das Leichenbegängnis der Ermordeten statt. In der Kapelle des Allgemeinen Krankenhauses wurde die Einsegnung vorgenommen und danach der Sarg mit vielen Kränzen geschmückt auf den Zentralfriedhof gebracht.

Der Prozess

Am 1. November 1910 musste sich Gustav Allram seiner Tat wegen vor den Geschworenen verantworten. Den Vorsitz führte Landesgerichtsrat von Würth, die Anklage vertrat Staatsanwalt Dr. Budinski und Dr. Siegfried Türkel hatte die Verteidigung übernommen. Als gerichtsmedizinische Sachverständige waren der Leiter des Institutes Professor Dr. Albin Haberda und Dr. Reuter anwesend, über den Geisteszustand gaben die Psychiater Regierungsrat Professor Fritsch und Dozent Dr. Bischof ihre Gutachten ab. Die Verhandlung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.

Die Einvernahme des Angeklagten hinsichtlich der Tatausführung brachte keine neuen Erkenntnisse. Mit Erstaunen wurde seine Aussage zur Kenntnis genommen, Piller sei sofort nach dem ersten Griff gegen ihren Hals bewusstlos zusammengebrochen. Professor Dr. Haberda lieferte dazu die Erklärung, Piller war von äußerst schwächlicher Konstitution und überdies von einer infektiösen Erkrankung befallen, sodass der Behauptung des Angeklagten Glauben zu schenken wäre.

Gustav Allram während der Gerichtsverhandlung.

1906 war Gustav Allram in psychiatrischer Behandlung. Es wurde bei ihm Jugendirrsinn festgestellt, der ihm jegliche Vernunft geraubt hatte. Die aktuelle Untersuchung seines Geisteszustandes brachte das Ergebnis, dass er vollkommen geheilt war und auch keine Spuren jedweder Geisteskrankheit vorlagen.

Allram schilderte die Ausführung der Tat, wie er sie bereits in seinen Einvernahmen vor der Polizei und dem Untersuchungsrichter gegeben hatte. Er wollte den Geschworenen glaubhaft machen, dass er das Opfer nur einige Sekunden gewürgt hätte und es daraufhin auch gleich gestorben wäre. Professor Dr. Haberda widerlegte dies in seiner Aussage, räumte zwar ein, dass eine sehr baldige Bewusstlosigkeit eingetreten sein mochte, doch musste dem Mädchen schon einige Minuten lang der Hals zugedrückt worden sein. Auf die Frage des Vorsitzenden sagte Professor Haberda, dass das Opfer sofort nach dem ersten Angriff gegen ihren Hals auch nicht mehr um Hilfe hatte rufen können, doch ergab sich dies ja bereits aus seiner Erklärung, dass sie sofort bewusstlos geworden sein könnte.

Die Gerichtspsychiater hielten den Angeklagten für geistig vollkommen gesund und auch für die Tat voll verantwortlich. Dr. Türkl stellte den Antrag auf Einholung eines Fakultätsgutachtens, dem am folgenden und letzten Tag des Verfahrens nicht stattgegeben wurde. Gegen Mittag des 19. November 1910 veröffentlichten die Geschworenen ihr Verdikt, demnach sie Gustav Allram einstimmig schuldig des Raubmordes an Leopoldine Piller erkannten. Die Zusatzfrage auf Sinnesverwirrung wurde einstimmig verneint. Den geltenden Bestimmungen zufolge wurde der 22-jährige Gustav Allram zum Tod durch den Strang verurteilt. Ohne Zeichen von Aufregung nahm er das Urteil vollkommen ruhig auf.

Am Vormittag des 23. März 1911 wurde dem Verurteilten die Begnadigung bekannt gegeben. Nach Begnadigung durch den Kaiser hatte der Oberste Gerichtshof die Todesstrafe in eine 20-jährige schwere Kerkerstrafe umgewandelt.

Quellen: - Illustrierte Kronen Zeitung, 1910 - Österreichische Nationalbibliothek - (von Erich Müllner) + Bildergänzung erichs-kriminalarchiv.com

7. Der Fall - Richard Henkel

Blutiges Geschmeide

Julius Frankfurter betrieb seinen Juwelierladen am Wiener Laurenzerberg im Zentrum der Stadt. Am 8. Dezember 1908 kam sein Sohn gegen Mittag in das Geschäft und fand seinen Vater regungslos hinter dem Verkaufspult liegen, um den Kopf eine ausgedehnte Blutlache.

Julius Frankfurter war tot. Zwei Ärzte, die zufällig in der Nähe des Juwelierladens waren, wollten dem Geschäftsmann helfen, doch es war zu spät. Sein Kopf wies eine Schusswunde auf und es kam der Verdacht eines Selbstmordes auf. Trotzdem keine Schusswaffe gefunden werden konnte, wollte man von dieser Theorie nicht abgehen. Augenscheinlich schien es auch, als fehlte nichts im Geschäft.

Die Waffe zu der das sichergestellte Projektil passte.

Nach der gerichtsmedizinischen Obduktion wurde die Version, dass sich Frankfurter die Schussverletzung selbst zugefügt hatte, ausgeschlossen. Das Projektil konnte sichergestellt werden und lieferte der Polizei wertvolle Hinweise. Waffen, in die solche Patronen passten, waren in Österreich nicht erhältlich. Auch die weiteren Erhebungen ergaben, dass man doch von einem Raubmord ausgehen musste. Die persönliche Brieftasche des Opfers fehlte, in der sich allerdings kein namhafter Betrag befunden hatte. Und es fehlten einige Schmuckstücke.

Es gab keine Zeugen

Die Erhebungen der Polizei schienen festgefahren, es waren keine Zeugen zu finden, die etwas gehört oder gar gesehen hatten. Das Geschäft selbst hatte sehr dicke Mauern und bei den durchgeführten Versuchen mussten die Ermittler zur Kenntnis nehmen, dass auch eine Waffendetonation im Nachbargeschäft nicht zu hören war. Somit konnte man den Tatzeitraum nur vermuten, bzw. durch die gerichtsmedizinische Begutachtung errechnen.

Ausländische Polizeibehörden wurden vom Raubmord an dem Juwelier verständigt und man sandte ihnen Abbildungen der fehlenden Schmuckstücke.

Der Juwelenladen von Julius Frankfurter.

Bald wiesen die Erhebungen auf einen internationalen Hochstapler, der sich in Wien aufhielt, einen Mann Namens Duidenius. Er war erst kurz vor der Tat nach Wien gekommen und hatte kein Alibi für den Zeitpunkt der Tat, auch passte die Verwendung einer ausländischen Waffe zu ihm. Er wollte offensichtlich überstürzt abreisen und hatte ein paar Schmuckstücke bei sich, über deren Herkunft er keine Angaben machen konnte. Zeugen wollten diese Schmuckstücke im Geschäft des Frankfurter gesehen haben. Duidenius legte kein Geständnis ab. Er sei nie im Geschäft dieses Juweliers gewesen, sagte er, die Schmuckstücke habe er einer wohlhabenden Frau in Italien gestohlen. Nur wisse er nun nicht mehr genau, wo in Italien das gewesen war, weil er über seine Raubzüge nicht Buch geführt hatte.

Der Raubmörder wollte seiner Freundin imponieren

Die Wiener Behörden betrachteten den Fall als abgeschlossen und verfassten einen Bericht an die Staatsanwaltschaft. Dann traf überraschend eine Nachricht aus Deutschland ein: Am 16. Dezember 1908 wurde in Berlin ein junger Mann beim Versuch Schmuckstücke in einer Pfandleihanstalt zu verkaufen, verhaftet. Die Beschreibungen der beim Juwelier Frankfurter gestohlenen Pretiosen passten auf die Juwelen, die der 22-jährige Richard Henkel zum Kauf angeboten hatte. Der junge Mann hatte den Raubmord in Wien bei der ersten Einvernahme zugegeben. Als Motiv gab er an, er hätte seiner Freundin mit Reichtum imponieren wollen. Er hätte ihr vorgegaukelt, wohlhabend zu sein und das hätte er ihr eben beweisen wollen.

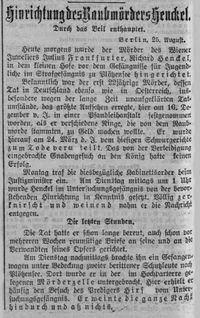

Bericht in der Tagespresse über das Hinrichtungsprozedere.

Duidenius wurde aus der Haft entlassen und am 24. März 1909 musste sich Henkel seiner Tat wegen vor der Strafkammer des Landesgerichtes I in Berlin verantworten. Er bekannte sich schuldig und erklärte, seine Braut so sehr geliebt zu haben und ihretwegen sei er zum Mörder geworden. Vor Gericht schilderte er die Tat völlig ruhig, was man als gefühllose Brutalität erschüttert zur Kenntnis nahm.

Um die örtliche Situation leichter vorstellbar zu machen, fertigte die Wiener Polizei ein Modell (maßstabsgetreu) des Tatortes an. Das Modell war aus Holz, Karton und Glas und hatte eine Länge von cirka einem Meter. Es wurde detailgenau ausgearbeitet, sodass nicht nur die Farben genau zum Originalschauplatz passten, sondern sogar die Einrichtung des Geschäftes dargestellt wurde. Eine kleine Puppe ergänzte letztendlich den schaurigen Tatort, denn sie mußte die Position des ermordeten Juweliers einnehmen.

Am zweiten Verhandlungstag wurde die Freundin Henkels als Zeugin einvernommen, die der Angeklagte als seine Verlobte bezeichnet hatte. Sie wehrte sich aber vehement dagegen und bestand darauf, dass sie nur Bekannte waren. Sie waren niemals in engerer Beziehung gestanden, nicht einmal auf vertraulichem Fuße.

Als er nach Wien gefahren war, hatte er ihr gesagt, dass er zu seinen Eltern fahre, um sie zur Verlobungsfeier zu holen, das Festmahl wäre auch schon bestellt gewesen. Sie war damals auch sehr überrascht gewesen, weil er unerwartet von dieser Verlobung gesprochen hatte. Als er von Wien zurückkam, hatte er ihr eine goldene Uhr und zwei Ringe mit Brillanten geschenkt.

Das Todesurteil

Die Geschworenen bejahten die Schuldfragen einstimmig und Richard Henkel wurde zum Tode und zur Aberkennung der bürgerlichen Rechte verurteilt. Er wirkte sehr gefasst, als er die Worte des Richters vernahm. Der Verteidiger brachte ein Gnadengesuch an den König ein, doch dieses blieb ohne Erfolg.

Am Montag, dem 23. August 1909, traf die entsprechende Kabinettsorder beim Justizminister ein und Henkel wurde hievon umgehend informiert. Erst jetzt hatte er begriffen, was das für ihn bedeutete. Als er das Urteil vernommen hatte, war er sich einer Begnadigung sicher, doch nun wusste er, dass er verloren hatte. Weinend nahm er diese Entscheidung zur Kenntnis. In den letzten Tagen schien er erst wirklich begriffen zu haben, was er getan hatte. Er zeigte sich erstmals reumütig und schrieb Briefe an seine und die Verwandten des Opfers, in denen er um Verzeihung bat.

Die letzten Tage aß Henkel fast nichts mehr und weinte ununterbrochen. Kurz vor dem Hinrichtungstermin wurde er nach Plötzensee verlegt und in der Mörderzelle untergebracht. Außer dem Prediger Hirsch war niemand gekommen, um ihn zu besuchen. Am Nachmittag des 24. August kam gegen 5 Uhr der Scharfrichter Gröbler aus Magdeburg mit seinen Gehilfen und die Exekution im Hof des Gefängnisses wurde vorbereitet. Am Abend dieses Tages wurden dem Verurteilten die Fesseln abgenommen und er durfte die erste Nacht ohne Bewegungseinschränkung verbringen. Am Abend ließ er das Essen stehen und die Nacht verbrachte er großteils unruhig auf seinem Lager hin- und herwälzend.

„Das Urteil ist vollstreckt!“

Am Morgen des 25. August wurde er kurz vor 6 Uhr aus seiner Zelle geholt und über den großen Hof in einen kleinen Nebenhof geführt, in dem das Schafott errichtet worden war. Währenddessen läutete das Armensünderglöckchen und Henkel wirkte völlig teilnahmslos.

Auf dem Richtplatz erwarteten ihn bereits der Gerichtsvorsteher mit zwölf Zeugen und Gerichtsbeamten sowie einigen Polizeibeamten und der Scharfrichter mit seinen Gehilfen. Nachdem der Staatsanwalt das Urteil verlesen hatte, wurde Henkel dem Scharfrichter übergeben. Mit geübten Händen packten ihn die Gehilfen und schnallten ihn auf das Brett, das sofort nach vorne fiel und Scharfrichter Gröbler löste die Arretierung des Fallbeils. Darauf meldete er: „Herr Staatsanwalt, das Urteil ist vollstreckt!“

Ein schlichter schwarzer Holzsarg war schon bereitgestellt worden, in den der Körper und der Kopf gelegt wurden und in einem einspännigen Wagen brachte man den Leichnam des Hingerichteten zum vorbereiteten Grab auf dem Gefängnisfriedhof.

Um neun Uhr wurde die vollzogene Enthauptung an den Anschlagssäulen öffentlich bekannt gegeben.

Quellen: - Illustrierte Kronen Zeitung, 1909 - Österreichische Nationalbibliothek - (von Erich Müllner)

8. Der Fall - Anna Kubovsky

Anna Kubovsky war eine fürsorgliche Frau, sie pflegte alte und kranke Menschen, die sie in ihr Haus aufnahm. Dann sollte das Haus einen schaurigen Beinamen bekommen.

Das Wiener Sicherheitsbüro hatte Informationen erhalten, dass sich Josef Schaden, gegen den ein Aufenthaltsverbot bestand, oder wie es damals geheißen hatte, der aus Wien „abgeschafft“ werden sollte, im Hause Lerchenfelderstraße 66 unangemeldet aufhielt. Schaden war schon mehrmals wegen Einbruchdiebstahls vorbestraft und nun sollte seine Abschaffung vorgenommen werden. Kriminalbeamte begaben sich am 9. Juli 1909 an den angegebenen Ort. Sie trafen den Gesuchten an, der am Besuch der Ordnungshüter wenig Gefallen fand. Ein zweiter Mann befand sich auch noch in dem kleinen Raum. Er wies sich aus, sein Name war Methud Hlasny. Er gab an, eine Unterkunft im 2. Wiener Gemeindebezirk zu haben Hauptmieterin der Wohnung war Anna Kubovsky, Strickerin, 43 Jahre alt. Selbst auch kein unbeschriebenes Blatt. Schon vor 4 Jahren, genau am 22. März 1905 war sie wegen Kautionsschwindel angezeigt und zu zwei Jahren schweren Kerkers verurteilt worden.

Die Wiener Innenstadt um 1900 mit ihren Einkaufsstraßen

Hlasny erstattete nun Anzeige, von Kubovsky betrogen und bestohlen worden zu sein. Er hatte die Frau durch ein Inserat kennen gelernt, in dem sie sich als gut situierte, heiratswillige Witwe ausgegeben hatte. Ihm habe die Frau gefallen, ihre stattliche Erscheinung habe es ihm angetan. Sie habe ihm erzählt, in einer Pension zu leben, in der mehrere wohlhabende Damen lebten. Sie erzählte von einem beachtlichen Einkommen, das sie durch Sticken von Paramenten erziele, sie wollte sogar mehrere Mädchen beschäftigt haben, die für sie stickten. Kubovsky erzählte von ihrer Wohnung und lud den Mann auch gleich ein, alles anzuschauen. Hlasny nahm an und bewunderte die hübsch eingerichtete Wohnung, alles war ordentlich, einige Paramente lagen auf einem Tisch. Dazu erzählte die Witwe gleich verschiedene Geschichten, jedes Stück hätte eben seine eigene Geschichte und wäre nicht nur ein kirchliches Bekleidungsstück.

Kubovsky sorgt sich um Alte und Kranke

Sodann kam Hlasny zwei- bis dreimal in der Woche zu der schönen Witwe, die ihm einmal erzählte, dass die anderen Bewohner der Pension schon höheren Alters wären und allesamt auch schon sehr kränklich. Sie hatte ihm auch erzählt, bald aufs Land ziehen zu wollen, wo sie ein Landhaus mit schönem Garten kaufen wollte. Sie fragte Hlasny auch gleich, ob ihm das gefallen könnte. Hlasny war glücklich, diese wunderbare Frau kennen gelernt zu haben.

Wenn Hlasny das Gespräch auf das Vorleben der schönen Witwe zu lenken versuchte, verstand sie es jedes Mal geschickt, das Thema zu wechseln. Auch erst viel später kam es ihm verdächtig vor, dass sie ihn nie in die anderen Zimmer hatte schauen lassen.

Eines Tages kam Kubovsky zu Hlasny und erzählte ihm ganz aufgeregt und begeistert, einen Auftrag von der Stephanskirche zum Besticken wertvoller Paramente erhalten zu haben. Sie stellte einen großen Gewinn in Aussicht und sagte zu Hlasny: „In der Audienz bei Weihbischof Dr. Marschall war ich schon und es ist alles geregelt.“ Sie müsse sich jetzt in große Unkosten stürzen, die sich x-mal rechnen sollten. Sie überredete Hlasny, sich an dem Geschäft zu beteiligen. Er war bereit, ihr ein Darlehen in der Höhe von 1000 Kronen zu gewähren. Doch bald hatte er das Gefühl, dass ihre Liebe nachließ. Er schrieb das der vielen Arbeit zu, die auf sie zugekommen war. Bald kam sie wieder und behauptete, ein Klavier spottbillig kaufen zu können, das gut 800 Kronen wert sei, wofür sie aber nur 350 zahlen müsste. Doch nur gerade in diesen Tagen fehle es ihr an diesem Betrag. Hlasny war schon skeptisch geworden, ließ sich aber doch überreden und gab ihr ein Drittel des gewünschten Betrages.

Die Liebe der Kubovsky scheint zu erkalten. Von ihrer Liebe spürte er noch weniger und von einem Klavier war schon gar nichts zu sehen. Er wurde unruhig und sprach sie an, was denn mit der eingangs zugesagten Hochzeit wäre. Da vertröstete sie ihn wieder, sie müsste sich um die betagte Frau Murmann kümmern und da könnte sie in diesen Tagen nicht ans Heiraten denken. Er, Hlasny, könne aber schon damit beginnen, seine Sachen aus seiner Wohnung in die der Kubovsky zu bringen.

So geschah es dann auch und Kiste um Kiste wechselte die Unterkunft. Nur er selbst durfte bei der Witwe nicht einziehen, weil sie, wie sie behauptete, sich um die 84-jährige Dame kümmern müsse, die Kubovsky versprochen hätte, sie als Erbin einzusetzen.

Am 13. Mai 1909 starb Frau Murmann. Als Hlasny davon hörte, hoffte er auf Hochzeit und Rückzahlung. Doch musste er bald zu Kenntnis nehmen, dass von einer Erbschaft der Kubovsky keine Rede war. Angeblich hätte die alte Dame alles einem Verwandten vermacht. Da lud sie Hlasny ein, das Zimmer der Verstorbenen zu beziehen und er sollte dabei auch gleich sein restliches Mobiliar mitbringen. Hlasny hatte ihr einmal erzählt, dass er über besonders wertvolle Möbel verfügte. Der Mann willigte ein und die Übersiedlung war bald abgeschlossen.

Kurz darauf überredete ihn Kubovsky sie nach Pressburg zu begleiten, wo wertvolle Messkleider abzuholen wären, die von der Frau repariert werden sollten. Hlasny willigte ein und sie fuhren mit dem Nachmittagsdampfer nach Pressburg, wo sie gegen Abend ankamen. Kubovsky sagte, dass sie von einer Freundin am Bahnhof abgeholt werden sollten und beide gingen zum Bahnhof. Doch niemand erwartete sie. Da sie bei dieser Freundin übernachten sollten, schlug Kubovsky vor, einfach zu dieser Frau zu gehen. Hlasny stimmte zu und beide verließen den Bahnhof. Der Mann wunderte sich über die Richtung, in die sie gingen, denn sie entfernten sich immer mehr von den Häusern und kamen immer tiefer in die einsam gelegenen Donauauen.

Unheimlicher Spaziergang durch die Donauauen. Hlasny hatte das beängstigende Gefühl, dass sie schon seit geraumer Zeit von einem Mann verfolgt wurden. Immer wenn sich Hlasny umdrehte, sah er, wie sich der Fremde plötzlich versteckte. Rundherum war es finster, weit und breit kein Haus, wo auch nur irgendwer wohnen könnte. Vor ihm diese Frau, die ihm immer wieder Versprechungen machte und hinter ihnen dieser unheimliche Mensch.

Hlasny weigerte sich, weiter zu gehen und drängte auf Umkehr. Die Frau willigte nach längerem Hin und Her ein, bot ihrem ängstlichen Begleiter an, aus einer mitgebrachten Weinflasche zu trinken. Dankbar nahm er an, doch es kam ihm auch das schon wieder verdächtig vor und so nahm er nur einen kleinen Schluck, den er im Mund behalten wollte. Doch sofort machte sich ein widerlicher Geschmack bemerkbar und Hlasny spuckte aus. Er verlangte von Kubovsky, dass auch sie von dem Wein kostete, doch sie lehnte ab, sie trinke nie Wein und warf die Flasche in weitem Bogen weg.

Beide kamen nach Pressburg zurück und übernachteten in einer billigen Pension. Am nächsten Morgen schickte Kubovsky Hlasny weg, er solle sich Pressburg anschauen, während sie die Sache mit den Messkleidern erledigen wollte. Überraschend schnell war dieses Geschäft abgewickelt und für den Mann ging es endlich zurück nach Wien. Er war misstrauisch geworden und deutete dies deutlich an. Da hatte er doch schon mehrmals der Frau Geld geborgt und nie etwas von Rückzahlung gesehen und dann war da diese dubiose Fahrt nach Pressburg. Doch Kubovsky konnte ihn wieder zufrieden stimmen. Sie behauptete, von dieser verloren geglaubten Erbschaft nun doch noch 40.000 Kronen bekommen zu haben. Und Hlasny blieb.

Erst als er bemerkte, dass sein kürzlich zu ihm gezogener neuer Zimmergenosse ihm 500 Kronen aus dem versperrten Koffer gestohlen hatte, in dem er das Schloss aufgebrochen hatte und dann kam auch noch die Polizei, um diesen Mitbewohner abzuholen, erstattete er Anzeige gegen Anna Kubovsky.

Eine Anfrage in Pressburg ergab, dass dort niemand von Kubovsky und Messkleidern etwas wusste. Weder hatte dort wer einen Auftrag an irgendjemanden gegeben, noch war Kubovsky bei einem der in Pressburg ansässigen Pfarren erschienen. Also waren die Beamten geneigt, den Verdacht des Hlasny, dass ihn seine Unterkunftsgeberin in den Pressburger Donauauen umbringen wollte, ernsthaft zu betrachten. Sie unterzogen Kubovsky und ihr Umfeld einer genauen Überprüfung. Und was dort zum Vorschein kam, drohte manchen großen Wiener Kriminalfall in den Schatten stellen zu können. Waren doch innerhalb kürzester Zeit mehrere in Kubovskys Obhut, oder zumindest Unterkunft stehende Personen, auf - nachträglich betrachtet - zumindest auffällige Weise ums Leben gekommen. Wohl war jedes Mal ein natürlicher Tod bescheinigt worden, doch bei neuerlicher Befragung der zuständigen Ärzte schien das nun doch nicht ganz so einwandfrei gewesen zu sein.

Schwere Verdächtigungen gegen Anna Kubovsky

Angesichts dieser Vorfälle hielt man es schon für möglich, dass Kubovsky Hlasny in die Donauauen gelockt hatte, um ihn dort zu töten. Sie hätte sich der Rückzahlung des von ihm gewährten Darlehens entledigen und das Eigentum des Mannes an sich nehmen können. Die Erhebungen liefen an und schon tauchten weitere verdächtige Todesfälle im Hause Lerchenfelderstraße 66 auf. Kurz hintereinander waren drei Aftermieter der Kubovsky plötzlich verstorben: Am 12. Juni 1908 der 56-jährige Edmund Becker von Dornfeld. Am 1. November desselben Jahres des 35-jährige Ferdinand Reingruber, der als Pretiosenagent oft erhebliche Werte mit sich geführt hatte, und letztendlich am 13. Mai 1909 Marie Murmann, die sich schon im Greisenalter befunden hatte. Von ihr wusste man, dass sie sehr vermögend war, doch nun war von diesem Geld nichts zu finden.

Anna Kubovsky konnte bei Aufkommen dieser neuen Verdächtigungen auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Als junge Frau hatte sie in weitem Umkreis als fesche Erscheinung gegolten. 1887 hatte sie in Klagenfurt geheiratet, es mit der Treue aber nicht sehr genau genommen und eines Tages hatte sie ihr Gatte in den Armen ihres Liebhabers ertappt. Der gehörnte Ehemann hatte einen Hirschfänger ergriffen und auf den Kontrahenten eingestochen, der den Ort des Geschehens nicht mehr lebend verlassen konnte. Der betrogene Gatte wurde wegen Totschlages angeklagt, von den Geschworenen in der Folge freigesprochen. Bald danach war auf sein Drängen die Scheidung erfolgt und Kubovsky war nach Wien gezogen, wo sie rasch in den Armen junger und älterer Männer Trost finden konnte. Hinsichtlich des Alters hatte sie es nicht so genau genommen, nur eine Vorraussetzung musste der Liebhaber mitbringen: er musste vermögend sein und von der Barschaft musste auch für sie etwas abfallen. Die älteren Herren hatten sich zumeist zu Lebzeiten uneingeschränkt an ihrem Vermögen erfreuen können, sie hatten Kubovsky nur im Testament entsprechend berücksichtigen müssen.

Reiche Erbschaft

Die ersten Probleme kamen auf Kubovsky zu, als sie den betagten und kränklichen, vor allem aber auch vermögenden Gottfried Eberle aufgenommen hatte. Eines Tages bedachte er die Frau mit einem bedeutenden Vermögensanteil in seinem Testament. Am 2. Februar 1903 starb der Mann und Kubovsky erhielt eine beträchtliche Summe. Dann traten die gesetzlichen Erben auf und erstatteten Anzeige gegen die Frau, die den alten Eberl vor seinem Hinscheiden gepflegt hatte, mit dem Inhalt, Kubovsky hätte das Vermögen des Mannes beiseite geschafft und sich angeeignet.

Das Verfahren war noch im Laufen, als eine zweite Anzeige bei Gericht einlangte. Wieder waren die Kläger gesetzliche Erben eines Verblichenen. Und zwar des am 19. Oktober 1903 in der Wohnung der Kubovsky verstorbenen Bernhard Kohatny. Es handelte sich wiederum um einen Mann, der den Zenit des Lebens bereits überschrittenen hatte, der bei Kubovsky eingezogen und von ihr gepflegt worden war. Ob der hervorragenden Obsorge hatte er sie eines Tages in seinem Testament berücksichtigt. Und dann kam es, wie es kommen musste: Der alte Mann starb und Kubovsky erbte. Als die Verwandten davon hörten, gingen sie zu Gericht.

Kubovsky sollte sich nicht nur in die Testamente geschlichen, sondern schon vorher Barschaften zur Seite geschafft haben und überdies wurde ihr vorgeworfen, beim Ableben der alten Herren nachgeholfen zu haben.

Die Erhebungen konnten nicht nachweisen, dass Kubovsky sich irgendwelcher Schwindel hinsichtlich der Testamente zu schulden kommen hatte lassen. Ihr konnte nicht nachgewiesen werden, in irgendeiner rechtswidrigen Form das Vermögen des einen oder des anderen Greises angegriffen zu haben. Es konnte ihr genauso wenig nachgewiesen werden, beim Tod des einen oder des anderen nachgeholfen zu haben. Aufgrund der intimen Beziehung zu den Herren konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie schon zu Lebzeiten Kubovsky mit Geldgeschenken bedacht und ihr Testament entsprechend ergänzt, bzw. geändert hatten. Auch fanden sich keine Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod.

Die Mörderhöhle am Lerchenfeldergürtel

So wurde es vorübergehend still um die Frau und erst wieder 1909 wurden die alten Todesfälle aufgerollt und das Haus wurde von den Wienern „die Mörderhöhle am Lerchenfeldergürtel“ genannt. Es waren einfach zu viele, die in kurzer Zeit hintereinander in diesem Haus gestorben waren. Nicht nur in diesem Haus, sondern im selben Zimmer und immer unter der Pflege der Anna Kubovsky. Nun wollte sich ein anderer Mieter des Hauses auch daran erinnern, dass er kurz vor dem Tod der Marie Murmann von Kubovsky um Hilfe ersucht worden war, weil der alten Frau unwohl geworden war und sie vor dem Bett gestürzt war. Der Mieter hatte geholfen, Murmann ins Bett zu legen. Beim Verlassen der Wohnung wollte er Gasgeruch wahrgenommen haben und hatte daher die Fenster geöffnet. Wenige Tage nach diesem Zwischenfall war Murmann verstorben. Im Totenschein war unter Todesursache Halsentzündung eingetragen.

Vor Gericht

Kubovsky erklärte, dass die alte Murmann schon sehr vergesslich gewesen war und immer die Ofentür geöffnet hatte, sodass es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung gekommen war, aus der in der Folge die tödliche Halsentzündung geworden war. Vorwürfe gegen die Ärzte, die die Totenbeschau vorgenommen hatten wurden laut, zugleich dachte man als Entschuldigung an die im Greisenalter verstorbenen Menschen, die schwer krank waren und daher ein natürlicher Tod eher anzunehmen war. Oberbezirksarzt Dr. Klaar wurde befragt und er erinnerte sich an den Patienten Becker von Dornfeld, den er von einem Kollegen übernommen hatte und wie schon sein Vorgänger heftige Ischiasbeschwerden diagnostiziert hatte. Die Behandlung wurde in Abstimmung mit einem Nervenspezialisten vorgenommen, dennoch verschlechterte sich der Zustand des Mannes. Dr. Klaar veranlasste die Einweisung in eine Klinik, wo der Mann nach zwei Tagen starb. Unter all diesen Voraussetzungen hätte damals niemand den Verdacht auf eine nicht natürliche Todesursache ernst genommen. Auch war ihm Frau Kubovsky als äußerst fürsorglich aufgefallen, die sich in selbstloser Weise dem Patienten zu widmen schien.

Dr. Klaar war auch der behandelnde Arzt der Frau Murmann. Eines Tages war er zu ihr gerufen worden, weil sie sich unwohl gefühlt hatte. Es war jener Tag, an dem ein zur Hilfe gerufener Mieter Gasgeruch wahrgenommen haben wollte. Der Arzt konnte sich nicht erinnern, irgendetwas Auffälliges gerochen zu haben, weil er sonst sofort darauf reagiert hätte. Wohl erinnerte er sich, dass das Fenster offen gestanden war und es in der Wohnung kalt gewesen war. Da die Patienten stark gefiebert hatte, hatte er angeordnet, das Fenster zu schließen. Als Diagnose hatte er in seinen Aufzeichnungen vermerkt: Bronchitis mit alten Veränderungen an den großen Gefäßen des Herzens. Tags darauf hatte er sie wieder besucht und sie hatte sich besser gefühlt und war sogar zum Scherzen aufgelegt. Am nächsten Tag war Frau Murmann tot. Für Dr. Klaar war das damals kein Grund, einen Verdacht zu schöpfen. Eine alte kranke Frau mit diesen Vorbeschwerden konnte an einer ausgebreiteten Bronchitis schon sterben, so hatte er auch bedenkenlos den Behandlungsschein ausgestellt, der zu einer Freigabe bei der Totenbeschau geführt hatte.

Statt Rückzahlung Kost und Quartier angeboten.

Gegen Anna Kubovsky wurde ein Hatftbefehl ausgestellund eine Hausdurchsuchung angeordnet. Eine große Zahl an Rezepten und verschiedenen Fläschchen mit verdächtigem Inhalt wurden sichergestellt und dem Gerichtschemiker zur Untersuchung übergeben.

Nach und nach trafen beim Sicherheitsbüro neue Anzeigen gegen Kubovsky ein. Mieter wollten verdächtigen Geruch festgestellt haben, sie vermuteten, Leichengeruch. Eine Untersuchung aller in Frage kommender Bereiche, inklusive des Kanals brachte aber kein Ergebnis.

Von Gabriele Schlesinger hatte Kubovsky 1400 Kronen unter der Vorspiegelung, an einem lukrativen Paramentengeschäft verdienen zu können, herausgelockt. Als Schlesinger nach längerer Zeit nichts von ihrem Geld gesehen und die Kubovsky darauf angesprochen hatte, hatte ihr Kubovsky Kost und Quartier angeboten, um so das geliehene Geld zurück zu zahlen. Schlesinger akzeptierte. Eines Tages hatte die Suppe einen widerlichen Beigeschmack und als sie das erwähnte, hatte Kubovsky die ganze Terrine ausgeschüttet, ohne davon zu kosten. Bald darauf war Schlesinger ausgezogen und hatte keinen Kontakt mehr mit der Verdächtigen.

Der Arzt Dr. Ritter von Glowacki, der den unter Obhut der Kubovsky stehenden Reingruber behandelt hatte, gab an, dass er seinerzeit von Kubovsky gerufen worden war, weil einem bei ihr lebenden Mieter übel geworden war. Unmittelbar danach war der Arzt in der Wohnung der Hilfesuchenden eingetroffen und hatte Reingruber im Bett angetroffen. Der Patient hatte keine Lebenszeichen mehr und dem Arzt war aufgefallen, dass der Körper schon ganz kalt war. Nicht nur die Arme und Beine, beim Abhören des Herzens hatte sich auch der Körper erkaltet angefühlt. Daraus hatte der Arzt geschlossen, dass der Mann schon länger tot gewesen sein musste, als aufgrund der Angaben der Kubovsky anzunehmen war. Die Frau hatte sich aber wie wild gebärdet und alle möglichen Medikamente herbeigeholt, die sie nach Anweisung des Hausarztes dem Manne gegeben hatte. Dr. Ritter von Glowacki hatte ihr danach gesagt, dass der Totenbeschauarzt zu verständigen wäre und ihr noch geraten, sich wegen des Behandlungsscheines an den behandelten Arzt zu wenden. Beim Weggehen hatte er sich umgedreht und noch einmal zur Wohnung der Kubovsky hinaufgeblickt. Ihm war es vorgekommen, als wäre hinter der Frau noch ein Mann gestanden, der zuvor in der Wohnung nicht zu sehen gewesen war. Der Arzt hätte nur noch aus diesem Haus weg wollen, das ihm unheimlich erschienen war.

Die Erhebungen liefen auf vollen Touren

Die Gerichtschemiker bekamen laufend neues Untersuchungsmaterial. Alle Informationen zeigten, dass Kubovsky ein gigantisches Lügengebilde aufgebaut hatte, aus dem sie reichlich Gewinn ziehen konnte. Nun zeigte sich, dass alles erfunden war. In Pressburg hatte sie keine Freundin, niemand hatte vor, Geschäfte mit Paramenten mit Kubovsky zu machen. Das Hotel, in dem sie genächtigt haben wollte, als sie einmal alleine zu Informationszwecken nach Pressburg gefahren war, hatte es gar nicht gegeben. Die Erhebungen gegen Kubovsky liefen wegen fünffachem Mordverdacht.

Doch in den Fläschchen war kein Gift zu finden. Exhumierungen wurden angeordnet und in den Leichen konnte kein Gift festgestellt werden. Die Totenscheine und alle auffindbaren Befunde, der in ihrer Obhut stehenden Menschen wurden ausgehoben, doch in keinem Fall konnte der Kubovsky nachgewiesen werden, nachgeholfen zu haben. Bronchitis, Krebs mit Metastasen und Herzerweiterung waren als natürliche Todesursache zu betrachten. Als Kubovsky am 31. März vor Gericht stand, musste sie sich nur noch wegen mehrfachen Betruges verantworten. Ihr Verteidiger Dr. Rechert erwähnte noch, dass keiner der Mieter an der Krankheit, die „Kubovsky“ geheißen hatte, gestorben war.

Am 1. April hielten Staatsanwalt und Verteidiger ihre Schlussplädoyers. Dr. Rechert nutzte das Tagesdatum und machte sich über die Polizei lustig: „Wenn ein gewöhnlicher Mann, zum Beispiel ein Bäcker, ein Jubiläum feiert, macht er ein Riesenbrezel, ein Selcher eine Riesenwurst. Voriges Jahr hat die Sicherheitswache ihr vierzigjähriges Jubiläum gefeiert, dafür wollten sie ihren Riesenmord haben.“

Unter dem Gelächter der Zuhörer zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück und kehrten nach zwei Stunden mit dem Verdikt zurück: Schuldsprüche wegen Veruntreuung und Betrug.

Anna Kubovsky wurde zu zweieinhalb Jahren schweren Kerkers verurteilt. Sie nahm die Strafe ruhig entgegen.

Die Lerchenfelder Straße mit ihren hohen Wohnhäusern.

In der Lerchenfelder Straße 66 befindet sich heute ein nobles Restaurant.

Quellen: - Illustrierte Kronen Zeitung, 1910 - Österreichische Nationalbibliothek - (von Erich Müllner) + Text- und Bildergänzungen durch erichs-kriminalarchiv.com

9. Der Fall - Josef Weinmann

Am Samstag, den 23. Mai 1908, wurde in Straubing (Königreich Bayern) der 36 Jahre alte Tagelöhner Josef Weinmann aus Weißensulz in Böhmen durch die Guillotine enthauptet. Am 21. November 1906 hatte man in einem Waldesdickicht bei Mießburg die Leiche einer erdrosselten Frau gefunden. Sie wurde als die der 32jährigen Agnes Lindenberger aus Springerstein in Oberösterreich identifiziert, zu der Weinmann früher ein Liebesverhältnis gehabt hatte.

Die beiden waren von Bewohnern der Umgebung in der Nähe des Tatortes gesehen worden, zuletzt am 23. September 1906. Erst ein Jahr später konnte Weinmann verhaftet werden. Nach anfänglichem Leugnen gestand er am 13. Februar 1908, seine ehemalige Geliebte erdrosselt und beraubt zu haben. Das Schwurgericht in Straubing verurteilte ihn am 10. April 1908 zum Tode. Nachdem Prinz-Regent Luitpold auf sein Gnadenrecht verzichtet hatte, wurde Josef Weinmann am 23. Mai 1908 um 6 Uhr auf dem Hofe des Landgerichtsgefängnisses in Straubing durch Scharfrichter Franz-Xaver Reichhart mit der Guillotine enthauptet.

Quelle:- todesstrafen.de

10. Der Fall - Vera Renczi

Trotz der enorm hohen Zahl von 35 Morden sind wenig Daten über die rumänische Serienmörderin bekannt.

Ihr genaues Geburtsdatum ist immer noch ein Rätsel, denn obwohl einerseits gesagt wird, dass sie 1903 in der Stadt Bukarest geboren wurde, deuten andere darauf hin, dass sie schon Ende des 19. Jahrhunderts auf die Welt gekommen sein könnte. Es existieren keine zuverlässigen Dokumente mehr, die ihr Geburtsdatum bestätigen. Als belegt gilt - Vera Renczi wurde als Kind wohlhabender Eltern in Bukarest geboren.

Bereits im Alter von 10 Jahren, als ihre Familie nach Berkerekul (dem heutigen Zrenjanin) zog, zeigte sie frühreifes Interesse an Sex. Mit 15 Jahren fand man sie um Mitternacht im Schlafsaal einer Jungenschule. Ab diesem Zeitpunkt riss sie mit verschiedenen Liebhabern von daheim aus und kam erst dann wieder zurück, wenn deren Aufmerksamkeiten sie langweilten.

Vera Renczi

Als Kind verlor sie ihre Mutter und zog zu ihrem Vater in die Umgegend von Berkerekul (heutiges Zrenjanin ), da auch ihr Onkel gestorben war und sie nun sein Herrenhaus am Rande der serbischen Stadt erben würden.

Zu all dem wurde Vera in ein Internat geschickt, bis sie das Alter der Volljährigkeit erreichte, aber ihr widerspenstiger Charakter veranlasste sie oft, das Internat heimlich zu verlassen und verschiedene Freunde zu besuchen, viele von ihnen ältere. Tatsächlich argumentierten einige Leute, die sie kannten, dass Vera eine Frau mit einer krankhaften Anziehungskraft auf Männer und ziemlich eifersüchtig sei. Vera konnte ihre Geliebten jederzeit verlassen, aber wehe jemand versuchte den Spieß umzudrehen, denn sie war krankhaft besitzergreifend!

Mit 16 Jahren heiratete sie zum ersten Mal einen wohlhabenden österreichischen Geschäftsmann namens Karl Schick, der mehrere Jahre älter war als sie, und mit dem sie ihren Sohn Lorenzo bekam. Sie zogen in ein Weinanbaugebiet, wo sie eine sehr erfolgreiche Weinkellerei gründeten.

Das Ehepaar - Vera Renczi (ihr Geburtsname ist nicht bekannt und ob sie sich während der Ehe mit Karl Schick - Vera Schick nannte, geht aus den Akten nicht hervor) und Karl Schick.

Alles deutet darauf hin, dass die Beiden ihr gemeinsames Glück gefunden hatten; doch Veras Eifersucht blieb ungebrochen. Die langen Reisen ihres Bankiers-Ehemanns ließen sie glauben, dass er sie ständig mit anderen Frauen betrog. Eines Nachts im Jahr 1920, als sie in der Villa zu Abend aßen, vergiftete sie den Wein ihres Mannes mit Arsen. Von einem Tag auf den nächsten war er plötzlich spurlos verschwunden. Er starb und ihr Alibi bestand darin, ihrer Familie und ihren Freunden plausibel mitzuteilen, dass ihr Mann sie verlassen hatte. Ein Jahr lang trauerte "die Verlassene" um ihren Gatten, der ihren Angaben nach ohne Erklärung gegangen war, bis sie (ein Jahr später) schließlich von „Neuigkeiten“ berichten konnte. Nun wurde die Lüge weiter ausgeweitet. Sie erzählte allen, dass sie die Information hatte, dass ihr Mann zusammen mit ihrem Sohn (den sie einige Zeit später vergiftet hatte) bei einem Unfall an der französischen Côte d'Azur ums Leben gekommen war. Beweisen mußte sie es nie und niemand hat je nachgeforscht.

Bereits verwitwet und einsam lernte sie den zwei Jahre älteren und ebenfalls solventen Geschäftsmann Josef Renczi kennen , obwohl diese Beziehung auch nur zwei Jahre währte. Der Geschäftsmann war ganz offenkundig untreu und schließlich nach ein paar Monaten - laut Veras Angaben - auf „eine lange Dienstreise“ entschwunden. Nach einem weiteren Jahr verkündete sie, dass ihr zweiter Ehemann ihr in einem Brief geschrieben habe, er wolle sie für immer verlassen.

Nach dieser Episode wurde Vera eine "mysteriöse Männerjägerin", da ihre Vorgehensweise wie folgt war: Sie besuchte nachts Cafés und Nachtclubs, traf Männer, die selten an diesem Ort zu sehen waren, und brachte sie zu ihrer Villa, wo sie ihnen ein Bankett gab - Lebensmittel und vergifteten Wein -. Danach bewahrte sie die Leichen im Keller auf.

Vera Renczi heiratete zwar nicht mehr, doch sie hatte im Laufe der Jahre noch viele Liebhaber, insgesamt 32. Dieses schienen nie lange bei ihr auszuharren, und keiner wurde je wieder gesehen, nachdem er Vera „verlassen“ hatte. Sie hatte aber stets eine Erklärung für die Nachbarn - und einen neuen Liebhaber, der hinter den Kulissen wartete.

Für die Serienmörderin schien alles perfekt zu laufen, bis eine betrogene Frau den Schlüssel zum Rätsel lieferte: Die Frau eines Bankiers hatte die Abenteuer des Mannes schon lange geahnt, beschloss, ihm in die Bar zu folgen und sah, wie ihr Mann kurze Zeit später gemeinsam mit Vera in deren Villa verschwand.

Die Zeit verging und da sie tagelang nichts über ihren Mann wusste, beschloss sie, zur Polizei zu gehen, die mit einer gerichtlichen Genehmigung zu dem riesigen Herrenhaus ging, das die Mörderin bewohnte. Der Ort war so groß, dass die Truppen durch lange steingewölbte Korridore und durch drei Eisentore gehen mussten. Als sie in die Kellerräume hinabstiegen, wo sich unter anderem ein Keller voller erlesener Weine befand, traf die Polizei das blanke Entsetzen: 35 Zinksärge, jeder aufgereiht mit dem Namen und dem Alter des Verstorbenen. In diesem Moment wurde Vera festgenommen und einem Richter vorgeführt, der beschuldigt wurde, den Bankier und andere Männer getötet zu haben.

Das Herrenhaus von Vera Renczi in der Nähe von Becicherec - heute Zrenianinului.

Die Untersuchung ergab, dass die Opfer der "schwarzen Witwe" 35 waren, darunter ihre beiden Ehemänner, ihr Sohn und die gesamten Liebhaber.

Der überwältigende Beweis aber war die Entdeckung von Arsen im Keller, ein Gift, das auch in kleinster Dosierung 100 Menschen töten kann und im ehemaligen Jugoslawien weit verbreitet war.

Vera wurde wegen Mordes festgenommen und gestand, ihre Männer mit Arsen ermordet zu haben, wenn diese sich anderen Frauen zuwandten. Manchmal hatte sie noch ein romantisches „letztes Mahl“ als Höhepunkt des Rendezvous zubereitet. Das Ableben ihres Sohnes hatte andere Ursachen: Er hatte mit Erpressung gedroht, als er zufällig die Gruft im Keller entdeckt hatte.

An manchen Abenden saß Vera auf einem Lehnstuhl zwischen den Särgen und erfreute sich der Gesellschaft ihrer sie anbetenden Männer.

Vera bestritt zunächst die Vorwürfe, gestand dann aber die Morde. Den Bezug der Verbrechen gegenüber den Männern begründete sie damit, dass „sie die Vorstellung nicht habe ertragen könne, dass sie andere Frauen umarmen könnten, nachdem sie es mit ihr getan hätten“, und in Bezug auf den Tod ihres Sohnes, sagte sie dem Richter, sie habe es getan, "weil er ein Mann war und eine andere Frau in seine Armen nehmen würde".

Im Prozess wurde sie der 35 Todesfälle für schuldig befunden. Aufgrund ihres eigenen Geständnisses wurde die Giftmörderin erst zum Tode verurteilt, später wurde das Urteil aufgehoben und in lebenslange Haftstrafe umgewandelt, da die Zugehörigkeit zum Adel sie vor der Todesstrafe bewahrte, weshalb die „Demütigung“ der Hinrichtung in die der ewigen Einsperrung umgewandelt wurde .

Letztendlich starb Vera Renczi 1960 im Gefängnis eines natürlichen Todes, und niemand beanspruchte ihren Körper.

Quellen: Die große Enzyklopädie der Serienmörder (von Michael Newton), 2. Auflage 2005 - S. 334 - ISBN 3-85365-189-5 + Text- und Bildergänzungen durch erichs-kriminalarchiv.com

11. Der Fall - Friedrich Schumann

Anfang Juli 1920 begann der Prozeß vor dem Schwurgericht des Landgerichtes 3 in Berlin-Moabit gegen einen der ersten Serienmörder im Zwanzigsten Jahrhundert in der deutschen Kriminalgeschichte. Der Begriff Serienmörder war seinerzeit noch nicht geboren, man sprach erstmalig von Mord in Serie und war damit nicht mehr weit entfernt von der heute gebräuchlichen Bezeichnung.

Die Anklage lautete: Mord in 7 Fällen, Mordversuch in 15 Fällen, 5 Brandstiftungen mit Tötungsabsicht, Notzucht in 11 Fällen und mehrfacher schwerer Diebstahl, 3 Raubüberfälle und Einbrüche. Insgesamt waren es 54 Anklagepunkte (Angaben aus Stadtarchiv Potsdam vom 14. Mai 1924).

Die schweren Verbrechen geschahen zwischen 1914 bis 1920. Den wirklich ersten Mord beging der Angeklagte im Dezember 1911 und wurde seinerzeit als fahrlässige Tötung vom Gericht bewertet und mit 9 Monaten Gefängnis geahndet, die auch verbüßt wurde.

5 Monate Untersuchungshaft hatte der Richter von der Gesamtstrafe abgezogen.

Die Tat war folgende: Schumann trieb sich, Einzelgänger, der er war, gern in der Nähe von Falkenhagen, nordwestlich von Berlin gelegen, herum. Gegen Abend erspähte er auf einer Chaussee eine Frau, der er sich in den Weg stellte. Schumann zückte seine Selbstladepistole und drückte ab. Die Frau war sofort tot und der Wochenlohn, den die Erschossene bei sich trug, wechselte den Besitzer. Doch man konnte ihn ergreifen, übersah aber seine Beute.

Vor Gericht gab er an, er hätte die Frau aus Versehen erschossen, als er mit der Waffe hantierte. Fatalerweise glaubte man ihm und so wurde ein glatter Raubmord als fahrlässige Tötung gewertet.

Doch dieses feige Verbrechen war erst die „Generalprobe“ für die zahlreichen, noch zu schildernden Morde, die eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzte.

Doch zunächst, wer war Friedrich Schumann?

Friedrich Schumann kurz nach seiner Verhaftung.

Am 1. Februar 1893 wurde er in Berlin Spandau geboren. Sein Vater, wie auch sein Großvater waren ausgesprochene Trinker von alkoholischen Getränken aller Art. Friedrich Schumann hatte zeitlebens damit keine Probleme.

Sein Vater war vorbestraft wegen verschiedener Notzuchtverbrechen an Kindern, Betrügereien und Diebstahl. Immer wieder folgten Aufenthalte in Gefängnissen.

Schumanns Mutter hingegen war wie seine Schwester streng religiös und Mitglied der Mormonen, die seinerzeit als Sekte angesehen wurde.

Der Junge lernte Schlosser bei einem Berliner Großbetrieb (Gasanstalt) vom April 1907 bis 1910 und erhielt ein gutes Zeugnis. Er galt als verläßlich und fleißig.

Seine Kindheits- und Jugendzeit, so wurde überliefert, war außerordentlich bescheiden und trübe. Doch dies war bei den damaligen weitverbreiteten wirtschaftlichen Verhältnissen eher die Regel als die Ausnahme. Es kann vermutet werden, daß in dieser Zeit der Grundstein für seine späteren Taten gelegt wurde. Wutkrämpfe und Anzeichen offener Epilepsie wollte man bei ihm beobachtet haben.

Nach seiner Lehre wurde er am 6. Februar 1916 zum Militär gezogen und mußte, tausender Soldaten gleich, in den Ersten Weltkrieg. Er kämpfte unter anderem auch in Flandern. Hier lernte Friedrich Schumann treffsicher zu schießen. Es wurde seine Leidenschaft und später sein Verhängnis.

(Beispielfoto)

Er diente in mehreren Truppenteilen und mußte wegen Verletzungen einige Male Lazarette aufsuchen. Kommt gelegentlich auf Heimaturlaub nach Hause zurück. Für den mittlerweile guten Schützen erhält er das eiserne Kreuz. Trotzdem desertierte er und die Polizei suchte ihn im Raum Mainz wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ihm wurde angelastet, eine Frau auf einer Chaussee überfallen und versucht haben, sie im Chausseegraben anschließend zu vergewaltigen. Damit das Opfer ihn nicht wiedererkennt, hätte er ihr den Rock auf das Gesicht gepreßt, ein Messer gezogen und dreimal zugestochen. Die hilflose Frau habe daraufhin ihren Widerstand aufgegeben. Doch dann fehlte dem Täter plötzlich die Potenz und er ließ von ihr ab. Das Drama soll cirka eine halbe Stunde gedauert haben. Schumann konnte vorerst aber nicht aufgespürt werden.

Gemäß amtlicher Unterlagen kehrte er unbehelligt am 27. November 1918 nach Berlin Spandau in die Staakener Straße 6 zurück und heiratete bald darauf.

Am 19. August 1919 meldete erstmalig die Abendausgabe des Berliner Tageblattes „Die Massenmorde am Falkenhagener See“, daß seit drei Jahren ein allem Anschein nach geisteskranker Mann umherstreife und vermutlich fünf bisher unaufgeklärte Morde zu verantworten habe. Am Vortag sei in unmittelbarer Nähe des Falkenhagener See gegen acht Uhr abends der 52-jährige Hilfsförster Franz Nilbock, verheiratet und Vater von drei Kindern, durch zwei Schüsse schwer verletzt worden. Wenig später im Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben.

Kurz nach dem Angriff auf den Förster sei dieser gefunden worden und konnte auf dem Weg in das Krankenhaus noch Aussagen: “Der Schütze hatte eine Armeeuniform sowie eine Schirmmütze getragen und mit einer Parabellumpistole (Doppel-laufwaffe) auf mich geschossen“. Der Schütze sei ca., 25 Jahre alt und Nilbock hätte ihn zuerst für einen Wilderer gehalten und ihn angerufen, wo er denn hin wolle. Als Antwort schoß der unbekannte Schütze zweimal mal, der dritte Schuß versagte. Der Förster war schwer getroffen, aber noch in der Lage mit Schrot zurückzuschießen und den flüchtenden Mann auch an der Schulter zu treffen. Danach sei der Unbekannte in der Dunkelheit verschwunden und Nilbock zusammengesunken.

Die Polizei hatte darauf den Wald mit Polizeihunden nach Spuren abgesucht, weil der Täter als der langgesuchte „Geisteskranke in Soldatenuniform“ vermutet wurde.

So meldete am Mittwoch, den 20. August 1919 das Berliner Tageblatt, daß die Kripo annimmt, der gesuchte Täter vom Vortag hätte vermutlich auch vor einigen Tagen auf der Schönwalder Chaussee bei Spandau den Arbeiter Lemm ermordet. Die zwei tödlichen Schüsse gegen Lemm waren aus einer Parabellumpistole des Kalibers 9 Millimeter abgefeuert worden. Die Obduktion der Leiche des ermordeten Förster Nilbock hatte nun ergeben, daß auch der Förster durch zwei Schüsse aus einer gleichen Waffe getötet worden ist. Dazu kam noch, daß die Personenbeschreibung des Täters genau mit der des Mörders von Lemm übereinstimmte.

In allen Berliner Tageszeitungen wurde darüber berichtet und Arztpraxen, Krankenhäuser waren sensibilisiert. Gesucht wurde ein Mann mit Schußverletzungen durch Schrotmunition.

Auch der Arzt Dr. Teffling in der Potsdamer Straße 42 in Spandau hatte in der Presse die Geschehnisse verfolgt.

Das Berliner Tageblatt vom 20. August 1919 veröffentlichte unter der Überschrift „Verhaftung des Massenmörders von Falkenhagen. Verräterische Schrotschußwunden,“ folgende Meldung:

"Der Massenmörder von Falkenhagen, der zuletzt den Förster Nilbock erschossen hat, ist heute verhaftet worden. Heute Vormittag gegen 11 Uhr kam ein Mann in die Sprechstunde des Arztes Teffling, Potsdamer Straße 42 zu Spandau, der eine zerrissene Uniform trug und eine Wunde am Hinterkörper hatte. Dem Arzt fiel das Benehmen des Mannes auf. Er ließ ihn in sein Verbandszimmer eintreten und benachrichtigte heimlich die Kriminalpolizei.

Auf die Frage des Arztes, woher die Verletzung stammte, gab der Verwundete an, daß er bei den Notstandsarbeiten der Straßenbahn beschäftigt sei und dort von den Splittern einer Sprengpatrone verletzt wurde. Die Kriminalbeamten sagten dem Verletzten auf den Kopf zu, daß er der gesuchte Massenmörder aus dem Falkenhagener Forst sei. Der Mann leugnete nicht und gab nur verworrene Antworten. Er schien ganz gebrochen zu sein. Es ist, soweit bisher festgestellt werden konnte, ein Arbeiter Schumann aus der Staakener Straße 6 in Spandau. Der Arzt stellte fest, daß in der Wunde des Verletzten sich noch Schrotkörner befanden, die von dem Schuß, den der ermordete Förster Nilbock auf den fliehenden Mörder abgegeben hatte, herrühren dürften."

Der festgenommene Schumann wurde zunächst zur Polizeiwache Spandau gebracht, am 21. August 1919 erkennungsdienstlich behandelt (s. Merkblatt) und anschließend von Kriminaloberwachtmeister Lahmann vernommen.

Vor ihm saß ein mittelgroßer, schmächtiger junger Mann mit auffallend unschön vorgeschobener Kinnpartie. Der Oberkiefer mit trotzigen geschlossenen Lippen wich stark zurück. Graublaue Augen mit stechendem Blick, die Stirn fliehend, so ein Beobachter.

Zu erahnen sei ein Mensch mit starken Minderwertigkeitskomplexen, der dies aber zu überspielen versuchte, wobei sein greisenhaft wirkendes Gesicht verstörend wirkte.

Zwischenzeitlich waren Ermittler in die Wohnung von Schumann gefahren und hatten diese durchsucht. Das Berliner Tageblatt vom 21. August sprach gar „von einer Wagenladung“ an Waffen, welche man gefunden hatte. Unter anderem jede Menge Gewehre, Munition verschiedenster Art, Handgranaten, Einbrecherwerkzeuge, darunter auch Gummihandschuhe, die wohl anscheinend zur Vermeidung der Fingerabdrücken dienten. Das gesamte Sammelsurium wurde zur Wache gebracht.

Immer mehr verdächtige Gegenstände wurden zutage gefördert, die aus Straftaten hätten stammen können, unter anderem zwei Uhren, eine Drillichjacke und eine Krawatte, wie die Zeitungen zu vermelden wußten.

Bei der Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung war Schumanns Ehefrau Anna anwesend und fiel „aus allen Wolken“, was die Kripo alles zutage förderte. Sie erzählte den Beamten, daß ihr Mann häufig nachts unterwegs gewesen sei und erst gegen drei oder vier Uhr in der Früh nach Hause gekommen sei, manchmal auch erst gegen sechs Uhr heimgekommen ist. Sie habe ihm deshalb auch Vorwürfe gemacht, doch er hätte sie dann bedroht und auch geschlagen. Er sei halt ein Wilderer, doch das dürfe niemand wissen. Von dem angeblich erlegten Wild hätte er aber nie etwas mitgebracht.

Nun wurden die Überfälle, Mordversuche mittels Schußwaffen, angebliche Selbstmorde, einfache Morde und Doppelmorde aus den letzten Jahren rund um den Falkenhagener See hervorgeholt und neu bewertet.

Vor einiger Zeit war der Schlosser Robert Kiwitt aus Blankenburg mit seiner Braut Martha Reich aus Berlin im Wald erschossen aufgefunden worden. Zunächst glaubte die Polizei, hier läge ein Doppelselbstmord vor und kein Verbrechen. Die Freigabe des Paares zur Beerdigung wurde veranlaßt. Doch eine Anzeige, vermutlich aus dem Kreis der Verwandtschaft, legte die ersten Spuren des Zweifels an der Doppelselbstmordtheorie und nun wurde daraus ein Doppelraubmord durch unbekannte Hand.

Der Berliner Lokal Anzeiger vom 22. August 1919 meldete: