1. Der Fall - Josef Seyr

Die Cacilia Nöster war ein lebenslustiges, immer heiteres Mädchen. Zwar hatte es die 23jährige nicht leicht. Ihre Eltern waren schon tot und der Bauernbursche Josef Seyr, mit dem sie seit einiger Zeit ging, hatte sie in letzter Zeit spürbar vernachlässigt. Zu allem Überfluß war sie von ihm im vierten Monat schwanger. Sie war Dienstmagd beim Mayr in Donach Nr. 1, Gemeinde Altenberg.

Der 7. Februar 1927, ein Sonntag, sollte jedoch ein schöner Tag für sie werden. Josef Seyr hatte sie zu einer Tanzunterhaltung eingeladen, gegen 13 Uhr wollte er sich mit ihr auf der Strasse zwischen Donach und Edt treffen. Cäcilia Nöster machte sich hübsch, brannte ihre Haare und borgte sich eine neue Schoß und Schuhe aus. Beim Weggehen fragte sie noch die zweite Magd, Theresia Beutelberger, ob auch alles passe. Gegen 13 Uhr verließ sie das Haus ihres Dienstherrn- und war von da an verschwunden. Weder war sie in Webemdorf beim Tanz gesehen worden noch bei ihren Stiefeltern in Hellmonsödt oder bei anderen Verwandten. Lediglich ein Bauernbursche behauptete, sie auf einei Hochzeit in Außertreffling gesehen zu haben. Ihr Freund war schon eine Stunde nach dem geplanten Zusammentreffen in einem Bauernhaus in Niederhaslach eingetroffen und hatte dort den ganzen Nachmittag Zieharmonika gespielt.

Cäcilia Nöster

Wie immer in solchen Fällen begann die Gerüchteküche zu brodeln. Vieles deutete auf einen Selbstmord der Cäcilia Nöster hin, die sicher unerwünschte Schwangerschaft hätte Grund genug dafür sein können. Am 13. März fand der Bauernsohn Franz Stadler aus Edt in einem Jungdickicht hart an der Straße Altenberg - Reichenau außerhalb der Ortschaft Donach den blutbefleckten Kopfschal des Mädchens, der an einem jungen Fichtenbäumchen hing. Stadler erzählte später, er hätte in der Nacht zuvor geträumt, die Abgängige liege in dem Wald nächst dem Grubauerngute, dem elterlichen Anwesen von Nösters Geliebten Josef Seyr. Als er am Sonntagnachmittag an diese; Stelle nachgeschaut hatte, hat er tatsächlich den blutigen Schal gefunden.

Sofort wurde unter Mitwirkung der Bevölkerung das gesamte Gebiet durchstreift, wobei einige interessante Dinge zum Vorschein kamen: die Handtasche der Abgängigen, eine Flasche mit abgebrochenem Hals, die vermutlich Wein enthalten hatte, ein grobes Sacktuch und ein angerostetes Bajonett. Am Dienstag darauf wurde mit Hilfe zweier Polizeihunde das ganze Gebiet noch einmal abgesucht in der Hoffnung, auch die Leiche zu finden, allerdings erfolglos.

Die Nähe des Fundortes zum Seyerschen Anwesen veranlaßte allerdings die Gendarmerie, Josef Seyr zu verhaften. Eine Zeitlang kursierte das Gerücht, an Cäcilia Nöster wäre - mit Wissen Seyrs - eine Leibesfruchtabtreibung vorgenommen worden, einige Befunde an dem Schal schienen in diese Richtung zu deuten. Unter dem Verdacht der Mitwisserschaft wurde daraufhin auch der Häusler Anton Mayr aus Weigersdorf verhaftet. Am 24. März verhafteten die Gendarmen noch den

Bruder Seyrs und die Gattin Mayrs. Eine Hausdurchsuchung am Grubauerhof blieb erfolglos. Am Samstag, dem 26. März schließlich entschlossen sich die Gendarmen zu einer neuerlichen Hausdurchsuchung im Seyrschen Anwesen. Gegen 3/4 9 Uhr vormittag begannen sie mit der Arbeit. Etwa eine halbe Stunde später untersuchten sie mit Eisenstäben den Sandboden einer sogenannten Strohöse im Stadel, wo sonst die Strohfechsung aufbewahrt wurde, zu der Zeit aber nur etwas Streu eingelagert war. Zunächst kam bei diesen Grabungen ein alter Sack zum Vorschein, von dem der Besitzer Franz Seyr erklärte, er sei seinerzeit über eine im Boden befindliche Wasserrinne geworfen worden. Dann wurden einige Kleider ausgegraben, für deren Vorhandensein Seyr wieder eine harmlose Erklärung fand. Schließlich, etwa 25 Zentimeter unter der Erde, kam neuerlich ein Sack zum Vorschein, in dem eine Leiche steckte. Die Erde ringsherum war so festgestampft, daß der Körper mit einem Krampen freigelegt werden mußte. Cäcilia Nöster war - eineinhalb Monate nach ihrem Verschwinden - wieder aufgetaucht.

Die Leiche wies 25 schwere Verletzungen auf, die von einem Stilett stammten. Der Kopf war fast vollständig abgetrennt, da der Hals bis zum Genick durchschnitten worden war.

Telefonisch verständigt, brach aus Linz sofort eine Gerichtskommission nach Altenberg auf. Außerdem wurde Josef Seyr mit einem Auto aus dem Gefangenenhaus zu seinem Elternhaus hinaufgebracht. „Angesichts der Leiche gestand Seyr dann ohne Gemütsbewegung kalten, ruhigen Tones, seine Geliebte Cäcilia Nöster am 7. Februar um etwa 13 Uhr in einem Walde nächst dem Eltemhause, wo sie sich zu treffen vereinbart hatten, mit einem griffesten, eigens scharf geschliffenen Messer ermordet zu haben."

Aufgrund der eigenartigen Äußerungen, die sein Vater Franz Seyr während der Auffindung der Leiche gemacht hatte, wurde er gemeinsam mit seiner Frau ebenfalls verhaftet. Insgesamt waren somit sechs Personen in Haft, von denen aber fünf mit dem Mord letztlich nichts zu tun hatten und wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Josef Seyr hatte den Mord ohne Mitwisser verübt.

Zunächst gestand er jedoch nur, seine Geliebte auf deren eigenes Verlangen getötet zu haben, weil sie über die Schwangerschaft völlig verzweifelt gewesen war. Als sie sich an der vereinbarten Stelle nahe seinem Elternhaus im Walde getroffen hatten, hätte sich die Nöster selber ein Taschentuch vor die Augen gebunden, sich auf den Boden gelegt und Seyr gebeten, sie zu erstechen. Er, Seyr, hätte sich dann auf sie gekniet, ihr den Hals durchschnitten und ihr noch eine Anzahl Stiche gegen Kopf, Brust und Bauch versetzt. Nachdem er die Leiche mit Reisigbündeln zugedeckt hatte, begab er sich zum Leitner in Niederhaslach, wo er den ganzen Nachmittag Zieharmonika gespielt hatte. Dann holte er von zu Hause einen Sack und einen Strick, zog im Wald der Toten den Sack über, band ihre Knie mit dem Strick zusammen und verbarg das Bündel im Stadel unter dem Stroh.

Am darauffolgenden Morgen ging er nach dem Frühstück wieder zum Tatort, um noch einige verräterische Sachen verschwinden zu lassen. Nach der Jause schaufelte er in der Scheune eine Grube aus, legte den Leichnam hinein, schüttete Erde darüber, trat die Erde fest und legte wieder Stroh darauf. Der Zeitpunkt war für ihn insoferne günstig, als sein Vater fortgegangen war und die Mutter im Hause Arbeit hatte. Er hatte sich, um nicht aufzufallen, an einem Wagen zu schaffen gemacht, und war von Zeit zu Zeit in den Stadel gegangen, um dort die Leiche zu verscharren.

Bei dieser Verantwortung blieb Seyr bis in den April hinein. Nachdem aber die Vorhaltungen des Untersuchungsrichters immer drängender geworden waren, legte er schließlich ein volles Geständnis ab: Er war am 7. Februar schon in der Absicht fortgegangen, Cäcilia Nöster zu ermorden. Am vereinbarten Treffpunkt hatte er sie aufgefordert, mit ihm in den Wald zu gehen, angeblich, um den Weg abzukürzen. In der Nähe der Reisigbündel faßte er die Ahnungslose beim Arm und stieß sie zu Boden. Sie rief: „Was machst du denn?" Der Bursche sagte darauf: „Erstechen tu ich dich", und hielt ihr mit dem Taschentuch der Mund zu, damit sie nicht mehr schreien konnte. Mit der rechten Hand führte er die Messerstiche, zuerst gegen den Hals, dann gegen die Brust. Cäcilia Nöstei hat noch mit den Armen herumgeschlagen und wollte vergeblich seine Hand, die das Messer führte, fangen. In seiner Angst, es könnten Leute dazukommen stach Seyr blindlings auf das Mädchen ein, bei der Obduktion wurden schließlich zwanzig Messerstiche gezählt.

Als Motiv für seinen Mord führte Seyr an, daß er wegen des ledigen Kindes wahrscheinlich das Elternhaus nicht erhalten hätte. Schon als er zweieinhalb Jahre zuvor das Verhältnis mit Cäcilia Nöster begonnen hatte, war es zu Hause zu Zerwürfnissen gekommen. „Sie haben die Nöster nicht wollen, weil sie nichts gehabt hat." Ihre Schwangerschaft hatte ihn dann in Panik versetzt, denn nun schien der elterliche Hof verloren und er hätte außerdem für das Kind aufkommen müssen.

In einem aufsehenerregenden Schwurgerichtsprozeß am 20. Mai 1927 wurde Josef Seyr zu 16 Jahren schweren Kerkers verurteilt, verschärft durch einen Fasttag vierteljährlich.

Quellen: Arsen im Mohnknödl (von Franz Steinmaßl) Ausgabe 1992 - S. 124-127 - ISBN 3900948133

2. Der Fall - Franz Gerauer

Josef Eder, Bauer in Thannöd, Gemeinde Lengsham, Bezirksamt Pfarrkirchen, war bereit zum Kirchgang nach Triftern. Wie an allen Sonntagen hatte er sich seinen Sieben-Tage-Bart mit dem Rasiermesser abgeschabt und das Sonntagsgewand angezogen. Eine dicke Überjoppe und ausgepolsterte Ohrenschützer unter dem Hut vervollständigten seinen Habit. Bereits seit geraumer Zeit begleitete ihn seine 54jährige Ehefrau Kreszenz nicht mehr auf dem dreieinhalb Kilometer langen Weg zur Pfarrkirche. Sie kränkelte und hätte körperlich die Strapazen nicht mehr durchgestanden, zumal in der winterlichen Jahreszeit das Gehen im knöcheltiefen Schnee und bei klirrender Kälte eine gute Konstitution verlangte. Josef war um die Gesundheit seiner Frau sehr besorgt und hatte sich vorgenommen, alsbald einen Doktor ins Haus zu rufen.

Die Eheleute Eder waren kinderlos und hatten eine Pflegetochter angenommen. Das Mädchen hieß Hermine Bloch, war inzwischen 19 Jahre alt und mit der Bäuerin um etliche Ecken herum verwandt. Das Mädel wurde gehalten wie ein eigenes Kind, durfte zu den Eders Vater und Mutter sagen. Zu dritt wohnten sie ziemlich weit ab von dem damals 84 Einwohner und 17 Wohngebäude zählenden Ort, nur in engerer Verbindung mit den Nachbarn in den 150 Meter und 200 Meter weit entfernten Höfen. Mina, wie sie mit Kurznamen gerufen wurde, ging nun stellvertretend für die Kreszenz an der Seite ihres Vaters zum sonntäglichen Gottesdienst.

Bevor die beiden die Wohnstube verließen, langte der Bauer mit dem rechten Zeigefinger und dem Mittelfinger in einen kleinen Emailkessel, der an einem Nagel an der Wand neben dem Türstock hing. Mit den benetzten Fingern sprühte er Weihwasser in Richtung seiner Frau, die hüstelnd auf dem Kanapee saß. „Gelobt sei Jesus Christus", flüstere sie kaum hörbar und schlug das Kreuzzeichen, „in alle Ewigkeit Amen", antwortete darauf der Mann. Dann gingen er und Mina aus dem Haus.

Die Zeit war knapp, Eder wollte nicht zu spät in die Kirche kommen. Weitausholend schritt er voraus, der Schnee knirschte unter dem festen Tritt seiner genagelten Stiefel. Die Mina hatte zu tun, um mit ihm mithalten zu können. Mehrmals rief sie dem Bauern zu: „Renn doch nöd so, ich komm' ja nimmer mit!" Das große wollene Kopftuch um Schultern und Kopf gewunden, stolperte sie mehr als sie ging hinterdrein. Als die zwei Einödler vor der Kirche ankamen, steckten die bereits anwesenden Leute die Köpfe zusammen und tuschelten miteinander. Gar zu gerne dichteten sie dem 46jährigen Bauern und der 19 Jahre alten Ziehtochter ungerechtfertigt ein Verhältnis an. Allesamt wußten darum, daß die Kreszenz eine schwerkranke Frau, der Josef aber ein kraftstrotzendes Mannsbild war.

Nachdem der Bauer und Mina fort waren, schloß Kreszenz Eder die Haustüre ab. Jedesmal, wenn sie allein im Hause war, schlich sich eine beklemmende Angst bei ihr ein. Viele undurchsichtige Gesellen trieben sich in der Gegend umher, denen man besser nicht begegnete. Immer öfter wurde eingebrochen und gestohlen, insbesondere in den Zeiten, wo Hausbewohner abwesend waren und ihren Christenpflichten nachkamen. In Schränken und Tischschubladen im Schlafzimmer bewahrten die Eders viel Geld auf, da tat man gut daran, vor Diebsgesindel auf der Hut zu sein. Erst vor kurzem wollte sich ein Fremder gewaltsam Zutritt ins Haus verschaffen, zwei aufmerksame Hofhunde verbellten ihn aber so heftig und anhaltend, daß er schnellstens in Richtung des Waldes weglief, zu dem es vom Anwesen aus nur 120 Schritte waren.

Da der Bauer den Zugang ins Haus vom Stall her verriegelt hatte, bevor er zum Gottesdienst ging, durfte sich die Bäuerin nach dem Verschließen der Haustüre sicher fühlen, weil sie auch noch die beiden Hunde zu ihrem Schutz in die Wohnstube geholt hatte.

Nach dem Ende des Gottesdienstes verweilte Josef Eder noch auf ein Geschäft mit dem Viehhändler. Die Mina aber machte sich auf den direkten Heimweg. Gegen 10 Uhr kam sie zu Hause an, fand die Haustüre verschlossen, und auf ihr Rufen meldete sich die Bäuerin nicht. Anfänglich glaubte Mina, die Mutter habe sich ins Bett gelegt und wie schon öfter die Stalltüre aufgemacht, um es dem Bauern und ihr zu ermöglichen, ins Haus zu kommen. Die Stalltüre war offen. Als Mina in die Wohnstube eintrat, sah sie zahlreiche Blutspuren. „Die Mutter wird doch nicht schon wieder Blutbrechen gehabt haben?" erschrak das Mädchen und eilte die Stiege hinauf ins Schlafzimmer der Kreszenz, wo diese in einer großen Blutlache lag. Sie war tot. Hermine Bloch rannte vor das Haus und schlug Blechgeschirr gegeneinander, um die Nachbarn auf sich aufmerksam zu machen. Der Bauer Weggartner hörte das Lärmen und lief zu dem Mädchen. Im selben Augenblick traf Eder in seinem Anwesen ein. Wie gehetzt folgte er der Mina hinauf ins eheliche Schlafgemach. Tieferschüttert stand er vor der von ihm geliebten Frau, sah in ihr wächsernes Gesicht und stellte fest, daß sie brutal hingemordet worden war. Die durchwühlten Schränke und offenstehenden Tischschubladen sagten ihm, daß sie der noch unbekannte Täter auch beraubt hatte. Eder ersuchte seinen Nachbarn, die Gendarmerie in Triftern zu verständigen.

Am Tatort rekonstruierten die Gendarmeriebeamten: Der Täter war vom Stadel her in den Stall und von dort aus in die Wohnstube gekommen. Das Stadeltor hatte sich von außen öffnen lassen, es brauchte nur der Riegel weggeschoben zu werden. Die Stalltüre war mit einer Arbe, einem schmiedeeisernen Türbeschlag, in dem ein Eisenstift als Verschluß diente, zugehängt. Der Eindringling hatte um die Arbe herum das Holz mit sieben Löchern ausgebohrt, und danach ging die Türe auf.

Die Bäuerin war offensichtlich mit der Herstellung eines Nudelteigs beschäftigt gewesen. Alle nötigen Arbeitsgeräte und Zutaten lagen noch auf dem Tisch. Als der Täter überraschend in die Wohnstube kam, hatte die Frau aller Wahrscheinlichkeit nach die Hunde auf ihn gehetzt. Der Fremdling stach auf die Tiere ein und verletzte einen Hund mit einem langgezogenen Schnitt schwer an der Kehle. Das am Boden vorgefundene Blut stammte von diesem Hund. Er hatte sich in die hinterste Ecke der Ofenbank verkrochen, das andere Tier lag verängstigt neben ihm. Im Schlafzimmer über dem Stiegenaufgang war die Tat geschehen. Vier Messerstiche wies die neben dem Bett liegende Leiche auf. Nahe bei der Haustür beim Hausgang lag das Kopftuch der Getöteten, welches sie stets getragen hatte. Das schloß darauf, daß die Bäuerin den Versuch unternommen hatte, dem Täter ins Freie zu entkommen.

Dem Verbrecher waren in die Hände gefallen: vier Tausender, 15 Hunderter, der Rest in Fünfzig- und Zwanzigmarkscheinen, 350 Mark in Gold, Zehn- und Zwanzigmarkstücken und 40 Mark in Silber. Insgesamt eine Summe von 15000 Mark. Der Tat verdächtigt wurde der 40 Jahre alte Schreiner Johann Schwarz aus München. Dieser, ein bekannter Schleichhändler, war in Thannöd bestens bekannt. Er kam seit längerem mindestens einmal die Woche, manches Mal sogar öfter in den Ort und zu den Eders. Diese verkauften ihm Butter, Schmalz, Geselchtes, Brot, Eier und Geflügel zu überhöhten Preisen, und Schwarz setzte die Lebensmittel in München auf dem Schwarzen Markt gewinnbringend ab. Vom Anwesen Eder weg, auf der Asamer Straße dem Wald zu, entdeckten ermittelnde Beamte im Schnee Abdrücke von gerippten Schuhsohlen. Der Schreiner Schwarz hatte einige Male Schuhe mit solchen Sohlen an, wenn er auf Hamstertour war. Mina sagte dies den Gendarmen.

Am Sonntag, dem 30. Januar 1921, war Hermine nicht zum Gottesdienst gegangen. Sie war daheim geblieben, um der bettlägerigen Bäuerin beizustehen, falls sie wieder einen Blutsturz haben sollte. Akkurat zur Gottesdienstzeit kam Schwarz ins Haus. Als Mina ihm sagte, daß die Mutter krank im Bett liege, bedrängte der Mann das Mädel, führte zweideutige Reden und versprach ihm, jeden Wunsch zu erfüllen, wenn es sich ihm hingebe. Zufällig bekam die Mina Besuch von einer Freundin aus der Nachbarschaft, und Schwarz konnte sein schmutziges Vorhaben nicht ausführen. Am Freitag, dem 4. Februar und zwei Tage vor der Mordtat, tauchte Schwarz am Vormittag schon wieder im Hause Eder auf. Er hatte herausgefunden, daß der Bauer nicht daheim sei und auch nicht so schnell zurückkommen werde. Daß die Bäuerin nach wie vor kränklich war und die meiste Zeit im Bett zubrachte, kam seiner Absicht, bei der Mina endlich zu erreichen, was er wollte, sehr entgegen. Die Gunst der Stunde wollte er nutzen, selbst wenn er gewalttätig werden müßte. Schwarz ging gleich aufs Ganze. Mina wehrte sich mit aller Kraft gegen den Wüstling und widersetzte sich lautstark seinen Wünschen. Kreszenz Eder hörte von der Wohnstube hinauf in ihre Schlafkammer laute Stimmen und ein Gepoltere. Sie verließ ihr Bett und ging nachsehen, was unten los sei. Gerade noch im rechten Moment war sie gekommen, Schwarz hatte die Mina bereits gewaltsam aufs Kanapee gedrückt.

Diese für die Ermittlungsbeamten noch unbekannten Tatsachen bestärkten den Verdacht der Täterschaft gegen Schwarz. Die Fahndung nach ihm lief an. Am späten Nachmittag teilte die Polizeidirektion München der Gendarmerie in Triftern bereits mit, daß Schwarz als Täter ausscheide, er besitze ein einwandfreies Alibi für die Tatzeit. Der Mann habe mit Bekannten seit Samstag, dem 5. Februar, in seiner Wohnung zugebracht und diese zu keiner Zeit mehr verlassen. Was für eine Enttäuschung für die Beamten der Gendarmeriestation Triftern.

Am Montag, dem 7. Februar 1921, fiel Leo Günzer, Wachtmeister der Münchner Schutzmannschaft - Abteilung „Englischer Garten" - bei seinem Streifengang ein Mann in verdächtiger Weise auf. Gegen dreiviertel 11 Uhr mittags sah er in den Anlagen der Hirschau, nahe beim Aumeister und abseits des Weges, wie dieser sich auffallend abmühte, an einem Gebüsch mit den Händen ein Loch in die Erde zu graben. Von Berufs wegen neugierig und skeptisch, wollte er es genau wissen, was der Mensch trieb. Nach intensiver Beobachtung entdeckte er, daß der Mann in das Loch etwas hineinsteckte und es schnell mit dem Häuflein ausgebuddelter Erde wieder zumachte. Sich nach allen Seiten umsehend, entfernte sich der Mann eilenden Schrittes in Richtung Innenstadt.

Als er außer Sichtweite war, suchte Wachtmeister Günzer danach, was vergraben wurde. Ungläubiges Staunen lag auf seinem Gesicht, als er einen Geldschatz vor sich hatte. Fast 15000 Mark in Tausender- und Hunderternoten, in Fünfzig- und Zwanzigmarkscheinen, sowie Gold- und Silbermarkstücke hielt er in den Händen. Er tat das Geld wieder in das Versteck zurück und gab Erde darüber.

Dem Polizeibeamten erschien eine Verfolgung des Mannes nicht erfolgversprechend. Zu groß war dessen Vorsprung. „Ich muß ihn abpassen, wenn er sein Geld holt, und dann stellen", überlegte er. „Dann darf mich der Mensch nicht erkennen, daß ich Polizist bin." Günzer hatte gelernt, daß der Täter den Tatort wieder aufsucht, und folgerichtig rechnete er damit, daß dieses alsbald geschehen werde. Er ging in die Gastwirtschaft zum Aumeister, borgte sich vom Wirt Zivilkleidung aus und gab sich auf die Lauer. Die Rechnung ging auf. Schon kurz vor 12 Uhr kam der Mann tatsächlich, und als er nach dem Geld sah, trat Wachtmeister Günzer auf ihn zu. Durch Vorzeigen des Dienstausweises gab er sich als Polizeibeamter zu erkennen, verlangte von dem inzwischen einer Straftat Verdächtigten Angaben zur Person und notierte: Franz Gerauer, geboren am 11. Mai 1886 in Oberindling, Bezirksamt Griesbach/Rottal, Chauffeur bei Aichmann in der Ungererstraße 92/11 in München.

Gefragt, woher er das Geld habe, antwortete Gerauer, dieses sei sein Verdienst aus allerlei Geschäften, die er betreibe. Unter anderem handle er auch mit Gold und Silber. Auf dem Weg zur Polizeistation in der Feilitzschstraße unternahm der Festgenommene einen Selbstmordversuch. Auf der Mandlbrücke sprang er über das Geländer in den Schwabingerbach. Da er an den Händen gefesselt war, hätte er sich selbst nicht mehr retten können. Wachtmeister Günzer holte ihn sofort wieder heraus. Mit dem Suizidversuch war es Gerauer ernst gewesen, er wollte sich tatsächlich ertränken. Kurz darauf gestand Gerauer, der Raubmörder von Thannöd bei Triftern zu sein.

Franz Gerauer war vorbestraft. Als er im Dezember 1919 eine Strafe wegen zweier schwerer Diebstähle verbüßt hatte, fand er in der Folgezeit keine Arbeit mehr. Er wurde arbeitslos und mußte fortan mit einer geringen Arbeitslosenunterstützung seinen Lebensunterhalt bestreiten. Zuletzt bekam er 10 Mark Stütze für den Tag. Sein Schuldenberg wuchs ihm bis über beide Ohren hinaus. Als Gerauer nicht mehr ein noch aus wußte, wandte er sich an seinen Bruder Josef. Dieser griff ihm mit einem Darlehen von 1200 Mark unter die Arme. Als Josefs Ehefrau von der heimtückischen Machenschaft ihres Mannes erfuhr, verlangte sie die sofortige Rückzahlung des gesamten Betrages. Franz hatte das Geld fast aufgebraucht und konnte nichts zurückgeben. In die Enge getrieben, sah er keinen anderen Ausweg aus der mißlichen Lage als den, sich Geld zu beschaffen. Und er wußte auch gleich woher.

Im Sommer 1920 hatte ihn einmal sein früherer Arbeitskumpel Josef Schmidbauer aus der Nymphenburger Straße mit nach Thannöd genommen. Seine Stieftochter lebte dort im Hause der Bauersleute Eder. Die Hermine erwähnte damals so nebenbei, daß im Hause Eder eine Menge „Zaster" vorhanden sei. Daran erinnerte sich Gerauer. Am Samstag, dem 5. Februar 1921, setzte sich Franz Gerauer nachmittags um 3 Uhr am Hauptbahnhof in München in den Zug und fuhr nach Pfarrkirchen. Die Fahrkarte kostete etwas mehr als 14 Mark, und für eine Übernachtung in einer Bauernwirtschaft reichte sein momentanes Barvermögen gerade noch aus.

In Pfarrkirchen mietete er ein Zimmer. Gerauer verließ am nächsten Morgen zeitig sein Quartier und ging auf der Hauptstraße über Anzenkirchen nach Thannöd. Dort kam er gegen 7 Uhr früh an. Keine Menschenseele war ihm unterwegs begegnet, was er günstig für sich registrierte. Im 80 bis 100 Meter dem Anwesen Eder gegenüberliegenden Hochwald bezog er Beobachtungsposition. Er hatte richtigerweise angenommen, daß die Hausbewohner am Sonntag gemeinsam zur Kirche gehen, so wie ihm dieses aus seinen Kindertagen erinnerlich war. Selbst in einem Dort aufgewachsen, kannte er die Gepflogenheiten der Landbevölkerung.

Nach einer guten Stunde des Zuwartens bewegte sich im Hause Eder etwas. Zwei Personen gingen vom Hof weg in Richtung Triftern. Er konnte nicht erkennen, wer die Frau mit dem großen Schultertuch war, das sie auch über den Kopf geschlungen hatte. Insgeheim hoffte Gerauer, die Bäuerin möge zu Hause geblieben sein, denn von ihr würde er am ehesten Geld herauspressen können. Einige Minuten ließ er noch verstreichen, dann schlich er sich an den Hof heran. Nachdem er die Straße überquert und auf einer Wiese eine kurze Strecke zurückgelegt hatte, erreichte er eine Holzlege, von der aus er in den Stadel gelangen konnte. An der von dort in den Stall führenden Türe bohrte er um einen schmiedeeisernen Türbeschlag herum sieben Löcher, dann öffnete sich die Türe von selber. Der Weg ins Haus war frei.

Nun schilderte Gerauer die Vorkommnisse so, wie die Beamten ermittelt hatten. Nachdem er auf die Hunde eingestochen hatte, forderte Gerauer von der Bäuerin: „Geld will ich haben. Raus damit." Die Frau zögerte nicht. „Das Geld ist oben in der Schlafkammer. Gehen wir hinauf, sagte sie und trat in den Hausgang hinaus. Dort unternahm sie den Versuch, die Haustüre aufzuschließen und zu entkommen. Gerauer riß sie von der Türe zurück, dabei verlor sie ihr Kopftuch im Hausgang.

Kreszenz Eder ging über die Stiegentreppe voraus zur Schlafkammer. Ihr Peiniger folgte mit gezücktem Messer. Noch bevor sie die Kammer betrat, sagte sie den verhängnisvollen Satz: „Jetzt kenn' ich Dich, was Du für einer bist." Sie bekundete damit, zu wissen, wer er sei. Nach seinen eigenen Aussagen hatte sich Gerauer zunächst vorgenommen, die Bäuerin zu knebeln, falls diese sich weigern sollte, ihm Geld zu geben, oder um Hilfe schrie. Danach wollte er sie hilflos zurücklassen. Als die Frau jedoch sagte, sie kenne ihn, bekam er es mit der Angst zu tun, enttarnt zu werden. Er beschloß deshalb, die Bäuerin unter allen Umständen ums Leben zu bringen. Er mordete mit Überlegung und um die von ihm begangene Raubtat zu verdecken. Dabei hatte sich die Bäuerin lange verzweifelt gewehrt und um Hilfe gerufen.

In weniger als einer halben Stunde beging Gerauer das grausige Verbrechen. Bereits um 9 Uhr verließ er schon wieder das Anwesen und ging auf der Straße nach Birnbach, wo er um 10 Uhr ankam und in den aus Richtung Pöcking einfahrenden Zug stieg. Über Neumarkt-St. Veit und Mühldorf erreichte er abends den Ostbahnhof in München. Von dort zu seinem Domizil in Schwabing benutzte er die Trambahn. Daheim wechselte er den Hemdkragen - einen weichen, leinernen Samtkragen -, nahm die nächstmögliche Tram zum Stachus und ging in den Matthäser in der Bayerstraße. Seelenruhig aß er zu Abend und trank dazu zwei Maß Bier. Das geraubte Geld hatte er die ganze Zeit mit sich herumgetragen. In einer Tüte verstaut, legte er es unter das Kopfkissen und schlief darauf nach eigener Darstellung den Schlaf eines Gerechten. Noch drückte ihn das Gewissen nicht. Die furchtbare Tat hatte er hingenommen wie ein normales Tagesgeschehen.

Am Montag, dem 7. Februar 1921, stand Gerauer um 9 Uhr vormittags auf, besuchte seinen leiblichen Vater in der Ungererstraße und trank bei ihm Kaffee. Da überkam ihn plötzlich die Furcht, irgendwer könnte ihn beim Weggehen vom Eder-Anwesen gesehen haben. Das würde nicht ausgeschlossen haben, daß ihn die Polizei suchte. Um im Falle einer Festnahme keinen größeren Geldbetrag bei sich oder in der Wohnung zu haben, ging er in den Englischen Garten und vergrub dort das Geld. Noch auf halbem Wege in die Innenstadt bereute er bereits, dies getan zu haben, kehrte um und wurde dann vom Wachtmeister Günzer gestellt.

Das umfassende Geständnis des Franz Gerauer hatte bei der Gendarmerie in Triftern eingeschlagen wie eine Bombe. Zu keiner Sekunde der Ermittlungen war der Name Gerauer gefallen. Hätte er nicht die Nerven verloren und unbedacht das Geld vergraben, das Verbrechen wäre möglicherweise niemals aufgeklärt worden. Kommissar Zufall hatt Schutzmannswachtmeister Günzer zur rechten Zeit an den richtigen Ort geführt, um dafür zu sorgen, daß ein gemeiner Mörder seine verdiente Strafe bekommen konnte. Oder hatte etwa Gerauers Schicksal dieses gewollt? Wäre der Mord nicht passiert, wenn die Bäuerin geschwiegen hätte, statt dem Gerauer zu sagen, sie wisse, wer er sei? War es auch das Schicksal der Kreszenz Eder gewesen, auf so grauenhafte Weise sterben zu müssen? Alles Fragen, auf die es keine ausschließliche Antwort gibt.

Franz Gerauer hatte, so lange er lebte, an einer schweren Erblast zu tragen. Er war eines von acht unehelichen Kindern einer schwachsinnigen Mutter, seine Großmutter beging Selbstmord durch Ertränken, ein Onkel erhängte sich, und eine Tante, dem Wahnsinn verfallen, schnitt sich einen Arm ab und verstarb in der Irrenanstalt. Gerauer selber war indes von ärztlichen Sachverständigen für seine Tat voll zurechnungs- und schuldfähig beurteilt worden.

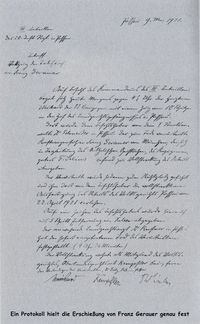

Am 22. April 1921 verurteilte ihn das Volksgericht für den Landgerichtsbezirk in Passau wegen Verbrechens des Mordes und des erschwerten Raubes zum Tode. Ein von Gerauer eingereichtes Gnadengesuch wurde vom Bayerischen Ministerrat abgelehnt. Am 9. Mai 1921, zwei Tage vor Vollendung seines 35. Lebensjahres, starb er im Hof des Landgerichtsgefängnisses in Passau durch die Kugeln eines Erschießungskommandos der 11. Compagnie, III. Bataillon des 20. Infanterieregiments in Passau:

Auf Befehl des Kommandeurs des III. Bataillons begab sich heute morgens gegen 4 1/2 Uhr der Hauptmann Weikard der 11. Compagnie mit einem Zug von 10 Schützen in den Hof des Landgerichtsgefängnisses in Passau. Dort wurde dem Befehlshaber von dem I. Staatsanwalt Dr. Schneider in Passau der zum Tode verurteilte Kraftwagenführer von München, der sich in Begleitung des katholischen Geistlichen, des Kapuzinerpaters Fidelius befand, zur Vollstreckung des Urteils übergeben.

Der Verurteilte wurde sodann zum Richtplatz geführt und ihm dort von dem Befehlshaber die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils des Volksgerichts Passau vom 22. April 1921 verlesen. Auf ein Zeichen des Befehlshabers wurde hierauf aus 5 Schritt Entfernung eine Salve abgegeben. Der anwesende Landgerichtsarzt Dr. Kufner in Passau hat den sofort eingetretenen Tod des Verurteilten festgestellt (4 Uhr 36 Minuten).

Der Vollstreckung wohnte als Mitglied des Volksgerichtes, Oberlandesgerichtsrat Kempfler bei, ferner der Verteidiger des Verurteilten, Dr. Seitz, RA in Passau.

Unterschriften

Weickard Kempfler Dr. Kufner

Quellen: Tollkirschen im Blaubeersaft (von Johann Dachs) 1. Auflage 1995 - S. 75 - ISBN 3-924484-97-X

3. Der Fall - Wilhelm Blume

Als Dichter und Bühnenautor fühlte er sich - und dementsprechend genau inszeniert waren auch die Verbrechen, die er verübte. Wilhelm Blume wurde 1874 in Amsterdam geboren, machte in Oldenburg Abitur und schlug sich in verschiedenen Berufen durch. Dazwischen versuchte er immer wieder, Theaterstücke zu schreiben. Im Spätsommer 1918 - Arbeit und Lebensmittel waren knapp - lebte Blume nur noch auf Pump und während er durch die Straßen Berlins streifte, überlegte er, wie er am schnellsten zu Geld kommen könnte. Dabei fiel sein Augenmerk auf die Geldbriefträger mit ihren Austragtaschen voll Geldsendungen. Sie trugen genau das mit sich, was er brauchte.

Er verfolgte einige Tage lang die Route eines bestimmten Geldbriefträgers in Berlin-Mitte und stellte fest, dass der Mann immer denselben Weg abging. Auf der Strecke des Geldbriefträgers, in der Spandauer Str. 33, war zufällig ein Zimmer zur Vermietung angeboten. Wilhelm Blume mietete das Zimmer und stellte sich der allein lebenden, älteren Vermieterin als Buttergroßhändler Adolf Stubenrauch vor. Mit dem gewählten Beruf waren ihm in diesen mageren Zeiten die Sympathien sicher. Um keinen Verdacht zu erwecken, bezog er das Zimmer für eine Zeit und ließ von verschiedenen Postämtern der Stadt kleinere Geldsendungen an sich selbst zustellen. Dadurch kam er mit dem Geldbriefträger Albert Weber ins Gespräch, der den vermeintlichen Buttergroßhändler prompt um eine größere Menge Butter bat. Stubenrauch, alias Blume, sagte zu und bestellte den Geldbriefträger für Samstagmorgen, den 7. September zu sich in die Wohnung.

Seine Vermieterin bat er kurz vor der vereinbarten Zeit, ihm Medikamente aus der Apotheke zu holen. Als Albert Weber in der Wohnung vorbeischaute, erwarteten ihn jedoch Kanonen statt Butter. Mit der Pistole in der Hand forderte Blume ihn zur Herausgabe seiner Geldtasche auf. Die Situation eskalierte, als die Vermieterin, früher als erwartet, aus der Apotheke zurückkehrte. Aus dem geplanten Raub wurde ein Doppelmord. Doch die Beute war gering. Nur 1900 Mark befanden sich in der Geldtasche. Die Leichen wurden erst am 11. September entdeckt, und da niemand sonst den Mieter Stubenrauch jemals zu Gesicht bekommen hatte, blieb die Suche der Kriminalpolizei ergebnislos. Anfang Dezember 1918 hatte Stubenrauch das Geld verbraucht und sein »seelisches Gleichgewicht« wiedergefunden, so dass er einen erneuten Geldbriefträgerraub planen konnte. Diesmal sollte er jedoch lukrativer ausfallen.

Wieder wurden die Vorbereitungen mit großer Sorgfalt in Szene gesetzt. Der erste Raub hatte auch deshalb so wenig abgeworfen, da am Tag derTat ein hoher jüdischer Feiertag war und viele jüdische Firmeninhaber ihr Geschäft geschlossen hatten. Außerdem wollte sich Blume diesmal einen noblen Bezirk aussuchen, der wertvollere Geldsendungen versprach. Zu diesem Zweck bezog Blume zuerst das exklusive Hotel Bristol, wechselte jedoch nach einer kleinen Panne - der Gepäckträger hatte gesehen, dass nur Sandsäcke in seinem Koffer waren - ins Grandhotel Adlon um.

Unter den Angaben Hans von Winterfeldt, Hausbesitzer in Hamburg, mietete er ein Zimmer. Als sich dieses als zu hellhörig für seine Zwecke erwies, wechselte er in eine Suite über. Diesmal ließ er sich Lotterielose per Nachnahme vom Geldbriefträger zustellen. Wieder knüpfte er ein Gespräch mit dem Mann an und schenkte ihm Butterstullen. Oskar Lange, so der Name des Geldbriefträgers, fand, es waren die besten Stullen, die er jemals gegessen hatte und nahm gerne Blumes Angebot an, wieder einmal vorbeizuschauen, um auch Stullen für seine Familie mitzunehmen. Am 2. Januar 1919 begann Oskar Lange seine Auftragstour mit einem Abstecher ins Adlon, wo sie für immer enden sollte. Denn Blume tötete ihn in seiner Suite und erbeutete diesmal 20 000 Mark sowie Schmuck und Wertpapiere. Wieder verlor sich für die Polizei die Spur des geheimnisvollen Geldbriefträgermörders.

Blume nahm nun den Namen Harry Eiler an und ging zuerst nach London, wo er unter dem Pseudonym G. Whitecliff Theaterstücke schrieb. Im Februar 1922 kehrte er nach Deutschland zurück und ließ sich als Theaterautor in Dresden nieder. Die Uraufführung des von ihm verfassten Lustspieles Simili fand im Frühjahr 1922 statt. Daneben verfasste er noch weitere Lustspiele mit den Titeln Nellys Gouvernante; Gift; Amor im Paradies; Der weiße Schornsteinfeger und Der Fluch der Vergeltung.

Letzterer traf ihn im Sommer 1922, als er seinen dritten Geldbriefträgerüberfall plante und dabei gefasst wurde.Er legte ein Geständnis ab und beendete das Drama seines Lebens dann selbst, indem er sich die Pulsadern aufschnitt.

Quellen: Das grosse Lexikon des Verbrechens (von Nobert Borrmann) Ausgabe 2005 - S. 114 - ISBN 3-89602-543-0

4. Der Fall - Marie Bischof

- Im Liebeswahn -

Wer sich jemals heißem Liebeswerben ausgesetzt gesehen hat, ohne diese Gefühle erwidern zu wollen, wird mit Interesse diesen Kriminalfall beobachten, wenngleich glücklicherweise nicht in jedem Fall die menschliche Begehrlichkeit in einer Katastrophe enden muss.

Der junge Goldschmied Franz Lengsfeld hatte im Jahre 1922 in der Tanzschule die hübsche Schneiderin Marie Bischof kennen und anfänglich auch lieben gelernt. Das Verhältnis der beiden wurde auch nicht unterbrochen, als Lengsfeld von einigen „Jugendsünden" des Mädchen erfuhr, die wegen Diebstahlsteilnahme mehrfach vorbestraft war. Auch dass sie neben ihm noch intime Kontakte zu anderen Männern hatte, schien Lengsfeld nicht zu stören.

Marie Bischof

Umgekehrt sah Marie Bischof jedoch unentwegt Rivalinnen und war in einem Maße eifersüchtig, dass die Beziehung zu Lengsfeld immer mehr getrübt wurde. Sie ging dabei so weit, dass sie „Beobachter" anwarb, die den Goldschmied auf Schritt und Tritt verfolgten und ganze Nächte vor seinem Wohnhaus lauern mussten, ob sich ihm keine andere Frau nähern würde.

Als Lengsfeld einmal etwas früher in die Tanzschule kam und bereits mit einem anderen Mädchen tanzte, machte sie ihm eine Szene, die durch ihre Handgreiflichkeiten und Messerangriffe zu solch einem Exzess ausartete, dass sie gewaltsam aus der Tanzschule entfernt werden musste. So wurde das Verhältnis für den seriösen und allgemein beliebten Goldschmied immer unerträglicher.

Seine nun an den Tag gelegte Distanz führte zu weiteren Attacken der Frau und sie nahm jede Gelegenheit wahr, ihn an der Öffentlichkeit aufs Unflätigste zu beschimpfen und zu diffamieren, wobei sie auch Morddrohungen ausstieß. Am Abend des 30. Juni erschien Marie Bischof wieder einmal vor dem Hause Lengsfeld und wollte den Angebeteten sprechen, der aber aus Furcht vor ihr nicht auf die Strasse kam. Sie drohte nun mit einem weitern lautstarken Exzess, sodass die Brüder von Franz Lengsfeld ihn beschworen, doch durch ein kurzes Gespräch die peinliche Situation zu beenden. Lengsfeld gab nach, Marie Bischof schien zufrieden und man besuchte sogar gemeinsam trotz der späten Stunde ein nahe gelegenes Gasthaus. Anschließend begleitete er die recht friedlich wirkende Frau bis zu ihrem Wohnhaus in der Haslingergasse 9 und half ihr, das schwere Haustor aufzusperren. In diesem Moment zog die Frau eine Pistole aus der Handtasche und feuerte auf den Ahnungslosen einige Schüsse ab. Als Lengsfeld zu Boden stürzte, kniete sie sich neben den Schwerverletzten und feuerte noch aus nächster Nähe gegen den Kopf des Mannes. Erst Passanten konnten die rasende Frau von ihrem Opfer trennen.

Franz Lengsfeld wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Alle Freunde des Toten aber zermürbten sich mit schweren Selbstvorwürfen, da ja jeder den Liebeswahn und die unberechenbare Gewaltbereitschaft der Täterin gekannt hatte, ohne etwas dagegen unternommen zu haben.

Die Verteidigung von Marie Bischof konnte die Vorsätzlichkeit der Tat so in Zweifel ziehen, dass die Geschworenen nur für Totschlag entschieden. Das Urteil von fünf Jahren Kerker war „nicht streng, aber dafür ungerecht", wie es zeitgenössische Beobachter kritisch formulierten.

Quellen: - Tatort Wien – 2. Band, die Zeit von 1925 – 1944 (von Harald Seyrl) 1. Ausgabe – S. 246 – ISBN 3-911697-10-1

5. Der Fall – Cecelia und Edward Cooneys

Als Cecelia, Edward Cooneys Frau, schwanger wurde, begannen die Eheleute, Vorkehrungen für die Zukunft ihres Kindes zu treffen. Als erstes überfielen sie am 5. Januar 1924 ein Ladengeschäft im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Sie erbeuteten 688 Dollar, eine stattliche Summe für einen arbeitslosen Automechaniker und eine Wäscherin, die in einem Zimmer lebten, für das sie wöchentlich acht Dollar Miete zahlen mußten. Der Erfolg ihres Unternehmens bestärkte sie darin, diese ungewöhnliche Form der Vermögensbildung fortzusetzen. Die Hälfte des erbeuteten Geldes legten sie für ihr Kind beiseite. Vom Rest der Beute kauften sie eine zweite Pistole, ein Paar Schuhe für Edward und ein Kleid für Cecelia; außerdem ging Cecelia zum Friseur und ließ sich einen Bubikopf schneiden.

Sie verübten weitere kleine Überfälle und machten bald Schlagzeilen in allen New Yorker Zeitungen. Cecelia nannte man die „Banditin mit dem Bubikopf"; Edward war einfach nur ihr „hochgewachsener Begleiter". Die Boulevardpresse machte ein romantisches Paar aus ihnen. Insgesamt erbeuteten sie nur etwa 2000 Dollar, doch das verklärte Bild, das die Zeitungen von ihnen zeichneten, brachte etliche Kriminelle - Männer und Frauen, Jungen und Mädchen - auf die Idee, das Paar zu kopieren und Tausende von Dollar zu stehlen. Eine Schlagzeile folgte der nächsten; die Medien schienen von der Bubikopf-Banditin geradezu besessen. Brooklyn war in Aufruhr. Große Geschäfte heuerten bewaffnete Wachposten an; die kleineren Kaufleute bewaffneten sich selbst.

Und Detektive, die dem 500 Mitglieder zählenden Sonderkommando „Bubikopf" angehörten, waren der Resignation nahe, wenn sich Zeugen wieder einmal ihrer Sache nicht sicher waren und die Banditin als klein- oder als hochgewachsen beschrieben. Polizeibeamte verhafteten Frauen aus dem einzigen Qrund, weil sie eine Bubikopffrisur trugen. Cecelia avancierte zur Volksheldin.

Dann sah ein Zeuge, daß sie schwanger war, und dies schränkte den Kreis der Verdächtigen erheblich ein. Die Cooneys beschlossen, nach Jacksonville in Florida umzusiedeln, wo Edward früher einmal gearbeitet hatte; vorher aber wollten sie noch einen letzten Raubüberfall begehen. Ihre Wahl fiel auf die Büros der national Biscuit Company in Brooklyn. Während Cecelia die Arbeiter mit ihrer Pistole in Schach hielt, durchsuchte Edward das Büro.

Als ein Angestellter plötzlich versuchte, Cecelia die Waffe zu entreißen, machte Edward zum erstenmal von seiner Waffe Gebrauch und schoß zweimal auf ihn. Der Mann überlebte. Die Cooneys brachen ihren Überfall vorzeitig ab und übersahen dabei 5900 Dollar - dreimal soviel, wie sie auf ihren Raubzügen insgesamt erbeutet hatten. Außerdem fiel auch noch ein schwarzes Notizbuch aus Cecelias Tasche, das der Polizei bei der Identifizierung der beiden behilflich war.

Mit nur 50 Dollar in der Tasche fuhren die Cooneys per Schiff nach Jacksonville. Ihr Ruhm war ihnen vorausgeeilt. Eigentlich hatte Edward wieder als Mechaniker arbeiten wollen, doch am nächsten Tag las er in der Zeitung, daß die Polizei die Werkstätten aller im östlichen Teil des Landes gelegenen Städte gebeten hatte, nach ihm Ausschau zu halten. Cecelia und Edward waren am Ende.

Am 12. April kam ihr Kind in einem schmutzigen, möblierten Zimmer, das sie gemietet hatten, zur Welt. Es starb nach einer Woche. Der Beerdigungsunternehmer, der ihr Kind begraben sollte, hatte die Zeitung ebenfalls gelesen und alarmierte die Polizei. Die gefürchtete Bubikopf-Banditin und ihr hochgewachsener Begleiter waren vor Hunger so geschwächt, daß sie kaum ihre Waffen heben konnten, als die Polizei schließlich durch ihre Tür stürmte.

Edward und Cecelia Cooney wurden zu Freiheitsstrafen von je 10 bis 20 Jahren verurteilt, kamen aber bereits nach sechs Jahren wieder frei.

1931 ließen sie sich auf einer Farm im Bundesstaat New York nieder. Hier schenkte Cecelia einem zweiten Kind das Leben. Doch diesmal ging seiner Geburt keine neue Serie von Raubüberfällen voraus.

Quellen: Die Welt de Verbrechens (Naumann & Göbel) Ausgabe – S. 53 – ISBN 3-625-10644-2

6. Der Fall - Franz und Marie Laudenbach

Franz Laudenbach, geboren am 13. 1. 1890 in Radowesetz, CSR, lebte mit seiner Familie seit zwölf Jahren in einer kleinen Wohnung in der Gudrunstraße 177. Er war von 1921 bis 1929 im Wiener Landesgericht beschäftigt, zunächst als Hilfsgefangenenaufseher, ab 1924 dann als Laborant in der Desinfektionsanstalt.

Wegen mehrmaliger Unregelmäßigkeiten - er hatte Häftlingen gegen Entgelt dazu verholfen, Gegenstände aus der und in die Zelle zu schmuggeln - war er entlassen worden, seiner Familie aber eine monatliche Mindestunterstützung von 80 Schilling gewährt worden. Seine Frau Marie hatte von einer kleinen Erbschaft nach ihrem Vater zunächst ein Cafehaus gepachtet, dieses aber wegen schlechten Geschäftsganges wieder aufgegeben. Stattdessen mietete sie in der Schelleingasse eine Putzerei, die monatlich etwa 200 Schilling abwarf. Franz Laudenbach half gelegentlich im Geschäft, schien aber mit dem Geld nicht das Auslangen zu finden, weswegen er auf neue Einnahmequellen sann. Gelegentlich meinte er, er würde nicht davor zurückschrecken, „einer" den Hals umzudrehen, wenn es sich nur lohne. Er meinte damit Frauen mit Ersparnissen. Da er in seinem Bekanntenkreis nicht fündig wurde, begann er 1931 damit, Heiratsinserate in die Zeitung zu setzen. Er gab sich dabei als etwa 40jähriger alleinstehender Pensionist aus, der zwecks Geschäftsgründung eine Partnerin mit Ersparnissen suchte - Heirat nicht ausgeschlossen. Im Dezember 1931 machte er so die Bekanntschaft der 49jährigen Justine Mahr, die ein Einfamilienhaus in Speising, Fürthweg 3, bewohnte. Sie hatte zwar Rücklagen, mußte aber wegen mehrerer Prozesse fürchten, ihr Haus zu verlieren.

Da erschien Laudenbach, der sich Landgraf nannte und in geschäftlichen Belangen versiert erschien, wie ein rettender Engel. Die Mahr vertraute dem charmanten neuen Bekannten auf Anhieb und behob in seiner Gegenwart bei der Sparkasse am 7. Dezember 1931 3000 Schilling. Wenige Stunden später wurde sie in ihrer Küche mit einem Nudelwalker erschlagen aufgefunden.

Trotz einer genauen Personenbeschreibung des angeblichen Bräutigams Landgraf kam die Polizei bei der Aufklärung nicht voran ... Laudenbach hatte seiner Gattin zwar von seiner Bekanntschaft erzählt, als aber Berichte von dem Mord in der Zeitung erschienen, riß er sorgfältig jede Meldung heraus.

Marie Laudenbach wußte auch nicht, wie das Geld veranlagt wurde - nämlich in Schuldenrückzahlungen, Anzahlungen für Neuanschaffungen wie Radioapparat, Pelzwaren u. a. sowie eine Spareinlage für seinen siebenjährigen Sohn Walter in der Höhe von 200 Schilling. Jedenfalls war das Geld schnell verbraucht und ein neues Opfer mußte gefunden werden.

Diesmal ließ Laudenbach seine Gattin den Text für die Zeitungsannonce schreiben, er war durch die polizeilichen Nachforschungen vorsichtiger geworden. Anfang Februar nahm er schriftlich den Kontakt zur 36jährigen Hausgehilfin Anna Puberl auf und vereinbarte mit ihr ein Rendezvous für Dienstag, 9. Februar 1932, abends am Maria-Theresien-Denkmal. Auch Puberl, die gerade im Begriff war, eine Putzerei in Ottakring zu kaufen, verfiel der Ausstrahlung ihres Verehrers restlos.

Obwohl von Natur aus nicht leichtgläubig oder vertrauensselig, folgte sie seinen Anweisungen. Laudenbach riet ihr strikt vom Kauf des Geschäftes ab, stattdessen sollte sie möglichst rasch Geld von der Sparkasse beheben, damit der Vermittler keinen Zugriff darauf hätte - er könnte sich sonst für den mißglückten Verkauf schadlos halten. Die Puberl ließ sich am Donnerstag, 11. Februar 1932, von ihrem Quartiergeber, dem Ehepaar Schrenk, wecken, und begab sich dann mit dem neuen Bekannten, der sich diesmal Leitner nannte, zu Besorgungen.

Sie behob einen Großteil ihrer Ersparnisse - während Laudenbach diesmal vor der Bank auf sie wartete. Am frühen Nachmittag folgte sie ihm dann in die Wohnung einer angeblichen Schwester in die Gudrunstraße. Dort kam es zu Intimitäten, in deren Folge Laudenbach sein Opfer mit der Hacke erschlug und sie - um ihr Todesröcheln zu unterdrücken würgte. Zuvor waren allerdings markerschütternde Schreie durch das Haus gehallt und die Nachbarn liefen zusammen, um einen Wachmann zu rufen. Nach einigen Minuten erschien Laudenbach und wußte durch hämische Bemerkungen ihren Verdacht zu zerstreuen und sie von ihrem Vorhaben abzubringen.

Am selben Abend schlief Frau Laudenbach mit ihrem Sohn in der Wohnung, obwohl sie sonst wochenlang in der Putzerei nächtigte. Am nächsten Tag, während Frau und Kind weg waren, begann er, die Leiche zu zerstückeln, packte den Rumpf mit den Armen in einen Koffer, schnürte aus den Beinen ein Paket und verpackte extra den Kopf. Am Samstag fuhr er zur Reichsbrücke und warf von dort den Kopf in die Donau. Er wurde nie gefunden. Für den Sonntag hatten die Laudenbachs mit der Familie Reiter einen Ausflug in den Wienerwald vereinbart. Laudenbach schickte Frau und Kind voraus zu den Reiters, fuhr mit dem Koffer auf den Westbahnhof und stellte ihn in einen nach Amsterdam gehenden Waggon. Das Paket mit den Beinen brachte er auf den Nordbahnhof, und da er nicht unbemerkt auf den Perron gelangen konnte, stellte er es im Vorraum des Bahnhofsrestaurants ab. Dann schloß er sich seiner Familie an und fuhr gemeinsam mit der Familie Reiter in den Wienerwald.

Am Montag erschienen bereits die Zeitungsmeldungen über den grauenerregenden Fund am Franz-Josefs-Bahnhof, tags darauf wurde auch der Koffer in Amstetten polizeilich geöffnet. Über die Abgängigkeitsanzeigen hatte man bald Anna Puberl identifiziert.

Wäschestücke, mit denen der Rumpf und die Beine umwickelt waren, wiesen dieselbe Spitze auf wie die Wäsche in ihrer Wohnung. Auch die Narben an den Unterschenkeln konnten von Herrn Schrenk erkannt werden. Eine Woche nach den Vorkommnissen in der Gudrunstraße wurde Laudenbach verhaftet, später auch seine Frau. Die Spuren in Wohnung und Geschäftslokal waren der drückende Beweis des Doppelmordes.

Artikel in "Der Abend" vom Mittwoch, dem 22.6.1932.

Beim Prozeß im Juni 1932 wurde:

- Marie Laudenbach wegen Beihilfe zum Mord zu 1 1/2 Jahren Haft verurteilt, nach einer Revision des Urteils zu drei Jahren Haft.

- Laudenbach wurde zu lebenslänglichem schweren Kerker verurteilt.

Eine der grausamsten Figuren der Wiener Kriminalgeschichte fand ihre gerechte Bestrafung.

Quellen: - Wiener Kriminalchronik (Max Edelbacher / Harald Seyrl) 1. Auflage 1993 – S. 172 – ISBN 3-7046-0421-6, sowie Ergänzungen aus erichs-kriminalarchiv.com

7. Der Fall - Marshall Ratliff

In der westtexanischen Kleinstadt Cisco wollte zu Weihnachten 1927 keine rechte Stimmung aufkommen. Grund hierfür waren ein Weihnachtsmann und seine Helfer, die am 23. Dezember der First National Bank einen Besuch abstatteten. Der Raubüberfall wurde mit einer Brutalität und einem Dilettantismus ausgeführt, die den falschen Weihnachtsmann letztlich den Kragen kosteten.

Der Rädelsführer des Raubüberfalls, ein früherer Einwohner von Cisco namens Marshall Ratliff, hatte sich als Weihnachtsmann verkleidet, um nicht wiedererkannt zu werden. Seine Komplizen waren fremd in Cisco und hielten eine Verkleidung für unnötig. Sie kamen in einem gestohlenen Buick, parkten den Wagen in einer Seitenstraße und spazierten hinter ihrem Anführer in die Bank hinein. Dort zogen sie ihre Waffen und forderten die Anwesenden auf, die Hände zu heben. Ein sechsjähriges Mädchen schrie entsetzt: „Sie schießen den Weihnachtsmann tot!" Ihre Mutter zog das Kind durch eine Seitentür auf die Straße hinaus und lief zur Polizei.

Der Weihnachtsmann zog aus seinem roten Mantel eine Tasche hervor und stopfte sie mit Banknoten und Wertpapieren im Wert von 162 000 Dollar voll. Nun eilten auch schon Polizeibeamte zum Tatort, gefolgt von einer kleinen Gruppe schwer bewaffneter Stadtbewohner, die bei dem Einsatz dabei sein wollten - wohl nicht zuletzt wegen der schon länger von der Texas State Bankers Association ausgesetzten Belohnung von 5000 Dollar für jeden toten Bankräuber.

Daraufhin nahmen die vier Männer einige Geiseln, unter ihnen zwei kleine Mädchen, und liefen mit ihnen in Richtung Fluchtwagen. Doch ihr Kalkül, die Stadtbewohner würden aus Rücksicht auf die Geiseln keinen Gebrauch von ihren Schußwaffen machen, erwies sich als ein Irrtum. Von allen Hausecken pfiffen Kugeln aus Pistolen, Gewehren und Schrotflinten, die die Banditen mit einem massiven Abwehrfeuer beantworteten.

Innerhalb von Sekunden waren einer der Weihnachtsmanngehilfen schwer und zwei Polizisten tödlich verwundet sowie mehrere Geiseln angeschossen. Insgesamt wurden über 250 Schüsse abgefeuert und elf Menschen getroffen.

Die Gangster zwangen die beiden Kinder in den Wagen und brausten in ihrem Buick mit einem angeschossenen Reifen schlingernd davon. Am Stadtrand brachten die Banditen dann den Wagen zum Halten und kaperten einen Oldsmobil mit einem 14jährigen Jungen am Steuer. Sie luden ihre Beute um und wollten ihre Flucht fortsetzen. Der junge Fahrer hatte sich jedoch schon aus dem Staub gemacht - mit dem Zündschlüssel. Mittlerweile waren ihnen die Verfolger auf den Fersen. Ein Streifschuß traf einen Räuber in den Arm. Kurz darauf brach ein zweiter von einer Kugel getroffen zusammen. Die drei Banditen ließen den Sterbenden im Oldsmobil liegen und fuhren mit den Geiseln im Buick davon. Ihre Beute vergaßen sie im Oldsmobil.

Unzählige Wagen jagten hinter den Verbrechern her. Die Hatz führte über unbefestigte Straßen in ein von dichtem Gestrüpp bewachsenes Gelände. Dort ließen die Bankräuber die beiden Mädchen frei und setzten ihre Flucht weiter fort.

Im Laufe des Tages schlossen sich den Verfolgern Gesetzeshüter aus acht anderen Verwaltungsbezirken an. Die drei Gangster konnten ihren Vorsprung halten, steuerten dann wieder Cisco an und brachen dort einen anderen Wagen auf. In der Hektik der Flucht lenkten sie den Wagen in ein Viehgatter und fuhren ihn zu Schrott. Die Ganoven „verbrauchten" noch zwei weitere Fahrzeuge, bis sie schließlich aufgaben. Ratliff wies zehn Schußverletzungen auf, einer seiner Komplizen sieben. Der dritte war erstaunlicherweise unversehrt geblieben.

Grimmige Polizisten und Bürger flankieren zwei der Bankräuber von Cisco (Mitte, ohne Krawatte), die das Feuergefecht überlebt hatten und für das abgebildete Plakat (oben) mitverantwortlich waren.

Ein Komplize Ratliffs erhielt eine Freiheitsstrafe von 99 Jahren. Der zweite wurde, wie auch Ratliff, zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Doch Ratliff konnte dank eines Tricks Zeit gewinnen. Einer neueren Gerichtsentscheidung zufolge durfte ein psychisch kranker Strafgefangener nicht exekutiert werden. Angesichts der ihm drohenden Todesstrafe begann Ratliff nun wirr zu reden und die Nahrung zu verweigern; zudem versank er für Stunden in eine Art Trancezustand.

Eines Tages ließ ein älterer Wärter die Zellentür des scheinbar harmlosen Gefangenen offen stehen. Ratliff stahl sich davon, fand eine Waffe und schoß den Wärter nieder, bevor er überwältigt werden konnte. Daraufhin gab Ratliff vor, wieder in Trance zu fallen.

Doch die Geduld der Stadtbewohner hatte nun ein Ende. Kurz nachdem der tödlich verletzte Gefängnisaufseher gestorben war, stürmte der Mob die Haftanstalt, griff sich Ratliff, legte ihm einen Strick um den Hals und erhängte ihn. Eine Jury lehnte es ab, auch nur gegen einen der an der Lynchjustiz Beteiligten Anklage zu erheben.

Quellen: Die Welt de Verbrechens (Naumann & Göbel) Ausgabe – S. 17 – ISBN 3-625-10644-2

8. Der Fall - Nora Kelley alias Jane Toppan

Jane Toppan (geboren als Honora Kelley ; 31. März 1854 – 17. August 1938), Spitzname Jolly Jane, war eine amerikanische Serienmörderin, von der bekannt ist, dass sie zwischen 1895 und 1901 zwölf Morde in Massachusetts begangen hat. Sie gestand insgesamt einunddreißig Morde. Die Morde wurden in Toppans Eigenschaft als Krankenschwester durchgeführt und richteten sich gegen Patienten und ihre Familienangehörigen.

Toppan, die zugab, die Morde begangen zu haben, um einen sexuellen Fetisch zu befriedigen , wurde mit den Worten zitiert, ihr Ziel sei es gewesen, „mehr Menschen – hilflose Menschen – getötet zu haben als jeder andere Mann oder jede andere Frau, die jemals gelebt hat“.

Jane Toppan wurde am 31. März 1854 als Honora Kelley in Boston , Massachusetts, als Tochter irischer Einwanderer geboren. Ihre Mutter, Bridget Kelley, starb in jungen Jahren an Tuberkulose. Ihr Vater, Peter Kelley, war als exzentrischer und missbräuchlicher Alkoholiker bekannt, von denen, die ihn kannten, den Spitznamen „Kelley the Crack“ (wie in „Crackpot“) erhielten. In späteren Jahren soll Kelley sich während seiner Arbeit als Schneider die Augenlider selbst zugenäht haben.

Im Jahr 1860, nur wenige Jahre nach dem Tod seiner Frau, übergab Kelley seine beiden jüngsten Kinder, die achtjährige Delia Josephine und die sechsjährige Honora, im Boston Female Asylum , einem Waisenhaus für mittellose Mädchen. Er hat sie nie wieder gesehen. Aus Unterlagen der Anstalt geht hervor, dass Delia und Honora „aus einem sehr elenden Zuhause gerettet“ wurden. Es gibt keine Aufzeichnungen über ihre Erfahrungen während ihrer Zeit in der Anstalt, aber Berichten zufolge wurde Delia Prostituierte, während ihre ältere Schwester Nellie (die nicht im Waisenhaus untergebracht war) in eine Irrenanstalt eingewiesen wurde .

Im November 1862, weniger als zwei Jahre nachdem sie von ihrem Vater verlassen worden war, wurde Honora als Vertragsdienerin im Haus von Mrs. Ann C. Toppan aus Lowell, Massachusetts, untergebracht. Obwohl Honora nie offiziell von den Toppans adoptiert wurde, nahm sie den Nachnamen ihrer Gönner an, um sich von ihrer früheren Familie zu distanzieren, und wurde schließlich als Jane Toppan bekannt. Die ursprüngliche Toppan-Familie hatte bereits eine Tochter, Elizabeth, mit der Honora ein gutes Verhältnis pflegte.

Im Jahr 1885 begann Toppan eine Ausbildung zur Krankenschwester am Cambridge Hospital. Im Gegensatz zu ihren frühen Jahren, in denen sie als brillant und schrecklich beschrieben wurde, war sie im Krankenhaus beliebt, aufgeweckt und freundlich, was ihr den Spitznamen „Jolly Jane“ einbrachte. Nachdem sie den Patienten näher gekommen war, wählte sie ihre Lieblingspatienten aus, bei denen es sich normalerweise um ältere und sehr kranke Patienten handelte. Während ihrer Assistenzzeit nutzte Toppan ihre Patienten als Versuchskaninchen für Experimente mit Morphin und Atropin. Sie änderte die verschriebenen Dosierungen, um zu sehen, welche Auswirkungen es auf ihr Nervensystem hatte. Allerdings verbrachte sie viel Zeit allein mit Patienten, erstellte gefälschte Krankenakten, verabreichte ihnen Medikamente, damit sie das Bewusstsein erlangten und wieder verloren, und legte sich sogar mit ihnen ins Bett.

Toppan wurde 1889 für das renommierte Massachusetts General Hospital empfohlen. Dort kam es zu mehreren weiteren Opfern, bevor sie im folgenden Jahr entlassen wurde. Daraufhin kehrte sie kurz nach Cambridge zurück, wurde jedoch bald wegen rücksichtsloser Verabreichung von Opiaten entlassen. Toppan begann dann eine Karriere als private Krankenschwester. Ihre Tätigkeit blühte trotz Beschwerden über geringfügige Diebstähle auf.

Jane Toppan begann mit ihrer ernsthaften Vergiftungsserie im Jahr 1895, indem sie ihren Vermieter Israel Dunham und seine Frau tötete. 1899 tötete sie ihre Pflegeschwester Elizabeth mit einer Dosis Strychnin. Im Jahr 1901 zog Toppan nach dem Tod seiner Frau Mattie (die Jane Toppan auch ermordet hatte) zu dem älteren Alden Davis und seiner Familie nach Cataumet, um sich um ihn zu kümmern. Innerhalb weniger Wochen tötete sie Davis, seine Schwester Edna und zwei seiner Töchter, Minnie und Genevieve.

Die überlebenden Mitglieder der Familie Davis ordneten sofort eine toxikologische Untersuchung von Minnie an, bei der erwartungsgemäß festgestellt wurde, dass sie vergiftet worden war. Die örtlichen Behörden beauftragten, Jane Toppan von nun an zu überwachen. Am 29. Oktober 1901 wurde sie wegen Mordes verhaftet. Bis 1902 hatte sie einunddreißig Morde gestanden.

Kurz nach dem Prozess veröffentlichte eine von William Randolph Hearsts Zeitungen, das New York Journal, angeblich Toppans Geständnis gegenüber ihrem Anwalt, wo behauptete, dass sie mehr als einunddreißig Menschen getötet habe und dass sie dies gegenüber den Geschworenen auch ausgesagt habe. "Finden Sie, dass sie bei Verstand ist, damit sie irgendwann eine Chance auf Freilassung hat?" Toppan beharrte vor Gericht auf ihrer vollkommenen geistigen Gesundheit und behauptete, sie könne nicht verrückt sein, denn sie wüsste genau was sie tue und wüsste auch, dass dies falsch sei. Das Gericht beurteilte ihre begangenen Morde aus einem anderen Winkel und erklärte sie für geisteskrank. Am 23. Juni 1902 wurde sie im Barnstable County Courthouse wegen Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden und zu lebenslanger Haft im Taunton Insane Hospital eingewiesen .

Sie starb dort am 17. August 1938 im Alter von 84 Jahren.

Ein Artikel in den Hoosier State Chronicles, der kurz nach der Verhaftung veröffentlicht wurde, berichtete, dass Toppan ihre Opfer streicheln würde, während sie starben, und versuchte, das Innenleben ihrer Seelen mit ihren Augen zu sehen. Bei der Befragung gab sie an, dass sie einen sexuellen Nervenkitzel empfand, wenn Patienten dem Tode nahe waren, wieder zum Leben erwachten und dann wieder starben. Toppan verabreichte den Patienten, die sie als Opfer auswählte, eine Drogenmischung, lag bei ihnen und hielt sie fest, als sie starben.

Toppan wird oft als „ Engel der Barmherzigkeit “ betrachtet, eine Art Serienmörderin, die die Rolle eines Verwalters übernimmt und die Verletzlichen und Abhängigen angreift, obwohl sie auch aus scheinbar persönlicheren Gründen mordete, wie im Fall der Davis Familie. Es ist möglich, dass Toppan im Fall des Mordes an ihrer Pflegeschwester auch von Eifersucht motiviert war. Später beschrieb sie ihre Motivation als eine Lähmung des Denkens und der Vernunft, einen starken Drang zur Vergiftung.

Toppan setzte Gift nicht nur für Mord ein, sondern soll eine Haushälterin gerade so stark vergiftet haben, dass sie betrunken wirkte, um so ihren Job zu stehlen und die Familie zu töten. Sie vergiftete sich sogar selbst, um die Sympathie der Männer zu erregen, die ihr den Hof machten.

Die von Jane Toppan identifizierten Opfer:

- Israel Dunham: Patient, gestorben am 26. Mai 1895 im Alter von 83 Jahren

- Lovely Dunham: Patientin, gestorben am 19. September 1897 im Alter von 87 Jahren

- Elizabeth Brigham: Pflegeschwester, gestorben am 29. August 1899 im Alter von 70 Jahren

- Mary McNear: Patientin, gestorben am 28. Dezember 1899 im Alter von 70 Jahren

- Florence Calkins: Haushälterin von Elizabeth, gestorben am 15. Januar 1900 im Alter von 45 Jahren

- William Ingraham: Patient, gestorben am 27. Januar 1900 im Alter von 70 Jahren

- Sarah (Myra) Connors: Patientin und Freundin, gestorben am 11. Februar 1900 im Alter von 48 Jahren

- Edna Bannister: Schwägerin von Elizabeth, gestorben am 19. Juni 1901 im Alter von 77 Jahren

- Mattie Davis: Ehefrau von Alden Davis, gestorben am 4. Juli 1901 im Alter von 62 Jahren

- Genevieve Gordon (Annie): Tochter von Alden und Mattie Davis, gestorben am 30. Juli 1901

- Alden Davis: starb am 8. August 1901 im Alter von 64 Jahren

- Mary (Minnie) Gibbs: Tochter von Alden und Mattie, gestorben am 13. August 1901 im Alter von 40 Jahren

Quellen: - Murakami, Peter und Julia: Lexikon der Serienmörder 450 Fallstudien einer pathologischen Tötungsart. 7. Auflage, Ullstein Taschenbuch, München 2001, ISBN 3-548-35935-3, sowie Wikipedia, der freien Enzyklopädie und erichs-kriminalarchiv.com

9. Der Fall – Adolf Leib

(„Muskel Adolf“ und sein „Geselligkeitsverein Immertreu“)

Abrechnung im Milieu:

Vor 80 Jahren lieferten sich Berliner Gauner und Hamburger Zimmerleute mehrtägige Massenschlägereien.

Wie aus dem Ei gepellt betreten die acht Herren an jenem Winterabend das Lokal „Armelien“ nahe dem Schlesischen Bahnhof in Friedrichshain. Mit Frack, Zylinder, Lackschuhen und den weißen, seidenen Halstüchern erweisen sie „Latten-Paule“, den sie kurz zuvor zu Grabe getragen haben, ihre Reverenz. Im „Naubur“, so wird das Lokal in der Breslauer Straße 1 (heute: Am Ostbahnhof / Ecke Holzmarktstraße) nach seinem Besitzer genannt, hat man nun noch etwas zu erledigen. Denn hier treffen sich die rund 40 Hamburger Zimmerleute, die beim Bau der neuen U-Bahnlinie Gesundbrunnen-Leinestraße beschäftigt sind.

Die selbstbewussten Hanseaten sind diversen Berliner „Ring-, Spar- und Sportvereinen“ – syndikatähnlichen Zusammenschlüssen einheimischer Diebe, Betrüger, Räuber, Einbrecher, Zuhälter, Rauschgifthändler, Falschspieler und vor allem Schutzgelderpresser – ein Dorn im Auge. Denn die Hünen von der Waterkant untergraben schon durch ihre bloße Anwesenheit die Autorität von „Muskel-Adolf“ Leib, dem klein gewachsenen Vorsitzenden des „Geselligkeitsvereins Immertreu“ und seinen Mannen. So hatte es Wirt Naubur gewagt, seinen „Schutzvertrag“ mit den Berliner „Brüdern“ just aufzukündigen, als die Zimmerleute als Stammgäste einzogen. Die Immertreu-Vereinsfahne hängt noch im Schankraum an der Wand.

Und es gab noch einen weiteren Anlass, den respektlosen Handwerkern zu zeigen, wo der Hammer hängt. Denn einen Tag zuvor, am 28. Dezember, hatten die Hamburger in einer Kneipe, ebenfalls im übel beleumundeten Kiez rund um den Schlesischen Bahnhof, gefeiert. Ein betrunkener 18-jähriger Geselle war dabei Berliner Ringbrüdern zu nahe gekommen. Gegen die unvermeidliche Abreibung hatte er sich in seiner Not mit dem Messer zur Wehr gesetzt. Erst als die Hamburger arg ramponiert vor die Tür gesetzt sind, bemerken die verbliebenen Gäste, dass ein „Bruder“ namens Malchin vom „Männer-Gesangverein Norden“ – eine mit Immertreu befreundete Unterweltvereinigung – niedergestochen am Boden liegen geblieben war. Er schwebt in Lebensgefahr.

Da man laut Vereinssatzung zum gegenseitigen Beistand verpflichtet ist, ist nun die Zeit gekommen „den Hund totzuschlagen“. Es trifft sich gut, dass augenscheinlich nur wenige Hamburger in der Gaststube sind. Der Messerstecher vom Vortag kauft gerade bei „Aale-Hehde“ sein Abendessen, als sich die Immertreuen auf ihn stürzen und zusammenschlagen. Doch die im Hinterzimmer sitzenden Handwerker werden auf den Überfall aufmerksam und stürmen dem bedrängten Kollegen zu Hilfe. Muskel-Adolfs Leute greifen zu Billardqueues, schlagen mit Tisch- und Stuhlbeinen zu. Schnapsflaschen und Räucheraale sausen durch die Luft, Glas splittert, und die Zimmerleute stellen die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten ihres Werkzeugs unter Beweis. Hämmer, Beile Winkeleisen und Hobel krachen auf die Berliner nieder.

Ins kollektive Gedächtnis ist der Fischhändler eingegangen. Er gerät zwischen die Fronten und ruft im größten Tohuwabohu immerzu „Aale, Aale“ – dann schwinden ihm die Sinne. Nach zirka zehn Minuten sind die Hanseaten Herren der Lage und Muskel-Adolf bläst zum Rückzug. Zuvor war ihm noch eine besondere Demütigung zuteil geworden: Der Altgeselle der Zimmerer, „ein riesiger Kerl mit großen blanken Messingohrringen“, hatte dem Immertreu-Chef mit der Faust auf den Zylinder gehauen, so dass der ihm über die Ohren hinunterrutschte: Muskel-Adolf sieht aus wie eine Schießbudenfigur, die ehemals elegante Festtagskleidung ist ruiniert.

Noch im Hinausgehen, die Verletzten werden selbstverständlich mitgenommen, schwören die Ringbrüder Vergeltung für ihren missratenen Rachefeldzug. Als die Polizei eintrifft, herrscht trügerische Ruhe. Ermittlungen sind zum Scheitern verurteilt, da lediglich ein Ganove festgenommen werden konnte, der sich an nichts erinnert, da er „von hinten wat uffn Kopp“ erhalten hatte. Auch die Hamburger schweigen sich gegenüber „der Polente“ lieber aus. Die Gaffer am Rande der, wie eine Zeitung schrieb, „interessanten Abendunterhaltung“, meist Strichmädchen und der als „Rattenjungs“ berüchtigte Ganovennachwuchs, wollen als Urheber der Schlägerei „Pollacken“ ausgemacht haben. Bevor die Beamten abziehen, befehlen sie den Hamburgern, sich bis Sonnenaufgang im „Naubur“ einzuschließen. Ein schwerer Fehler.

Denn inzwischen hatten sich die Brüder unbemerkt direkt gegenüber in „Leos Hof“ zurückgezogen und „Ringalarm“ ausgelöst. Im Immertreu-Stammhaus, dem „Schwarzen Walfisch“ und in diversen Kaschemmen in Moabit und am Wedding, rund um den Alexanderplatz und in Neukölln schrillten die Telefone: „Alarmstufe drei.“ Das hieß, alle verfügbaren „Streitkräfte“ haben sich umgehend zur Breslauer Straße aufzumachen. Auch die Hamburger bemühen sich um Verstärkung. Von sechs befreundeten Berliner Maurern kommen jedoch nur zwei durch. Die anderen werden abgefangen und verdroschen.

„Reinstürmen und zusammenschlagen“ - so lautet Muskel-Adolfs taktische Anweisung. Gegen Mitternacht wird die Kneipentür eingetreten und rund 150 Ringbrüder von „Immertreu“ und „Norden“ gehen auf die verbliebenen etwa 20 Zimmerleute los. Die nachfolgende, rund zwanzigminütige „Schlacht am Schlesischen Bahnhof“ stellte alles in den Schatten, was der an Brutalität gewohnte Kiez bislang erlebt hatte. Das Naubur ist innerhalb kürzester Zeit völlig zertrümmert, Leos Hof stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Breslauer und die angrenzenden Seitenstraßen sehen aus wie nach einem Bombenangriff. Hier winden sich stöhnend und schreiend die Verletzten. Die „Brüder“ kämpfen mit Dolchen und Eisenstangen, die Hanseaten verteidigen sich mit Äxten und Messern. Gebrochene Rippen, zertrümmerte Nasen, eingeschlagene Köpfe, und überall Blut. Als die Zimmerer partout nicht kapitulieren wollen, ziehen Ringbrüder ihre Revolver. Später werden rund 100 Patronenhülsen aufgesammelt.

Der Berliner Maurergeselle Mörlitz, der auf Seiten der Zimmerleute kämpfte, liegt tot auf dem Pflaster. Auch von einem zweiten Todesopfer, einem Hamburger, ist später die Rede. Zehn schwer verletzte Hanseaten werden in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Der Messerstecher hat schwer verletzt überlebt.

Schlagzeilen wie „Verbrecher-Verein Immertreu überfällt Hamburger Zimmerleute“, oder „Der Kampf der Zimmerer gegen die Unterirdischen“ belegen, dass die Sympathien der Berliner Presse auf Seiten der Handwerker liegen. Doch das soll sich bald ändern.

Bestandsaufnahme der Polizei nach dieser schweren Schlägerei am Schlesischen Bahnhof.

Die Polizei verhaftet die üblichen Verdächtigen, darunter den an der Schlaghand verletzten Adolf Leib. Unter dem Druck der Öffentlichkeit verbietet der Polizeipräsident die Ringvereine. Die reagieren sofort. Am Silvestertag, so erinnert sich der berühmte Berliner Rechtsanwalt Erich Frey, entern „acht kesse Fürstinnen, wie man sie nur bei ,Walterchen, dem Seelentröster‘ oder in der ,Femina‘ traf“, sein Büro. Die „Brautens vom Vorstand von Immertreu“ unter Führung von Hulda Spindler, genannt „Aktien-Mieze“, breiten wertvollen Schmuck („det is keene heiße Ware“) auf dem Tisch des Anwalts aus und bitten ihn, die Verteidigung zu übernehmen. Frey sagt zu. Und da er nun gegen Polizeiführung, Presse und öffentliche Meinung kämpft, tut er etwas völlig Außergewöhnliches. Er zieht seinen schärfsten Konkurrenten, den zweiten Berliner Staranwalt, Max Alsberg, hinzu.

Auch "Sodtkes Restaurant", die spätere "Mulackritze", in der Mulackstraße 15 gehörte mit zum bevorzugten "Vereinstreffpunkt" des Ringvereins "Immertreu". Die "Mulackritze" lag zentral in einem der kriminellsten Stadtteile, dem Scheunenviertel, in Berlin-Mitte.

Der fünftägige Prozess beginnt am 4. Februar 1929 vor dem Moabiter Kriminalgericht. Es gelingt dem um drei Kollegen erweiterten Verteidigerstab durch konsequente Verharmlosung der Ringvereine, die Sympathien weg von den Handwerkern auf die Seite der Verbrecher zu ziehen. Denn inzwischen wurde bekannt, dass Malchin seinen Stichverletzungen erlegen ist – und es auch in Dresden und Kiel zu handfesten Auseinandersetzungen mit Zimmerleuten gekommen war, die flugs in einen Zusammenhang mit dem Zuhältermilieu gebracht wurden.

Die Verhandlung wird zur Farce. Unschuldsengel überall. Niemand hatte etwas gesehen, denn „es war ja dunkel“. Die wenigen Aussagewilligen werden von den Anwälten als unglaubwürdig dargestellt. Sämtliche Hauptbelastungszeugen gegen „Immertreu“ fallen um (was, wie es später hieß, von den Brüdern mit je 300 Reichsmark honoriert wurde). Als Erich Frey während der Verhandlung sein edler Pelzmantel gestohlen wird, nutzt er das zu einer geradezu grotesken Verklärung der Immertreuen: „Sehen Sie, Herr Richter, solche Diebstähle würden nicht vorkommen, wenn man die Vereinsbrüder wieder gewähren lässt. Sie haben solche Dinge verhindert.“

Muskel-Adolf wird wegen einfachen Landfriedensbruchs zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, ein weiterer Bruder, „Mollen-Albert“, erhält fünf Monate. Der Anklagepunkt der Körperverletzung mit Todesfolge wird fallen gelassen, da ungeklärt bleibt, wer geschlagen, zugestochen oder geschossen hat. Die übrigen sieben Angeklagten werden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. „Norden“ und „Immertreu“ dürfen sich anschließend über die Wiederzulassung ihrer Vereine freuen. Auch der Hamburger Messerstecher ist freigesprochen worden. Das Gericht hat ihm Notwehr zugebilligt.

Noch einmal gerät der „Immertreu“-Chef in die Schlagzeilen, als ihn Regisseur Fritz Lang nicht ganz freiwillig als gut bezahlten „Berater“ für seinen weltberühmten, 1931 uraufgeführten Film „M – eine Stadt sucht einen Mörder“ engagiert. Darin jagen die Ringvereine, um ihrer Ganovenehre besorgt, im Wettlauf mit der Polizei einen mehrfachen Kindermörder.

Der „Kellner und Geschäftsführer“ Adolf Leib kommt einige Jahre später wie die meisten Ringbrüder als „Berufsverbrecher“ in einem Konzentrationslager der Nazis ums Leben.

Heiligabend 1929 erhält Erich Frey ein Paket. Darin ein wertvoller Pelzmantel mit der Nachricht: „Ehrlich verloren, ehrlich erworben. Aktien-Mieze.“

Quellen: - Tagesspiegel vom 28.12.2008 und erichs-kriminalarchiv.com

10. Der Fall - Florian Postl

Neumarkt 1925

Am 14. September brannten in Matzelsdorf, damals eine selbständige Gemeinde, heute zu Neumarkt gehörig, die benachbarten Bauernhäuser der Geschwister Primitzhofer und des Johann Mayr vollständig nieder.

Die Gendarmen vermuteten sofort Brandlegung und verhafteten den Knecht Florian Postl, der beim nahegelegenen Bauern Wlcek vulgo Grubhofer im Dienst stand. In seinem Geständnis gab Postl das interessante Motiv zu Protokoll, „daß die Weiber daran Schuld seien". Er war nämlich am Nachmittag in Kefermarkt gewesen und hatte sich auf dem Heimweg verirrt, sodaß er erst spät in der Nacht nach Matzelsdorf zurückgekehrt war. Da er alle Türen und Tore versperrt fand, forderte er zwei Mägde durch das Fenster auf, ihm zu öffnen. Aber die standen nicht auf, sondern meinten, er solle einen anderen Knecht oder den Bauern wecken. Postl ging zum benachbarten Mayr-Hof und rief dort nach einer Magd, die aber gar nichts hörte. In seiner Wut suchte er nun nach einer Möglichkeit, das Mayr-Anwesen anzuzünden und fand sie in einem Strohbüschel, das aus dem Stadel herausragte. Als der Hof brannte, schlich er beim Grubhofer in den Heuboden hinauf und ließ sich während der gesamten Brandbekämpfung nicht blicken, womit er einen ersten Verdacht auf sich gelenkt hatte.

Die bei Mayr bediensteten Knechte Josef Eder und Franz Klopf konnten sich nur dadurch retten, daß sie mit einer Eisenstange, die ihnen beim Fenster hineingereicht worden war, das Fensterkreuz ausstemmten, denn sämtliche Fluchtwege durch das Haus waren schon vom Feuer versperrt.

Rund einen Monat später, am 22. Oktober 1925, stand Postl in Linz vor dem Schwurgericht. Postl bekannte sich zwar schuldig, machte aber Erinnerungslücken geltend, obwohl er vor dem Untersuchungsrichter und den Gendarmen ein Geständnis abgelegt hatte. Die Gendarmen beschuldigte er, ihn mißhandelt zu haben, während Bürgermeister und Wehrführer Ruhsam aus Matzelsdorf aussagte, er hätte ihn gemeinsam mit den Gendarmen davor bewahrt, von der aufgebrachten Bevölkerung erschlagen zu werden. „Bürgermeister Florian Reichl aus Selker bezeichnete den Angeklagten als heimtückischen und verschlagenen Burschen. Aus den Verlesungen ging ebenfalls hervor, daß der Bursche häufig den Mädchen nachstellte und, wenn sie ihm kein Gehör schenkten, mit den ordinärsten Schimpfnamen reagierte.

Zeuge Ökonom Alois Bayreder schildert den Postl als einen Weiberjäger, der auch für ein uneheliches Kind zu sorgen habe. Der Angeklagte wechselte häufig seine Dienstplätze und wird von seinen Dienstgebern als jähzornig und streitsüchtig bezeichnet, der häufig nachts auf Mädchenfang ausging.

Ein Bruder des Angeklagten hält ihn, allerdings im geringen Grade, für geistesschwach und bezeichnet ihn als verlogen. Die Schulleitung gibt an, daß das sittliche Verhalten des Angeklagten nicht entsprechend gewesen sei und daß sich dieser gegenüber Ermahnungen und Strafen gleichgültig verhalten habe. Der Vorsitzende konstatiert, daß der Angeklagte wegen Diebstahlsversuches und vom Militärgericht wegen Urkundenfälschung und eigenmächtiger Entfernung vorbestraft sei."

„Die Gerichtsärzte Dr. Hager und Dr. Rigele qualifizieren den Angeklagten als geistig minderwertig und moralisch defekt, der die Tat im Affekt, jedoch nicht in einem Dämmerzustand begangen habe; eine Sinnesverwirrung zum Zeitpunkt der Tat sei ausgeschlossen."

Florian Postl wurde zu zwölf Jahren schweren und verschärften Kerkers verurteilt, „wobei vom außerordentlichen Milderungsrecht in ausgiebiger Weise Gebrauch gemacht" wurde.

Quellen: Arsen im Mohnknödel (von Franz Steinmaßl) Ausgabe 1992 – S. 200 – ISBN 3-900948-13-3

11. Der Fall - Ernst Küblmayer

Der Oberste Gerichtshof hatte sich mit dem furchtbaren Tod einer alten Frau zu befassen, die von ihrem Schwiegersohn im Rausch erschlagen worden ist.

Der Schweinehändler und Wirtschaftsbesitzer Ernst Küblmayer aus Oberhöflein, der in der ganzen Umgebung als Raufbold und Grobian gefürchtet ist, verließ am 1. Mai 1936 um 10 Uhr vormittags das Haus, beauftragte seine Frau, ihm ein Mittagessen zu richten und begab sich ins Wirtshaus.

Als er nach sechsstündigem Zechen betrunken heimkehrte und das Essen nicht hergerichtet fand - die Frau hatte es mittlerweile in die Vorratskammer gestellt - , geriet er in maßlose Wut. Er beschimpfte seine Frau und seine 68 jährige Schwiegermutter Amalia Hofbauer; und obwohl sich die alte Frau fast gar nicht in den Streit eingemischt hatte, nahm Küblmayer plötzlich drei schwere Töpfe und schleuderte sie gegen die Greisin. Der dritte Topf traf die Frau. Die Wucht des Wurfes war so stark, dass Frau Hofbauer zwei Rippenbrüche und eine Zerreißung der Milz erlitt und bald darauf im Spital starb.

Küblmayer wurde von einem Kremser Geschworenengericht, vor dem er sich mit Trunkenheit verantwortete, zu vier Jahren schwerem, verschärften Kerker verurteilt. Der Oberste Gerichtshof gab seiner Nichtigkeitsbeschwerde teilweise Folge und setzte die Strafe auf die Hälfte herab.

Quellen: DkB - 3/37

12. Der Fall - Maria Wurm

„Eines grauenhaften Verbrechens wird die 1877 geborene Bäuerin Marie Wurm aus Pennewang beschuldigt. Darüber führt die Anklageschrift folgendes aus:

Das Ehepaar Wurm bewirtschaftete das Anwesen Nr. 3 in Pimming, zu welchem zehn Joch Grund gehörten. Gegen 1 Uhr früh am 18. April 1934 weckte Marie Wurm ihre Magd und ihren Stiefsohn und teilte ihnen mit, daß soeben ein Einbruch verübt worden sei, bei welchem ihrem Mann ,etwas passiert' ist. Nachbarn, Gendarmerie und der Arzt Dr. Mayer wurden verständigt und die Angeklagte erzählte, daß sie in der Nacht durch ein Geräusch aufgewacht sei und am Fußende ihres Bettes zwei Gestalten mit geschwärzten Gesichtern habe stehen sehen. Ohne ihren Mann zu wecken, sei sie aufgestanden, um Hilfe herbeizurufen. In der Küche ist sie mit einem Dritten zusammengestoßen, der sie festhielt und am Halse würgte. Vom Schlafzimmer heraus habe sie dann ein heftiges Krachen von Schlägen gehört. Nachdem sie gezwungen worden war, den Männern das Versteck des Geldes zu verraten, hätten sich diese unter Mitnahme von 300 Schilling Bargeld und zwei Kilogramm Würfelzucker entfernt.

18. April 1934

Franz Wurm wurde von Dr. Mayer in das Welser Krankenhaus gebracht, wo er, ohne das Bewußtsein erlangt zu haben, am gleichen Tage um 5 Uhr früh gestorben ist. Die gerichtsärztliche Untersuchung der Leiche ergab, daß der Schädel durch zwei wuchtige Hiebe mit einem stumpfen Gegenstand zertrümmert worden war.

Angesichts der Unglaubwürdigkeit ihrer Angaben wurde Marie Wurm sofort in Haft gesetzt. Es war nämlich vollkommen rätselhaft, wie die Einbrecher ins Haus gekommen sein sollen, da es vollständig versperrt war und keinerlei Spuren von einem Einbruch zu entdecken waren. Außerdem lag auch noch über den 300 S ein Geheimnis. Marie Wurm sagte nämlich, der Bauer hätte am Sonntag vom Fleischhauer Starl aus Wimsbach das Schweinegeld ausbezahlt bekommen. Diese 300 S, so gab die Bäuerin an, seien von den, Fremden' geraubt worden. Nun hat sich aber herausgestellt, daß Franz Wurm von diesen 300 S schon vor dem kritischen Tag 200 S bei Einkäufen verausgabt hatte. Die Angeklagte blieb aber auch während der Untersuchungshaft bei ihrer Verantwortung, ihr Gatte sei einem Raubmord zum Opfer gefallen. Das Strafverfahren mußte daher am 18. Oktober 1934 eingestellt werden, die Nachforschungen wurden jedoch fortgesetzt.